В годы Великой Отечественной войны по программе «ленд-лиза» в нашу страну поставлялась бронетехника наших союзников по антигитлеровской коалиции: Великобритании, Канады и США. Первые корабли с английскими танками прибыли в ноябре–декабре 1941 г. в Архангельск и Мурманск, а американские – в январе 1942 года. В дни Курской битвы на территории Прохоровского района в отражении наступления II тк СС участвовало четыре полка, на вооружении которых состояли английские танки МК-IV «Черчилль», входивших в состав 2 тк, 2 гв. Тацинского тк, 5 гв. Сталинградского тк и 18 тк.

В каждом полку по штату полагалось иметь 21 танк и 214 человек личного состава, причем звание «гвардейский» присваивалось сразу после приказа о формировании полка. В районе х. Ключи, на северных скатах высоты 226,6, в оборонительных боях против мд СС «Мертвая голова» принимала участие 4-я танковая рота 245 отп в составе: М3с – 3 ед. и М3л – 5 ед.

Участие в боевых действиях 48-го гвардейского тяжелого танкового полка прорыва

Первыми в бой вступили танкисты 48 гв. ттпп, который входил в состав 5-го гвардейского танкового корпуса. К 6.00 6 июля 1943 г. корпус основными частями вышел в район Калинин, Озеровский, Лучки, Тетеревино.

Гвардейский полк находился во втором эшелоне вместе с 21 тбр в районе х. Озеровский и рощи севернее х. Собачевский. «Противник крупными силами танков, не менее двух тд, и мотопехоты в 12.00 6.7.43 г. начал выдвижение двумя колоннами из района Смородино, Космо-Демьянока и лес восточнее – в северном и северо-восточном направлении <...> С началом своего выдвижения авиация противника систематически обрабатывала боевые порядки и районы сосредоточения корпуса. В течении дня учтено не менее 1500 самолетовылетов». 6 июля с. Лучки обороняли воины 51 гв. сд. К ним на помощь должна была прийти 6 гв. мсбр 5 гв. тк. По состоянию на 5.00 6.07.43 г. бригада «… следуя в пешем срою, еще находилась на марше на расстоянии 15–20 км от района сосредоточения. В район Лучки прибыли от 6 гв. мсбр только артдивизион, минометный батальон и рота ПТР». Наши войска под напором превосходящих сил противника стали отступать. Чтобы сдержать этот прорыв, командующий Воронежским фронтом Н.Ф. Ватутин отдал приказ о переходе в контрнаступление 5 гв. тк. В 14.00 корпус перешел в контратаку. «Противник, встретив сильное огневое воздействие со стороны 21 и 22 гв. тбр и 48 гв. ттпп, потеряв при том до 30 танков, не смог пробиться в северном направлении вдоль дороги на Яблочки, Лучки (северные) и начал искать обход этого сильного узла сопротивления наших частей». Дивизия «Дас Райх» нанесла два удара в обход наших контратакующих частей, с целью их окружения: «Перегруппировавшись противник двумя колоннами танков повел наступление в направлении Большие Маячки, Лучки (сев), Собачевский, Калинин <...> К 16.30 6.7.43 г. противник полностью замкнул кольцо вокруг 22 гв. тбр, 21 гв. тбр и 48 гв. ттпп».

В течении 7, 8 и ночи на 9 июля 48 гв. ттпп, 21 и 22 гв. тбр пробивали кольцо окружения и вышли в район хуторов Озеровский, Ивановский Выселок и с. Беленихино и Сторожевое. Мужественно и самоотверженно сражались в эти дни танкисты 48 гв. ттпп. Вот несколько примеров их самоотверженных действий.

Когда был ранен командир гвардии младший лейтенант Однороженко Сер-гей Фомич, механик-водитель старший 3-й роты принял командование танком. «В районе высоты 232 групповым огнем с другими танками подбито 4 танка противника. При выходе из окружения в районе Озеровский огнем пушки подавлено 3 огневых точки противника».

Гвардии техник-лейтенант Яценко Семен Яковлевич механик-водитель старший 2-й роты при выходе из окружения «… врезался в немецкую колонну. Огнем танка был подбит 1 танк, 2 автомашины и уничтожено до 30 солдат и офицеров. Лично из нагана убил 2 гитлеровцев. В исправном состоянии танк был выведен из окружения».

Вторая рота под командованием гвардии старшего лейтенанта Евтеева Ивана Николаевича, в районе высоты 232 «… стойко и мужественно отражала танковые атаки противника. Личный состав ни шагу не сделал назад, дрался не щадя своей жизни. Экипаж танка тов. Евтеева подбил один тяжелый танк противника, пулеметным огнем уничтожил одну машину с пехотой противника и расстрелял до 15 гитлеровцев. Во время бомбардировки с воздуха танк тов. Евтеева был подожжен, сам он был убит».

Гвардии лейтенант Чирт Михаил Константинович командир взвода 2-й роты «в районе высоты 232 стойко и мужественно отражал многочисленные атаки танков противника. Его взвод сражался храбро. Огнем своего танка подбил

1 тяжелый немецкий танк. Будучи ранен в голову продолжал командовать взводом и вывел танк из окружения. В х. Озеровский врезался во вражескую колонну и в упор расстрелял 2 танка противника. Когда его танк от прямого попадания снаряда загорелся, он продолжал вести огонь и уничтожил 1 самоходное орудие, после чего был убит».

Гвардии младший сержант Баландин Федор Владимирович, механик-водитель старший 2-й роты «умело водил танк по заданному боевому курсу. Его танк в упор расстрелял один танк противника. Во время бомбардировки с воздуха его танк был разбит, тогда т. Баландин перешел на другую машину и продолжал сражаться с наступающими танками противника. В районе Озеровский при выходе из окружения с ходу врезался в колонну танков противника, где было уничтожено: один танк, одно орудие, гусеницами раздавлены три легковых машины и до десяти гитлеровцев. На своем танке вывез из окружения 12 чел., из них четыре раненых. Танк оставался невредимым».

9 июля, вышедшие из окружения танки «Черчилль», в районе опушки леса, что в 1 км западнее Сторожевого были переданы в 21 гв. тбр. В 6.00 10 июля бригада получила приказ о занятии нового рубежа обороны. К 13.00 10 июля

бригада в составе 10 танков Т-34, 4 «Черчилля» и 3 Т-70 со 100 чел. пехоты сосредоточилась в Зоринских Дворах.

Участие в боевых действиях 15-го гвардейского тяжелого танкового полка прорыва

8 июля в район Прохоровки прибывает 15 гв. ттпп 2-го танкового корпуса генерал-майора А.Ф. Попова. К 10.30 полк занял исходный рубеж: опушка леса западнее Грушки в количестве – 15 машин «Черчилль», «6 машин "Черчилль" находятся в пути следования по техническим неисправностям». Тщательно замаскировав танки, командир полка гв. подполковник Туренков Афанасий Семенович вместе с командирами машин и старшими механиками-водителями вышел на рекогносцировку местности. При выходе на исходные позиции 2 км западнее д. Сторожевое, полк «… атаковала авиация немцев <...> При налете авиации противника полк имеет потери:

1) 2 танка Черчилль сгорело, 2 танка подбито и требуют ремонта в течении

суток. Убитых нет. Ранено 5 человек, в т.ч. комполка.

2) Командование принял начштаба гв. подполковник Фраков. Боевой материальной части имеется на поле боя 12 машин, к выполнению задач готовые».

После бомбардировки полк отошел в район исходных позиций юго-западнее опушки свх. Сталинский, где занял засаду в количестве 13 – МК-IV. Раненый командир гв. подполковник А.С. Туренков, не покинул своих товарищей «… и только по настоянию начальника штаба полка ночью был отправлен в госпиталь, где пробыл 3 дня и, несмотря на слабое здоровье, вернулся в полк». В течение 9 июля полк активных боевых действий не вел, находился в засаде, подвергся массированному налету авиации. Один танк от прямого попадания авиабомбы сгорел, и один был танк разбит. Потери – убито 6 чел., в т.ч. комвзвода гв. лейтенант Галкин и старший механик-водитель гв. техник-лейтенант Иванов, ранен один младший командир. К исходу дня полк в составе 12 МК-IV занял исходные позиции для атаки в районе 1 км юго-западнее леса свх. Сталинский, имея задачу быть готовым атаковать противника в направлении свх. Комсомолец и села Ивановский Выселок.

10 июля в 10.00 из района Тетеревино в северо-восточном направлении начала наступление мд «Лейбштандарт Адольф Гитлер». На участке обороны полка вел наступление «2-й усиленный танковый гренадерский полк дивизии

"ЛАГ" при поддержке всех артполков и 55-го минометного полка (без 3-го батальона) вместе с батареей самоходок и ротой тигров». Наступал он двумя группами. Одна в направлении высоты 241,6, другая в направлении Ивановский Выселок, Сторожевое. После того, как немцы захватили Ивановский Выселок, и их танки подошли к высоте 241,6, командир 2 тк генерал-майор А.Ф. Попов по радиосвязи отдает приказ «Срочно. Фракову. Немедленно атаковать всеми танками противника, выдвигающегося из Ивановских Выселок на Сторожевое». Танки полка были выстроены «в линию» и приготовились атаковать боевым приемом «клещи». 2 и 4-я танковые роты на правом фланге западнее железной дороги, а 1-я танковая рота – на левом фланге, восточнее железной дороги.

«… в 13.30 полк пошел в атаку. На рубеже 1 км ю[го]-з[ападнее] Иванов-ский Выселок завязался огневой бой полка с танками противника, которых насчитывалось до 20. При выходе на исходные позиции авиация противника бомбила танки полка. В результате один МК-IV был разбит».

В бой танкистов повел начальник штаба гв. подполковник С.А. Фраков. Экипаж танка, в котором он находился, уничтожил 2 танка противника. Во время боя Фраков был контужен, но продолжал управлять полком до подмены его другим командиром. Вышедшего из строя командира заменил командир танковой роты гв. капитан Ивашин Петр Иванович. «Полк нес большие потери, откуда-то вела огонь противотанковая пушка, обнаружить ее местонахождения и подавить огнем из танка было не возможно, тов. Ивашин взял автомат и вышел из танка с целью обнаружить и уничтожить орудие, ведущее огонь по полку. Обнаружив пушку, тов. Ивашин из автомата истребил расчет ее и сев в танк гусеницами раздавил ее». Получив тяжелое ранение, Ивашин не покинул поле боя, пока его танк мог вести огонь, и только когда его танк загорелся, экипаж вытащил его из танка и вынес в тыл.

Танк, где механиком-водителем был гв. техник-лейтенант Полевщиков С.Н. загорелся от прямого попадания артиллерийского снаряда противника, экипаж танка был ранен. Семен Николаевич «… вытащил раненых из танка, на поле боя потушил горящий танк, получив сам ожоги и вывел танк с поля боя в укрытие».

Танк механика-водителя гв. техника-лейтенанта Лаврова Льва Николаевича попал под сильный артогонь противника и был разбит. «Тов. Лавров вытащил тяжело раненого командира танка из машины и оборонял танк до подхода своих танков».

В этом бою полк уничтожил 17 танков противника, но и сам понес значительные потери: «… сгоревшими и разбитыми – 3 танка МК-IV, подбито и эвакуировано в тыл – 5 МК-IV, л[ичного] с[остава] – убито 5 чел, в т.ч. командир 1 тр гв. старший лейтенант Корольков, комвзвода гв. старший лейтенант Сафранович, ранено – 7 чел., в т.ч. контужен комполка гв. подполковник Фраков, командир 2 тр гв. капитан Ивашин, комвзвода гв. старший лейтенант Смирнов <...> Оставшиеся 4 исправных танка МК-IV отошли в район свх. Сталинский под командованием командира 3 тр гв. капитана Николенко и в 4.00 11.7.43 г. посту-пили в оперативное подчинение командира 26 тбр».

11 июля противник возобновил наступление. Находящиеся в засаде «Черчилли» вступили в бой с 6 экранированными Т-4. В результате боя 5 из них были подбиты. Но и полк понес потери: 2 человека было убито, подбито 3 танка, из которых 2 эвакуировали. К исходу 11 июля 1943 г. полк вышел из боя и сосредоточился в Бахтеевке с задачей восстановить подбитые танки. За период боев полк «… подбил 22 танка противника».

Следует отметить самоотверженность, с которой танкисты гвардейского полка защищали подступы к Прохоровке. Из политдонесения заместителя командира 15-го гвардейского танкового полка прорыва по политчасти гв. майора Синецкого: «За время боев с 8 по 11 июля 15 гв. танковый полк прорыва принимал участие в 2-х танковых атаках и вел оборонительные бои. За указанное время весь личный состав полка дрался геройски, не было ни одного случая проявления трусости или даже нерешительности».

Участие в боевых действиях 245-го отдельного танкового полка

В отражении наступления мд СС «Мертвая голова» 10 июля 1943 г. в районе х. Ключи принимала участие 4-я танковая рота 245 отп совместно с частями и подразделениями 52 гв. стрелковой дивизии. С 6.00 10 июля 4 рота 245 отп в составе М3с – 3 ед. и М3л – 5 ед. (командир роты – старший лейтенант А.А. Морозов), заняла оборону на северных скатах высоты 226,6. Из отчета о боевых действиях 245 отп за июль месяц 1943 г.: «В 16.30 командир 151 гв. стрелкового полка отдал приказ командиру 4 роты подавить огневые точки противника и выбить его пехоту из занятых траншей. В течении дня 10, 11 и 12 июля и ночи с 12 на 13 июля танки совместно с пехотой 151 гсп 4 раза ходили в контратаку, выбивая противника из занятых траншей и высоты. В результате боев противник потерял: подавлено 4 противотанковых орудия, 6 минометов, 8 пулеметов и до двух рот пехоты. Полк потерял: 1 танк разбомблен, 3 танка подбито. В бою отличился экипаж ст. лейтенанта Морозова, который своим танком уничтожил 2 противотанковых орудия, 2 миномета и до двух взводов пехоты. Ст. лейтенант Морозов погиб смертью храбрых в ночном бою. В 17.00 командующий БТ и МВ приказал полку выйти из боя в район Хмелевое для пополнения матчасти и личного состава полка от 230 отп».

Американские танки М3с и М3л получили у наших танкистов прозвище «Братская могила на семерых», из-за большой высоты и слабой броневой защиты. Несмотря на этот существенный недостаток «боевая матчасть работала безотказно, связь действовала отлично».

Для большинства танкистов 245 отп (575 чел.) Курская битва стала боевым крещением: «Личный состав, преимущественно 1924 г.р., на фронте не был, исключение 30 человек».

Американские танки находились на вооружении 192 тбр, которая участвовала в освобождении г. Белгорода в ночь с 8 на 9 февраля 1943 г. Первым в город ворвался командир взвода управления 417-го танкового батальона 192 тбр старший лейтенант Андрей Иванович Попов. После Великой Отечественной войны улица, на которой он погиб, была названа в его честь.

Участие в боевых действиях 36-го гвардейского тяжелого танкового полка прорыва

36 гв. ттпп входил в состав 18-го танкового корпуса 5 гвардейской танковой армии и принимал участие в контрударе войск Воронежского фронта 12 июля 1943 года. Танки МК-IV «Черчилль» этого полка отличались от своих собратьев по внешнему виду, на их башнях красовалась надпись «За Радянську Украiну». В январе 1943 г. газета «Правда» сообщила о «сборе 22 млн р[ублей] войсками Юго-Западного фронта <...> На эти средства был куплен 21 танк "Черчилль-IV"». Все они вошли в состав танковой колонны «За Советскую Украину».

В 23.00 11 июля 1943 г. полк, в количестве 16 танков МК-IV «Черчилль»,

сосредоточился на восточной окраине с. Петровка. В 7.30 был получен боевой

приказ: «... наступать за 170 тбр во втором эшелоне. Рубеж развертывания Михайловка, полоса слева Михайловки, Андреевки отм. 224,5 <...> начало атаки в 8.30. Я за 1 ротой. Митрошенко».

В 8.10 при бомбежке авиацией противника был ранен командир полка гв. подполковник И.С. Митрошенко. Иван Степанович «… будучи дважды ранен не оставил командование полком и только третий раз подорвавшись на мине по состоянию здоровья ушел в медсанвзвод, не оставляя командование полком».

Танки в атаку повел заместитель командира полка гв. майор Я.И. Плисов. Полк был развернут в боевой порядок «линия». В центре боевых порядков наступала 2-я танковая рота, справа – по населенным пунктам Петровка, Прелестное, М-хайловка, Васильевка – 4-я танковая рота, а за ней – 1-я танковая рота, слева – 3-я танковая рота. Наступающие в первом эшелоне 170 тбр и 181 тбр встретили хорошо организованную, сильную противотанковую оборону противника с заранее закопанными танками и штурмовыми орудиями на рубеже высот 217,9, 241,6. Во время выхода на боевую позицию вышел из строя танк гв. лейтенанта Тихоступова. Танк был отправлен на ремонт в д. В. Ольшанка. Непосредственно «атаковало противника 15 т[анков] "Черчилль". При достижении танками ю[го]-в[осточных] окраин Андреевки их начали обстреливать ПТО и танки противника из кустов, что ю[го]-з[ападнее] Андреевка. Наши танки вступили в бой с немецкими танками. Два наших танка гв. лейтенанта Корягина и гв. лейтенанта Малышева подошли на 500 м к немецким танкам, которые стояли в кустах, что ю[го]-в[осточнее] Андреевки. В результате боя экипаж гв. лейтенанта Малышева уничтожил 1 Т-4 и подбил один "тигр". Экипаж танка гв. лейтенанта Корягина подбил 1 танк Т-4. Малышев и Корягин в этом бою были ранены. Остальные танки действовали левее, позади 2-х первых.

Основной бой разгорелся, когда 10 танков вышли на высоту и были замечены немцами. Весь огонь ПТО и танков противника был сосредоточен на этих 10 т[анках]. Дальше идти было невозможно и танкисты вели огонь с места».

В 11.15 танки мд «Мертвая голова» в районе Михайловки предприняли попытку обратного форсирования р. Псел с западного на восточный берег, чтобы ударить в тыл 18 тк. Этот удар был отражен. Однако тяжелые танки, штурмовые орудия и артиллерия противника, вышедшие на западные кручи берега реки, получили возможность вести действенный огонь на поражение наших войск, прежде всего танков, ведущих бой в Андреевке и Васильевке. Таким образом, гвардейский полк попал под перекрестный огонь танков, ПТО и штурмовых орудий противника с трех высот: 226,6, 217,9 и 241,6.

Рота гв. ст. лейтенанта Кривенко действуя в д. Андреевка и Васильевка была обстреляна 4-мя танками и противотанковыми орудиями противника из района церкви, один танк из которых был подбит экипажем гв. лейтенанта Емелина. Танк гв. лейтенанта Малышева был подбит, но экипаж не покинул машины и продолжал вести огонь по немецким танкам и только когда была выведена из строя пушка, 3 человека экипажа были ранены, экипаж покинул машину. Экипаж гв. лейтенанта Лупахина дрался до тех пор, пока не загорелся мотор. Огонь стал проникать в башню танка. В это время четвертым снарядом пробило лобовую часть брони, ранило командира орудия гв. ст. сержанта Денина и убило гв. сержанта Староверова. Вести огонь было невозможно. Только тогда экипаж покинул танк. Экипажем уничтожено: 1 танк, 1 ПТО и 10 солдат противника. Экипаж танка, где командиром был гв. мл. лейтенант Пахомов не ушел с поля боя хотя правый борт танка был пробит снарядом.

Во время боя 12 июля 1943 г. полком было уничтожено 6 немецких танков, из них 2 Т-6, 4 противотанковых орудия, 2 ручных пулемета и до 35 чел. живой силы противника. 7 танков «Черчилль» сожжены, 4 ед. – подбито. Ранено – 18 чел. Убито – 6 чел. Пропало без вести – 2 чел. В 17.00 6 оставшихся танков отошли в район ветряных мельниц в д. Прелестное и заняли оборону. С 18 по 21 июля полк принимал участие в освобождении свх. Комсомолец и с. Лучки. По состоянию на 19 июля в полку находилось 11 боеспособных танков.

Участие в боевых действиях 47-го гвардейского тяжелого танкового

полка прорыва

47 гв. ттпп входил в состав 2-го гвардейского Тацинского танкового корпуса. С началом боевых действий полк обеспечивал выход танков корпуса на восточный берег р. Липовый Донец в районе Новые Лозы и Вислое. Вел упорные бои в Дальней Игуменке, Хохлово и Киселево. К 14.00 11 июля 1943 г. сосредоточился в районе с. Лески. К этому времени в полку оставалось два боеспособных танка МК-IV «Черчилль», которые занимали оборону 2 км юго-восточнее Лески, на развилке дорог с задачей не допустить противника на Лески по дороге Рындинка, Шахово.

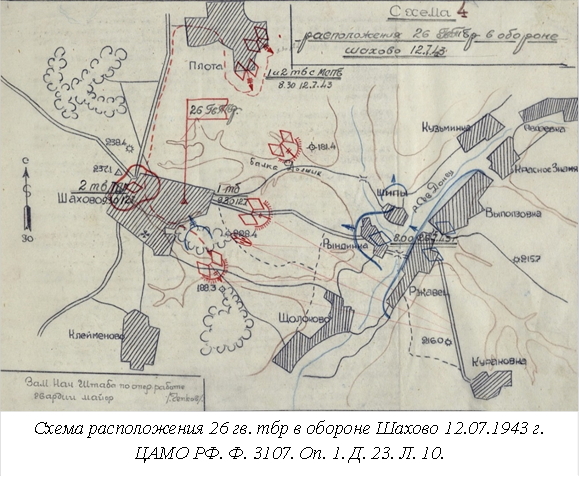

12 июля в 8.00 6 танков противника переправились через реку Сев. Донец в районе Рындинка в направлении на Шахово. Распоряжением командира корпуса 26 гв. тбр выступила на уничтожение прорвавшихся танков и к 9.00 заняла боевой участок на юго-восточнее окр. Шахово. В течении дня все попытки противника форсировать реку были отбиты. В ночь с 12 на 13 июля противник силою до 30 танков и до полка пехоты переправился через р. Северский Донец в районе Щелоково и в 4.00 13.07.43 г. атаковал по балке, что юго-восточнее Шахово.

13 июля на основании устного распоряжения командира корпуса оставшиеся 2 танка 47 гв. ттпп были подчинены командиру 26 гв. тбр. Приданные два танка «Черчилль» заняли оборону по дороге на Клейменово, 1 км южнее Шахово.

14 июля «… в 19.30 колонна танков вышла из Ивановка в направлении высоты 234,9, подходя к выс. 234,9 расчленилась на три группы: 18 танков в боевых порядках повели наступление на Мал. Яблоново, ведя сильный арт[иллерийский] огонь; 20 танков пошли по дороге через выс. 232,3 в направлении Правороть и до 20 танков пошли на юг в направлении Яр Долгий перерезая шоссейную дорогу идущую из Шахово на Лески, ведя огонь в направлении Шахово. В это же время 28 танков противника повели наступление на Шахово тремя группами: первая 15 танков из Рындинка, вторая 6 танков из Щелоково и третья 7 танков из Клейменово. Рота 1 тб в составе 9 танков Т-34 и двух танков "Черчилль", занимавшая оборону на рубеже: выс. 181,4, выс 228,4, 1 км южн. Шахово, после четырехчасового боя с танками противника, потеряв 3 танка Т-34 подбитыми, с боем отошла и заняла оборону на рубеже выс. 238,4, южные склоны балки Должик, выс. 181,4, сдерживая наступление танков противника огнем с места».

Из журнала боевых действий 47 гв. ттпп: «В результате боев экипаж ст. лейтенанта Ляшенко подбил 1 танк "тигр" и сжег 2 танка. Противник применил на этом участке танки типа "тигр", которые стремятся в первую очередь вывести из строя тяжелые танки, особенно "Черчилль", поэтому концентрируют весь огонь и быстро выводят машину из строя. Второй танк вышел из боя в 0.30 15.7.1943 г. по техническим неисправностям. Командир машины гв. лейтенант Мосолов».

Английские танки принимали участие в обороне сел Плота и Новоселовка. 20 июля 1943 года в составе 26 гв. тбр освобождали с. Лучки.

23 июля 1943 г. два исправных танка МК-IV «Черчилль» были переданы в 15 гв. ттпп 2-го танкового корпуса: «Сдавал капитан Ионов. Место вручения танков населенный пункт Лучки <...> полк вышел из боев на доукомплектование личным составом и матчастью».

Как же себя зарекомендовали американские танки М3л, М3с и английские МК-IV «Черчилль» в боевых действиях?

М3 «Генерал Стюарт» (М3л) – «… не пользовался особым успехом у наших танкистов. Несмотря на прекрасные динамические качества и неплохую

броневую защиту, танк отличался большими габаритными размерами, затруднявшими его маскировку. Кроме того, машина была оснащена авиационным бензиновым двигателем», работающим на дефицитном высокооктановом топливе и требующим регулярного и тщательного технического обслуживания.

М3 «Генерал Ли» (М3с) – «… в Красной армии был встречен без восторга. Для 1942 г. его компоновка выглядела архаично. Среди достоинств машины отмечалось мощное вооружение, просторное боевое отделение и хорошая подвижность по дорогам с твердым покрытием, среди недостатков – большие габаритные размеры, прожорливость и пожароопасность бензинового авиамотора. Кроме того, невысокая проходимость по бездорожью и снегу из-за обрезиненных гусениц. Про этот танк советские танкисты на мелодию из популярного кино-фильма "Волга-Волга" сложили такую песенку:

«Как Америка России

Подарила эм три эс

Шуму много, толку мало,

Ростом вышел до небес!»

Танк, носящий мое имя, имеет больше недостатков, чем я сам – такой отзыв об МК-IV сделал У. Черчилль, премьер-министр Англии. Отметим еще одно мнение: «… экипажи любили свои боевые машины. Причина этому была, пожалуй только одна – мощная броневая защита». До появления на советско-германском фронте «тигров» и «фердинандов» танки «Черчилль» были с самой толстой лобовой броней – 101 мм.

Перед отправкой на фронт один танк МК-IV «Черчилль», в конце августа – начале сентября 1942 г., прошел испытания на полигоне НИИ БТ. По итогам испытания был составлен отчет. В заключении отчета говорилось: «Английский тяжелый танк "Черчилль" по своему вооружению, броневой защите и маневренности может вести эффективную борьбу с танками немецкой армии. В данном виде танк является не доведенной до конца машиной как в конструктивном, так и в производственном отношении. Ходовая часть для 40-тонной машины недостаточно прочна <...> Во время эксплуатации в войсках танк "Черчилль" будет требовать частого ремонта с заменой отдельных деталей и целых агрегатов. МК-IV уступает танкам КВ и КВ-1с по мощности пушечного вооружения, но превосходит их по броневой защите».

Получила свою оценку иностранная техника и в отчетах гвардейских полков, принимавших участие в Прохоровском сражении. Из отчета об итогах боевых действий с 7 июля по 15 августа 1943 г. 36 гв. ттпп: «Боевая матчасть танка "Черчилль" и вооружение показала хорошие результаты боя, а личный состав показал умение воевать на танках "Черчилль".

Общие выводы:

направлениях танки "Черчилль" с возложенными задачами вполне справились.

бригады корпуса для борьбы с танками противника Т-VI "Тигр".

Танковые полки, вооруженные тяжелыми танками "Черчилль", желательно использовать во взаимодействии с пехотой, артиллерией и авиацией для прорыва сильных укреплений обороны противника».

При всех недостатках боевых машин союзников наши танкисты на них неплохо воевали. В целом же английские и американские танки были вполне пригодны для применения на советско-германском фронте и с разным успехом использовались в годы войны. Каковы бы ни были тактико-технические характеристики танков, главное на войне – люди. Готовность к самопожертвованию и воля к победе – т, что определило судьбу нашей Родины. Именно они вели боевые машины по дорогам страны и Европы, освобождали Белгород и Орел, Киев и Минск, Вену и Бухарест и дошли до Берлина.

Список источников и литературы:

Танк МК-IV Черчилль в экспозиции музея Третье ратное поле России

Гв. полковник Шевченко Марк Терентьевич командир 47гв. ттпп 2 гв. ттк

Танки М3 с 6 гвардейской Армии. Июль 1943 г. Фото из фондов музея

Танки М3 л 6 гвардейской Армии. Июль 1943 г.

Фото из фондов музея. Предположительно 230 отп

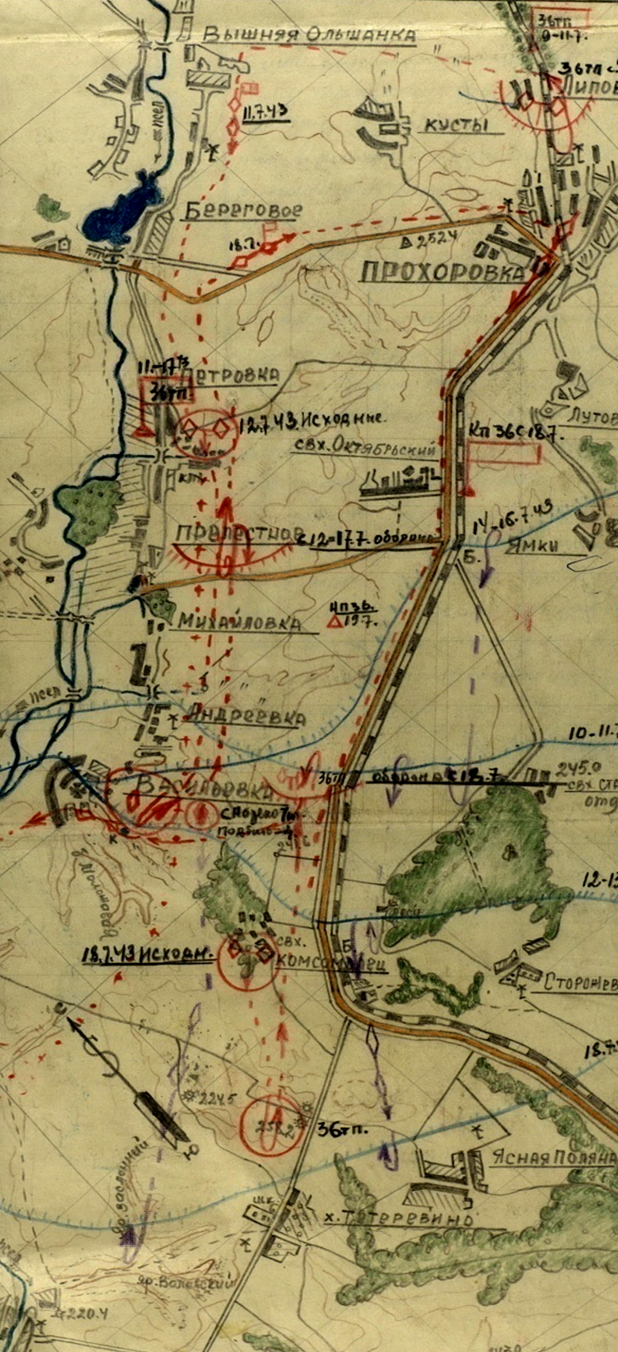

Схема района боевых действий 36 огттпп с 9.7. по 19.07.1943 г.

ЦАМО РФ. Ф. 36 гв ттп. Оп. 581422. Д. 1. Л. 8.

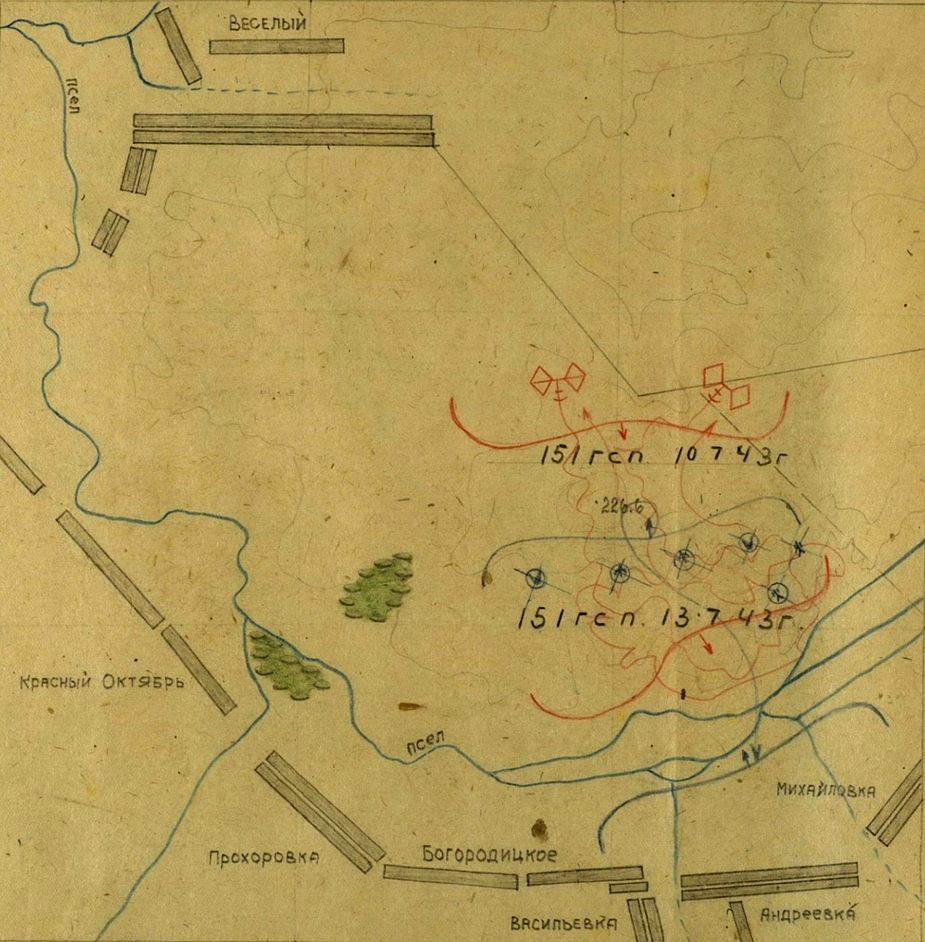

Схема района боевых действий 4 танковой роты 245 отп

с 10 по 13 июля 1943 г.

ЦАМО РФ. Ф. 4369. Оп. 180438. Д. 2. Л. 46.

В этом году исполняется 80 лет Прохоровскому сражению, в результате которого нашими войсками был остановлен наступавший на Прохоровку с западного и юго-западного направления II немецкий танковый корпус СС.

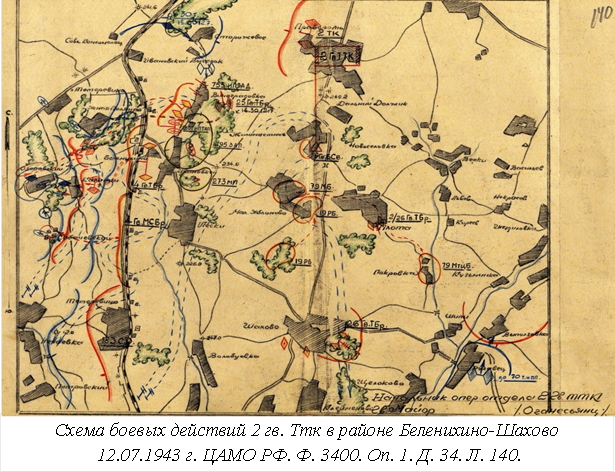

Одновременно с 12 июля 1943 г. ожесточенные и кровопролитные бои с применением большого количества бронетехники с обеих сторон разгорелись в 18 км южнее Прохоровки против III тк противника. В районе населенных пунктов: Казачье, Александровка (упразднена), 1-й Ново-Александровский выселок (упразднен), Кураковка, Рындинка, Щелоково, Ржавец, Выползовка (в составе с. Ржавец), Красное Знамя, Авдеевка в бой с немцами в течение дня вступили танкисты 53-го, 54-го и 55-го гвардейских танковых полков; 26-й гвардейской танковой бригады 2-го гвардейского Тацинского танкового корпуса; 96-й отдельной танковой бригады имени «Челябинского комсомола»; 1447-го самоходного артиллерийского полка. В настоящее время эти населенные пункты, кроме Александровки и 1-го Ново-Александровского выселка, расположены на территории Ржавецкого и Шаховского сельских поселений Прохоровского района.

Поздно вечером 11 июля прорвав оборону наших войск, передовые части III тк противника захватили с. Казачье. К этому времени корпус был изрядно потрепан в боях, в трех его танковых дивизиях 6-й, 7-й, и 19-й, по различным оценкам историков насчитывалось от 120 до 165 танков и САУ, в том числе 23 танка «тигр». Воспользовавшись перегруппировкой и отходом наших войск на новые рубежи обороны, противник решил развить успех и захватить мост через р. Северский Донец, находящийся в с. Ржавец.

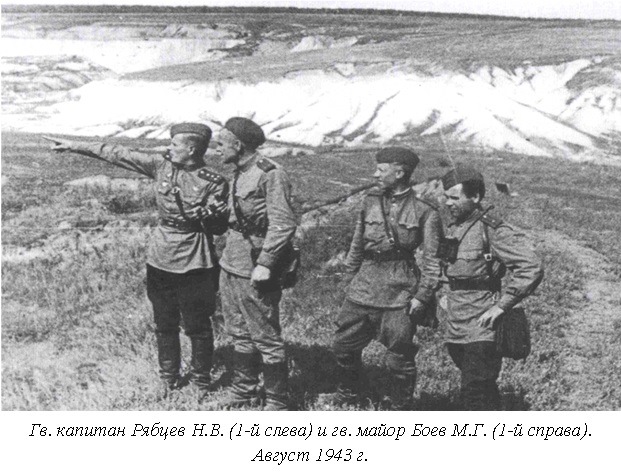

Под покровом ночи для выполнения этой задачи из Казачьего в Ржавец была направлена боевая группа 6 тд. Ей предстояло преодолеть расстояние около 9 км. Немцы решили пойти на хитрость – впереди двигались несколько трофейных танков Т-34. Пройдя Кураковку, немецкая колонна натолкнулась на двигавшийся ей навстречу учебный батальон 89 гв. сд под командованием гв. капитана Н.В. Рябцева. Вот как об этом рассказал заместитель командира учебного батальона по политчасти 89 гв. сд М.Г. Боев: «Метрах в пятидесяти впереди неясно прорезался силуэт машины. Это была наша "тридцатьчетверка". Головной танк крался на малой скорости с открытыми люками. Из башенного люка высунулась голова. "Принять вправо!" – послышалось из танка. Значит, свои. Напряжение словно рукой сняло. Мы пошли бок о бок с танковой колонной, оглядывая первую, вторую, третью "тридцатьчетверку". И вдруг: – Немцы! Все повернули головы налево и в двух шагах от себя увидели белые кресты на бортах машин. Горькая догадка молнией пронзила мозг: фашисты в голове колонны пустили изменников советской Родины – "власовцев". <…> Батальон разворачивался из походного в боевой порядок [1]. Действительно в 6 тд немцев в боевых действиях использовались перебежчики-красноармейцы. Этот факт подтверждается протоколом допроса военнопленного Фридриха Верле, обер-ефрейтора 4-го мотополка 6 тд: «В полку имеется до 100 человек украинцев и казахов, часть которых используется для разведки под командой немецких офицеров, часть в качестве подносчиков патронов и ездовых и часть для полицейских мероприятий в ближайшем тылу» [2]. «В ночь с 11 на 12 июля, с юга со стороны Мелихово, на север к Ржавцу, беспорядочно двигались и наши, и немецкие маршевые колонны. Все быстрее стремились достигнуть Ржавца и там закрепиться. На многих перекрестках дорог вспыхивали сватки, переходящие порой врукопашную. «Под шумок» танки 96-й бригады пристроились в хвост одной из немецких танковых колонн. При приближении к Ржавцу, наша колонна по соседней дороге обогнала немцев, а замыкающей роте 228-го батальона была дана команда задержать противника, дать бригаде возможность оторваться от врага. Шесть машин развернулись и открыли беглый огонь по головным немецким танкам. Подбив девять из них и не потеряв ни одной машины, рота перешла на противоположный берег Северского Донца и вышла через с. Большие Подъяруги к с. Александровка» [3]. С рассветом немецкие танки ворвались в с. Ржавец и сумели захватить небольшой предмостный плацдарм и мост через р. Северский Донец.

Пока наши саперы не взорвали мост, немцам удалось переправить на правый берег Северского Донца по разным данным от 6 до 10 танков. Противник нанес удар в двух направлениях. Согласно журналу боевых действий 19 тд: «73 и 74 мп приняли от 6-й тд предмостья у Ржавец и расширили его» [4], а основной удар 6 тд нанесла в направлении сел Выползовка и Авдеевка. Обстановка менялась стремительным образом. «В 8.00 12.7.43 г. 6 танков с автоматчиками противника переправились через р. С. Донец в районе Ржавец и овладели Рындинка. В 9.20 колонна танков до (50) с мото-пехотой двигалась из Кураковки на Ржавец и в 10.00 сосредоточилась во Ржавце. В 11.50 колонна танков (50) с мото-пехотой с высоты 215,7 втянулась в Выползовку. В 13.00 противник группой танков (6) с автоматчиками овладел Шипы» [5].

Первой к месту прорыва немецких танков в район Шахово вышла 26 гв. тбр. В 9.30 она сосредоточилась на восточной окраине Шахово и заняла оборону с задачей: огнем с места не допустить переправы противника на западный берег р. Северский Донец в районе Ржавец, Выползовка и содействовать огнем наступлению 5 гв. мк [6]. Бригада в районе обороны имела боеспособных танков: Т-34 – 30 ед., Т-70 – 10 ед [7].

Бой за высоту 135,0 и х. Шипы, расположенный у ее подножия, начался около 13 часов. Позиции 73-го и 74-го гренадерских полков 19 тд немцев с марша атаковал двигавшиеся в передовом отряде 11 мбр первый механизированный батальон гв. майора А.В. Фалюты и 54 гв. тп гв. полковника В.П. Рязанцева в составе 16 танков Т-34 и 15 Т-70. Второй и третий батальоны вводились в бой с марша, несколькими группами вслед за первым.

В 15.25 12.7.43 г. 11 гв. мбр овладела Шипы [8]. Танкисты 54 гв. тп не смогли преодолеть сходу приток с. Донца, берущий свое начало в районе Новоселовки и х. Верин. Танки, пройдя в расположение противника 700–800 м, вследствие заболоченности форсировать водный рубеж не могли, а пехота выдвинулась вперед и в течение 13 часов, неся большие потери, вела бой без участия танков [9].

Рындинка была освобождена от немцев в 19.00. Дальнейшее продвижение 11 гв. мбр сдерживал огонь немецких реактивных минометов «Небельверфер», танков и САУ, закопанных в землю в с. Ржавец. Это подтверждается как архивными документами, так и данными археологических раскопок, проводимых белгородским историко-поисковым клубом «Огненная дуга» в районе х. Рындинка. Все найденные воины находились либо в стрелковых ячейках, либо в непрофильных траншеях глубиной до 70 см со множественными повреждениями костей: отсутствие фрагментов скелета, либо конечностей, что свидетельствует о поражении артиллерийскими боеприпасами [10].

Под прикрытием артиллерии и огня танков в течение дня противник пытался дважды переправиться через р. С. Донец в районе Щелоково, Ржавец, Выползовка. Но ответным огнем танкистов 26 гв. тбр все попытки переправить танки были отбиты. Из оперсводки 26 тбр № 0182 на 6.00 13.7.43 г.: «В результате огневого боя в течение дня 12.7 бригадой уничтожено у противника: до 100 солдат и офицеров, 6 танков, из них 2 сожжено, 4 подбито, 12 автомашин с разными грузами и пехотой, 4 миномета, из них один шестиствольный, 6 орудий разного калибра, один мотоцикл. За это время бригада потеряла от арт. мин. огня и бомбардировки противника – личного состава: убитыми – 8 чел., в том числе два средних командира, ранеными – 32 чел.; вооружения – ручных пулеметов – 1, винтовок – 8, ППШ – 4, повреждено 4 автомашины и одно орудие ПТ. Подбито 2 танка Т-34» [11].

11 июля около 23 часов в Призначное прибыл 55 гв. тп в составе: танков Т-34 – 20 ед., Т-70 – 16 ед. По пути следования по техническим неисправностям вышло из строя 12 танков Т-34. Они были оставлены в Нагольном. 12 июля в 11.00 командир полка гв. подполковник М.И. Гольдберг получил боевой приказ: «Совершить 12 км марш по маршруту Призначное, Подольхи, Черновка, Авдеевка, Красное Знамя с задачей приостановить прорвавшегося противника в районе Ржавец – Выползовка. В 13.00 2 тр, действуя в ГПЗ [головная походная застава] по достижении д. Красное Знамя, вступила в бой с передовыми отрядами 7 и 19 немецких тд. Полк вступил в бой совместно с 1 мсб 12 гв. мбр, имея в наличии матчасти: Т-34 – 19 шт., Т-70 – 16 шт.» [12] Продвижению вперед мешал губительный огонь немецкой артиллерии с высоты 222,1, находящейся в полутора километрах юго-восточнее Красного Знамени.

С помощью самоходок (СУ-122) подошедшего 1447 сап огневые позиции немцев были подавлены. К 18.00 12 гв. мбр, отбросив противника с высоты 222,1, вышла на дорогу в 2 км юго-восточнее Выползовки [13]. В течении ночи и первой половины дня 12 июля вдоль балки Разумная между Александровкой и Свиридово заняли оборону танкисты 96 тбр. Из журнала боевых действий бригады: «В 23.00 11.7.43 Штабриг, РУ, 3 танка Т-70, 1 танк Т-34 занимают оборону юго-западнее Александровки, отбив одну танковую атаку совместно с дивизионом РС. 12 июля бригада в составе 14 танков Т-34, 3 танков Т-70, МСПБ, ПТИБ занимают оборону Александровка – Свиридово. В 14.00 противник силою до 25 танков атаковал Александровка – Свиридово, огнем наших танков атака была отбита, при этом подбито два танка противника. В 16.00 Противник силою до 50 танков, батальона мотопехоты повторил атаку, которая также была отбита. После двухчасового танкового боя было подбито и сожжено 15 танков противника и до роты пехоты. Наши потери: 1 подбитый танк, сдан в ремонт» [14].

Продвижению противника на северо-запад от Казачьего мешал хорошо подготовленный рубеж обороны от Выползовки до Свиридово, созданный весной и в первой половине лета 1943 г. По всему участку были созданы обширные минные поля, а перед 1-м Ново-Александровским выселком вырыт противотанковый ров. Под прикрытием артиллерийского и минометного обстрела немецкие саперы в течение дня проделывали проходы в минных полях и противотанковом рву. К вечеру им удалось это сделать и в 19.00 был захвачен 1-й Ново-Александровский выселок. Не сумев обойти Александровку с востока, противник решил нанести удар западнее ее. В 1 км западнее Александровки разгорелся танковый бой между прибывшим сюда, совершившим 12 км марш по маршруту Большие Подъяруги, Ново-Хмелевое, Александровка, 53 гв. тп и боевой группой 6 и 7 тд немцев. Из журнала боевых действий 53 гв. тп: «В бой полк ведет комполка гв. майор Курносов. Полк вступил в бой в 20.00 12.7 в количестве танков: Т-34 – 28 шт., Т-70 – 9 шт. Встреченные танками противника, занимающего выгодное командное положение на высоте: "тигров" 8 шт., средних танков 20 шт., наши танки первыми открыли огонь по немецким танкам. Танковый бой длится до 22.15. Полк в бою потерял 9 танков Т-34 и 3 танка Т-70. Уничтожил 2 танка "тигр", 7 средних танков, 13 орудий и до 25 солдат. Комполка в бою ранен, его танк сгорел» [15].

Немалую роль в отражении атаки немецких танков сыграла и артиллерия. Ночью 12 июля в район Александровки был направлен 532-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк 10-й отдельной истребительной противотанковой бригады резерва Главного Командования. В два часа ночи артиллеристы приступили к оборудованию огневых позиций на юго-западной окраине Александровки. На вооружении полка состояло двадцать 76-мм орудий. Из журнала боевых действий 10 оиптабр: «Атака танков противника была отбита огнем 4-й и 3-й батареями 532 иптап (8 – 76-мм орудий ЗИС-3) и только что прибывшей и развернувшейся с хода 5-й батареей 1245 иптап (4 – 57 мм орудия ЗИС-2). В бою особо отличилась 4-я батарея 532 иптап, командир батареи ст. лейтенант Малахов. Весь личный состав батареи проявил высокую стойкость, храбрость и мужество. На батарею двигалось до 30 танков. Батарея, подпустив танки противника на расстояние 100–200 метров, внезапно метким огнем уничтожила 4 танка "т-6". В развернувшимся упорном бою остальные танки противника повернули обратно. В неравном бою батарея геройски погибла, но заставила противника отойти на исходное положение. В бою подбито и уничтожено: шесть танков "т-6" и 7 автомашин с пехотой противника. Потери: подбито 5 – 76 мм орудий и одна автомашина "Шкода"» [16].

Таким образом, к вечеру 12 июля 1943 г. удалось остановить наступление III тк немцев на рубеже Александровка, Выползовка, Рындинка, Щелоково. Противнику не удалось выйти в тыл наносившим контрудар 5 гв. А и 5 гв. ТА.

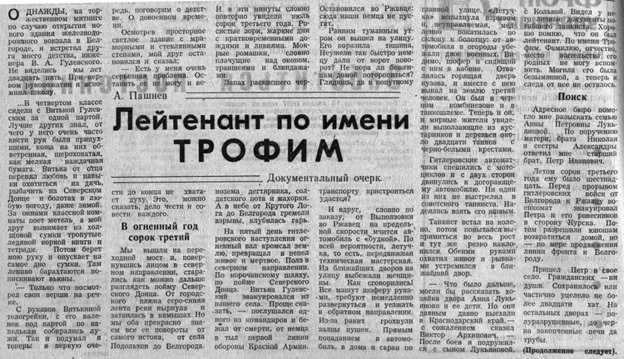

В 2015 г. вышла в свет книга Чужиновой Т.И. «Поле подвига – Ржавец». В книге есть небольшая глава «Лейтенант по имени Трофим», в которой, на основе воспоминаний местных жителей и документального очерка напечатанного в районной газете "Коммунист", рассказывается о вхождении немецких танков 12 июля 1943 г. в село Выползовка и гибели наших танкистов, ехавших на грузовой машине из Выползовки во Ржавец: «Из-за ракит грохнули залпы пушек. Машина вспыхнула взрывом и медленно покатилась к болотцу. От автомобиля к болотцу убежали двое военных. <…> Отвалилась горящая дверь кузова и вместе с нею на землю выпал третий человек. Он был в комбинезоне и черном шлеме <…> мирные жители увидели выползающие из кустарников и деревьев около 20 танков с черно-белыми крестами. Гитлеровские автоматчики спешились с мотоциклов и двинулись к автомобилю. Ни один из них не выстрелил в советского танкиста. Надеялись взять его живым. Танкист встал на колени, попытался выпрямиться во весь рост и тут же резко наклонился. Обеими руками охватил живот и устремился в ближайший двор. Из рассказа Анны Петровны Лукьяновой: "Я только на ступеньку опустилась по лестнице в погреб, и вдруг он! С таким трудом вошел во двор. Бледный, окровавленные руки прижал к животу и глазами ищет кого-то. Увидел меня и торопливо, полушепотом: "Хозяечка, родненькая! Возьми скорее. Спрячь. Придут наши – отдай им побыстрее. А сейчас – закрывайтесь в погребе. Они уже у двора…" Едва Лукьянова успела взять из рук танкиста планшет, во двор вбежали немцы. И – к лейтенанту. Он несколько раз выстрелил из пистолета. Фрицы подняли злобные крики и после недолгого замешательства с улицы и с огорода со штыками двинулись на танкиста. А он перешел от погреба к сараю. Танкист присел. Щелкнул выстрел его пистолета. Осмотрев труп, фашисты цепью пошли по садам и огородам» [17].

До сих пор о тех огненных днях со слезами на глазах вспоминает жительница села Ржавец Гридчина Александра Григорьевна: «После того, как село было освобождено нашими войсками, местные жители похоронили танкиста на берегу "Кузина" озера, невдалеке от места гибели. Спустя некоторое время его прах был перенесен в братскую могилу, расположенную на территории села». Сам факт, что сгорел автомобиль и раненый лейтенант не сдался врагу, помнят многие ржавецкие старожилы. Имя запомнили все – Трофим, а отчество и фамилию – нет.

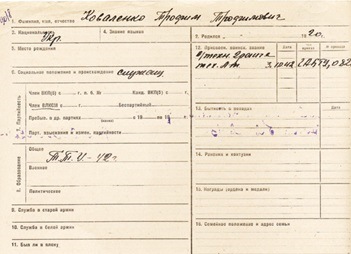

Спустя 80 лет удалось установить и фамилию танкиста, принявшего неравный бой с немцами и не пожелавшего сдаваться в плен. Это старший техник-лейтенант помощник командира роты по технической части 47-го гвардейского отдельного тяжелого танкового полка прорыва 2-го гвардейского Тацинского танкового корпуса Коваленко Трофим Тихонович. Из журнала боевых действий полка: «При проезде д. Ржавец машина марки "Шевролет" провалилась. Была послана вторая машина, но было поздно. В деревню вошли немецкие танки, и машина была сожжена. Летучка типа "А" была прямым попаданием снаряда разбита. Техник-лейтенант Коваленко, сержант Дятлов пропали неизвестно куда. Только вернулся в расположение части ст. техник-лейтенант Гаркуша и Кораблев» [18]. К сожалению, фотографию отважного воина в архиве ЦАМО РФ найти не удалось.

Героизм советских воинов как фундамент Победы

в Великой Отечественной войне [1]

Героизм – совершение действий, характеризующихся

исключительным мужеством, стойкостью

и готовностью к самопожертвованию

во имя интересов государства и общества [2].

В 2015 г. в рамках реализации Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 гг.» вышел в свет краткий биографический словарь «Герои Советского Союза» [3], подготовленный к изданию Главным управлением кадров, Главным управлением по работе с личным составом Министерства обороны Российской Федерации, коллективами Научно-исследовательского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба ВС РФ и Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации.

Предваряют труд обращение к читателям министра обороны Российской Федерации генерала армии С.К. Шойгу и предисловие редакционной коллегии.

Министр обороны, обращаясь к читателям, подчеркнул: «Всех этих людей [Героев Советского Союза. – Н.Д.] – разных возрастов и национальностей, гражданских и военных, полководцев и рядовых – объединяет любовь к Родине. Жизненный путь каждого из них служит примером беззаветного служения Отчизне, вызывает чувство гордости за нашу великую державу…» [4]

Как следует из обращения редакционной коллегии издания, словарь призван «…познакомить читателей с краткими биографиями Героев Советского Союза, получивших это высокое звание в период с 1934 по 1991 г.

Словарь содержит описание 12942 подвигов, которые совершили граждане СССР и 44 представителя других государств, за что они были удостоены звания Героев Советского Союза, из которых 154 человека награждались медалью Золотая Звезда дважды, три человека – трижды и два человека – четыре раза…» [5]

В труде приводятся исторические предпосылки, которые привели советское руководство к идее «ввести уникальную награду для особо отличившихся защитников Родины», а также краткая история становления наградной системы СССР и места в ней высшей степени отличия – звания Героя Советского Союза.

16 апреля 1934 г. Центральный исполнительный комитет (ЦИК) СССР постановил: «1. Установить высшую степень отличия – присвоение за личные или коллективные заслуги перед государством, связанные с совершением геройского подвига (выделено нами. – Н.Д.), звания Героя Советского Союза <…> 3. Героям Советского Союза выдается особая грамота…»

Отметим этот момент – в течение последующих 2-х лет героям выдавалась Грамота. 7 мая 1936 г. было утверждено «Общее положение об орденах СССР», составившее основу всей наградной системы Советского Союза. Звание Героя Советского Союза, по-прежнему, занимало в наградной системе особое место, а право его присвоения передавалось Президиуму Верховного Совета СССР.

29 июля 1936 г. постановлением ЦИК было утверждено «Положение о звании Героя Советского Союза», с этого момента Герой Советского Союза награждался еще и орденом Ленина. Высшая награда государства вручалась вместе с Грамотой.

1 августа 1939 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль «Герой Советского Союза», однако награждений данной медалью не производилось. Новым указом от 16 октября 1939 г. эта медаль получила новое название – «Золотая Звезда», были утверждены ее рисунок, описание. Именно с этого времени началось известное широкой аудитории награждение – Герою Советского Союза вручались: орден Ленина, медаль «Золотая Звезда» и особая Грамота. Отметим, что Указом 1939 г. особо отмечалось, что звание Героя Советского Союза могло быть присвоено только один раз. Если человек совершал вторичный героический подвиг, то он награждался второй медалью «Золотая Звезда», и на его родине сооружался бронзовый бюст Героя. При повторном награждении вручение ордена Ленина не предусматривалось.

Такова краткая история становления этой особой награды Родины.

Первым Героем Советского Союза был летчик А.В. Ляпидевский, участвовавший в спасении моряков ледокола «Челюскин» («Золотая Звезда» № 1). К моменту введения медали, Родина отметила высоким званием 122 человека, причем С.А. Леваневский и В.П. Чкалов уже погибли, а 19 человек были удостоены посмертно.

К началу Великой Отечественной войны звания Героя Советского Союза было удостоено 626 чел.

За подвиги, совершенные в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и Советско-японской войне 1945 г., звание Героя Советского Союза было присвоено 11694 воинам армии и флота, участникам партизанской борьбы и подполья.

Награждение орденами и медалями воинов Красной армии и Военно-морского флота, отличившихся в боях с врагами в период войны, имело огромное политическое значение. Оно способствовало воодушевлению бойцов и командиров на новые подвиги в боях по разгрому захватчиков [6].

Командиры и политработники частей и соединений Действующей армии постоянно проводили большую и разностороннюю политико-воспитательную работу по награждению воинов, отличившихся в боях с врагом. На страницах дивизионных, армейских, фронтовых и флотских газет много места отводилось показу воинов, отличившихся в боях и награжденных за совершенные ими подвиги. Помещались фотографии награжденных, описывались их подвиги, освещался боевой опыт.

Последним Героем Советского Союза стал водолазный специалист капитан 3 ранга Л.М. Солодков, успешно выполнивший специально задание командования (указ от 24.12.1991 г.).

В книге, к сожалению, присутствуют недоговоренности, либо тезисы, откровенно заставляющие задуматься. Так, например, в 1941–1942 гг., когда именно благодаря подвигам, самопожертвованию воинов армии и флота государство выдержало удар колоссальной военной машины Третьего рейха, Героями Советского Союза стали лишь «свыше 520 человек (127 награждений – в 1941 г. и 393 награждения – в 1942 г.)». Во втором периоде войны, во время коренного перелома и начала освобождения территории СССР от оккупантов Героями Советского Союза стали 3650 воинов армии и флота, а также около 30 партизан и подпольщиков.

В третьем периоде войны (освобождение всей территории СССР и боевые действия в Европе) высшей степенью отличия было отмечено свыше 7000 человек, из них при освобождении СССР – 2800. То есть, в ходе освободительной миссии героические подвиги совершило свыше 4200 человек. Данная статистика наталкивает на размышления…

Отметим важный для дальнейшего исследования аспект: «Многим лицам звание Героя Советского Союза присваивалось за совокупность подвигов – умелое и мужественное руководство войсками, определенное количество боевых вылетов и сбитых вражеских самолетов, форсирование крупных водных преград, уничтожение вражеской техники и т.д.» [7]

Так, например, за 10 сбитых самолетов противника летчиков-истребителей следовало представлять к высшей награде – званию Героя Советского Союза (позднее количество необходимых для этого сбитых самолетов увеличилось, и во второй половине войны для получения Золотой Звезды требовалось 15 побед).

Что касается разведывательной авиации, первоначально к званию Героя представляли за 40 успешно выполненных заданий по разведке противника днем или 15 заданий ночью. С середины 1943 г. – за 75 успешных боевых вылетов на дальнюю разведку или 100 успешных боевых вылетов на ближнюю разведку [8].

Представленный читательской, исследовательской аудитории уже упомянутый нами научно-справочный труд 2015 года состоит из введения (от редакционной коллегии), 12942 кратких биографий, приложений (Государственные акты СССР и РФ о Героях Советского Союза (№ 1), Список дважды, трижды и четырежды награжденных медалью «Золотая Звезда» (№ 2), Герои Советского Союза, удостоенные звания Героя Социалистического Труда (№ 3), Список Героев Советского Союза, награжденных Орденом Славы трех степеней (№ 4), Женщины – Герои Советского Союза (№ 5), Сведения о количестве Героев Советского Союза по национальностям (№ 6), Список лиц, лишенных звания Героя Советского Союза (№ 7), Список лиц, исключенных из Указов Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза и лиц, Указы о присвоении звания Героя Советского Союза которым отменены (№ 8)), списка основных сокращений, принятых в словаре.

Несомненно, что изданный труд станет не только книжным памятником «легендарным подвигам советских людей», но и настольной книгой исследователей, музейных работников, всех, кто интересуется историей Отечества.

* * *

Однако, в канун 80-летия Курской битвы, наш особый интерес вызвали только шесть биографий Героев Советского Союза из 12942.

Это: украинцы Николай Буряк и Николай Денчик, белорус Степан Карнач, русские Филипп Косолапов, Владимир Кулешов и Дмитрий Лисицын.

Наш интерес не праздный, коллективом музея-заповедника уже много лет проводится работа по уточнению списка Героев Советского Союза, получивших это высокое звание за подвиги в боях на Курской дуге. На сегодняшний день известно 246 Героев Советского Союза – участников Курской битвы [9].

Буряк Николай Васильевич (15.01.1918 –27.12.2006) – родился в с. Желанное (ныне – Марьинский р-он Донецкой обл., Донецкая Народная Республика) в крестьянской семье. В Красной армии с 1937 года. В 1938 г. окончил Ворошиловградскую военно-авиационную школу пилотов. С января 1942 г. в Действующей армии. Командир эскадрильи 247-го истребительно-авиационного полка к сентябрю 1943 г. совершил 254 боевых вылета, провел 84 воздушных боя, в которых сбил лично 11 самолетов противника и 1 – в составе группы.

4 сентября командир 247 иап полковник Кутихин подписал наградной документ на присвоение старшему лейтенанту Н.В. Буряк звания Героя Советского Союза, в котором, в частности, указывалось: «Его эскадрилья (эскадрилья Н.В. Буряк. – Н.Д.) на Белгородско-Харьковском направлении при боевых действиях полка в составе 203 иад с 5.07.43 г. по 1.09.43 г. произвела 556 боевых вылетов на сопровождение штурмовиков, провела 69 воздушных боев, в результате чего сбито 16 самолетов противника. Потери эскадрильи – 5 самолетов, 2 летчика.

Лично старший лейтенант Буряк в этой операции с 5.07.43 г. по 1.09.43 г. провел 85 боевых вылетов, из которых 78 успешных вылетов на сопровождение штурмовиков, без потерь последних. Провел 13 воздушных боев, в которых лично сбил 6 самолетов противника. По типам: 3 Ме-109, 3 Ю-87 и 1 Xш-126. В августе 1943 года награжден орденом "Красное знамя"».

Вот лишь один боевой пример: «8.07.43 г. 3 самолета Як-1 сопровождали штурмовиков. В районе Сажное встретили 4 Ме-109, которые пытались атаковать штурмовиков и ведущего группы истребителей. Завязался воздушный бой. Прикрывая по очереди штурмовиков, наши истребители стали отбивать атаки Ме-109. Тов. Буряк сбил 1 Ме-109, а остальные обратились в бегство. Задача штурмовиками выполнена полностью и без потерь» [10].

За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 1944 г. старший лейтенант Николай Буряк был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 1494.

Денчик Николай Федорович (1.05.1920 –24.08.1996) – родился в пос. Ольшаны (ныне – пгт Ольшаны Дергачевского р-на Харьковской обл., Украина) в семье крестьянина. В Красной армии с 1940 года. В 1941 г. окончил Чугуевскую военную авиационную школу пилотов. В Действующей армии с июня 1941 г.

К сентябрю 1943 г. заместитель командира эскадрильи 64-го гвардейского истребительного полка гвардии старший лейтенант Н.Ф. Денчик совершил 63 боевых вылета, в 18 воздушных боях сбил лично 13 и в составе группы 3 самолета противника.

Мы вновь приведем один боевой пример: «21 июля 1943 г. четверка истребителей, которую возглавлял Денчик, прикрывала с воздуха наземные войска в районе Курской дуги. Неожиданно появилось 28 вражеских бомбардировщиков Ju-88, которых сопровождало 12 истребителей. Не вызывало сомнений: они летели бомбить сосредоточение наших войск.

Силы были неравные: 4 наши машины против 40 вражеских. Но Н.Ф. Денчик знал, что в военном деле не всегда решает количественное превосходство, и принял бой. Он приказал двум летчикам атаковать истребителей, а сам с одним ведомым врезался в ряды бомбардировщиков и с первого захода сбил ведущего группы. Остальные повернули назад, по пути беспорядочно сбросив бомбы, которые не причинили вреда нашим войскам. Четверка советских истребителей без потерь вернулась на свой аэродром.

В наградном листе отмечается: «При каждой встрече с противником тов. Денчик личным примером мужества и героизма вовлекает в бой остальной летный состав и бьет врага не количеством, а уменьем. Он в совершенстве владеет своим боевым самолетом и повседневно добивается этого от подчиненных» [11].

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 1944 г. за мужество и героизм, проявленные в воздушных боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии старшему лейтенанту Николаю Федоровичу Денчику присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (2819).

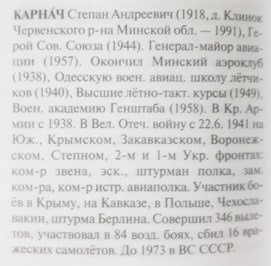

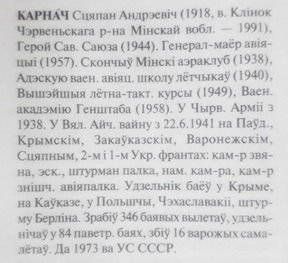

Карнач Степан Андреевич (10.11.1918 –2.02.1991) – родился в д. Клинок (ныне – Червенский р-н Минской обл., Беларусь) в семье крестьянина. В Красной армии с 1938 года. В 1940 г. окончил Одесскую военную авиационную школу летчиков. В Действующей армии с июня 1941 г.

Из наградного листа от 4.09.1943 г.: «Капитан Карнач летает на самолетах: И-16, Лагг-3, Як-7, Як-1. Смело и мастерски владеет самолетом Як-1. Участвуя в Отечественной войне на Крымском и Южном фронтах произвел 205 боевых вылетов, провел 57 воздушных боев, в которых лично сбил 5 самолетов противника и 3 в групповом бою <…> за что награжден двумя орденами "Красное знамя". Полк, при работе его штурманом полка, в операциях на Белгородском и Харьковском направлениях за период с 5.07 по 25.08.43 г. произвел 1500 боевых вылетов. Из них: на разведку войск противника – 68 вылетов, провел 268 индивидуальных воздушных боев и 62 групповых, в результате чего сбито 73 самолета противника и подбито 8 самолетов. Свои потери: летчиков 7 человек, самолетов Як-1 – 13.

Лично капитан Карнач в операции на Белгородско-Харьковском направлении с 5.07. по 25.08.43 г. произвел 65 боевых вылетов, из них: 57 вылетов на сопровождение штурмовиков. Провел 13 воздушных боев, в результате которых лично сбил 7 самолетов противника и 1 – в групповом бою…

16.07.43 г. в 17.07–17.45 8 Як-1 сопровождали Ил-2 для штурмовых действий по войскам противника в районе Тетеревино, 6 Ме-109 пытались атаковать группу штурмовиков, капитан Карнач, будучи в группе непосредственного прикрытия, вступил в воздушный бой, а ударная группа по команде ведущего стала в непосредственное прикрытие. В результате воздушного боя, капитан Карнач сбил 1 Ме-109, а его группа сбила <нрзб.> Ме-109. Самолеты Ил-2 и Як-1 вернулись без потерь.

3.08.43 г. сопровождая Ил-2 в районе Шопино, Петропавловка, 4 Як-1 вступили в воздушный бой с 8 Ме-109, в результате воздушного боя капитан Карнач сбил 2 Ме-109. Вся группа Ил-2 и Як-1 вернулись без потерь.

За отличное сопровождение штурмовиков имеет благодарность от командующего 5-й Воздушной армии. Все сбитые самолеты противника подтверждены экипажами штурмовиков.

За лично битые 12 самолетов противника и 4 в групповом бою, за личную отвагу и мастерство - достоин присвоения звания Героя Советского Союза» [12].

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 1944 г. за мужество и героизм, проявленные в воздушных боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии капитану Степану Андреевичу Карнач присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (1463).

В районном центре в городе Червене есть Аллея Героев Советского Союза, где указана фамилия Карнач С.А., его именем в городе названа улица.

Косолапов Филипп Макарович (9.01.1919 –9.08.1994) – родился в д. Волково (ныне – Уфимского р-на Республики Башкортостан, Россия) в семье крестьянина. В Красной армии с декабря 1938 года. В 1940 г. окончил Чкаловскую военную авиационную школу летчиков. С сентября 1942 г. в Действующей армии.

Командир эскадрильи 2-го гвардейского истребительного авиационного полка гвардии старший лейтенант Ф.М. Косолапов на самолете истребителе Ла-5 к августу 1943 г. совершил 107 боевых вылетов, в 25 воздушных боях сбил лично 8 и в составе группы 6 самолетов противника. Эскадрилья, которой командовал Косолапов, только в Орловской операции на Брянском фронте в июле – августе 1943 г. сбила 33 самолета противника, потеряв при этом 3-х своих летчиков.

Из наградного листа: «6.08.43 г. в боях на Орловско-Брянском направлении 8 Ла-5 ведомые тов. Косолаповым вели бой с 25 Ю-87 и 12 ФВ-190. Исключительно грамотно организовав бой и все время сам подавая по радио команды, Косолапов отлично провел его. Группа сбила 5 истребителей и 5 бомбардировщиков, не имея совершенно никаких потерь.

Сам Косолапов в этом бою сбил 2 самолета лично и 1 в паре со своим ведомым.

Вывод: за личную отвагу и геройство выразившейся в том, что сбил лично 8 самолетов противника лично и 6 самолетов в паре, провел много воздушных боев с значительно большим количеством самолетов врага и из них всегда выходил победителем, за отличные боевые показатели эскадрильи <…> Косолапов Филипп Макарович достоин присвоения звания Героя Советского Союза» [13].

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1943 г. за мужество и героизм, проявленные в воздушных боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии старшему лейтенанту Филиппу Макаровичу Косолапову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (1078).

Земляки прославленного летчика чтят его память. По сообщению администрации Уфимского района, в местном Музее боевой и трудовой славы имеются материалы и стенд, посвященные Герою Советского Союза Ф.М. Косолапову. К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне на площади перед музеем открыта Аллея славы, где в числе 10 Героев Советского Союза Уфимского района внесено и имя Косолапова Филиппа Макаровича. В деревне, где он родился, есть улица, названная в его честь [14].

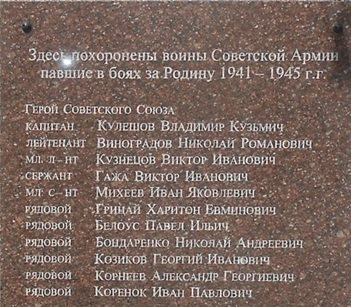

Кулешов Владимир Кузьмич (5.01.1918 –3.11.1943) – родился в г. Намангане (Республика Узбекистан) в семье крестьянина. В Красной армии с 1940 года. В этом же году окончил Одесскую высшую авиационную школу. В Действующей армии с августа 1942 г.

К сентябрю 1943 г. штурман 40-го гвардейского истребительного авиационного полка гвардии старший лейтенант В.К. Кулешов совершил 351 боевой вылет, в 73 воздушных боях сбил лично 11 и в группе 4 самолета противника (в наградном листе говорится о 16 личных и 6 групповых победах). За эти подвиги представлен к высшей награде страны.

Из наградного листа от 7.09.1943 г.: «5.07.1943 года, будучи ведущим группы 12 Ла-5 по прикрытию переднего края обороны (Белгородское направление) встретился с 4 группами бомбардировщиков противника, 18 Xе-111, до 40 Ю-88 и 14 Ме-109. Своей группой навязал противнику бой, в результате этого боя разогнал бомбардировочную и истребительную авиацию противника, не дав ей выполнить своей задачи, при этом сбил лично 1 Ю-88, а летчики его группы сбили 3 Хе-111. Выполнив боевое задание – без потерь привел группу на свой аэродром.

Того же 5.07.1943 года повел группу 8 самолетов Ла-5 для прикрытия своих войск. Над полем прекрытия навязал воздушный бой 14 Ю-87, 6 Ме-109Ф и 2 ФВ-190. В этом бою сбил лично 1 Ю-87, а группа, сбила 4 самолета противника и без потерь вернулись на свой аэродром.

6.07.1943 года вылетел на разведку ведущим в паре в район Черкасское – Коровино (Белгородское направление), где обнаружил группировку танков противника: до 400–500 единиц. Эти данные были доложены по радио в дивизию, по которым была задействована бомбардировочная авиация 2-й Воздушной армии.

За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и мужество – достоин Высшей правительственной награды – присвоения звания Герой Советского Союза» [15].

3 ноября 1943 г. гвардии капитан Кулешов погиб в воздушном бою в районе с. Горенка (ныне – Киево-Святошинский р-он Киевской обл., Украина).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 1944 г. за мужество и героизм, проявленные в воздушных боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии старшему лейтенанту Владимиру Кузьмичу Кулешову присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

Несмотря на сегодняшние политические конфликты между Россией и Украиной, приятно осознавать то, что граждане Украины хранят память и чтят подвиги погибших воинов в годы Великой Отечественной войны. Об этом свидетельствует переписка с депутатом Гостомельского поселкового совета Киевской области Еленой Витальевной Черной (на территории поселка Гостомель находится братская могила, где захоронен Герой Советского Союза Кулешов Владимир Кузьмич). В своем письме Черная Е.В. рассказывает, как сохраняется память о павших воинах, в том числе о Герое Кулешове В.К., о подвиге многонационального советского народа в годы Великой Отечественной войны на Украине.

Лисицын Дмитрий Федорович (28.10.1913 –24.10.1948) – родился на ст. Одинцово (ныне – г. Одинцово Московской обл.) в семье рабочего. В Красной армии в 1939–1940 гг. и с 1941 г. В 1939 г. окончил грозненскую военную авиационную школу пилотов. В Действующей армии с апреля 1943 г.

В апреле – июле 1943 г. – летчик 4-го (с 06.1943 г. – 98-го гв.) отдельного дальнего разведывательного авиационного полка (Центральный фронт). Выполнил 88 разведывательных полетов на истребителе Р-39 «Аэрокобра» в глубокий тыл противника для разведки передвижений его войск накануне Курской битвы. 30 июля 1943 г. в районе с. Кромы (ныне – пос. Орловской обл.) самолет Лисицына был подбит зенитной артиллерией противника и загорелся. Тяжелораненый летчик сумел дотянуть до линии фронта и посадить горящий самолет на поле. Благодаря его мужеству ценные разведывательные данные были переданы командованию. Сам Д.Ф. Лисицын получил перелом костей черепа, носа и челюсти, сильные ожоги лица, рук и ног, и до сентября 1944 г. находился на лечении в госпитале в Москве.

Из наградного листа от 9.08.1943 г.: «5.07.1943 года при выполнении задания на разведку, были атакованы 6 ФВ-190, парой приняв неравный бой, он они подбили 2 ФВ-190 и на израненных машинах благополучно произвели посадку на свой аэродром.

12.07.1943 года при выполнении задания ими была вскрыта мотомехгруппа противника до 300 танков и автомашин в районе Соборовка – Подолянь.

В период наступления немцев на Орловско-Курском направлении тов. Лисицын делал по 5–6 боевых вылетов в день, ведя разведку подхода резервов, перегруппировки сил противника и поля боя. Все данные визуального наблюдения всегда подтверждались фотографированием.

Выполняя боевое задание 11.07.1943 года им вскрыт подход танков в районе активных боевых действий, снятых с других участков фронта.

Выполняя боевое задание 24.07.1943 года в район отхода войск противника Змиевка – Глазуновка, встретил три группы по 9 Ме-110. Атаковав первую группу, им сбит 1 Ме-110, при второй атаке подбит 1 Ме-110, который ушел с горящим мотором к аэродрому Орел военный».

Кстати, это наградной лист к награждению Лисицына орденом Красное Знамя. В настоящее время мы ведем поиск наградного к представлению на Героя Советского Союза.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 сентября 1943 г. за мужество и героизм, проявленные в воздушных боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии старшему лейтенанту Дмитрию Федоровичу Лисицыну присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (1930).

Нам представляется, что подвиги сынов трех братских народов в небе над Курской дугой летом 1943 г. позволяют причислить их к категории Героев Советского Союза, получивших это высокое звание за героизм, проявленный в Курской битве.

Фрагменты страницы из:

Ваенная энцыклапедыя Беларусi. Мiнск, 2010. 1136 с.

Место захоронения В.К. Кулешова.

Пос. Гостомель Киевской обл., Украина. Фотография 2018 г.

Большинство боевых операций советских войск в Великую Отечественную войну 1941-1945 гг. проходило в тесном взаимодействии и при активном участии военно-воздушных сил. Основой оперативно-тактического применения авиации был принцип массированного использования всех её видов на узких и решающих участках фронта. При практическом осуществлении этих задач требовалось строительство действующих, запасных и ложных полевых аэродромов, которые по своей вместимости могли бы обеспечить необходимый маневр авиации.

В мае-июне 1943 года отдел аэродромного строительства 2-й воздушной армии решал задачу расширения аэродромной сети. Изыскания проводились, в основном, с самолетов на основании предварительного изучения местности по крупномасштабным картам. Строительство аэродромов проводилось силами инженерно-аэродромных батальонов, на которые возлагалась задача подготовки взлетно-посадочной полосы размером 1200х300м, рулежных дорожек, мест стоянок самолетов и минимума аэродромных сооружений (КП и 1-2 землянки). Дооборудование аэродромов производилось силами аэродромно-технических рот батальонов аэродромного обслуживания. В среднем на каждом аэродроме было построено: 2-3 КП, 5-6 жилых землянок, 3-4 технических землянок, 1-2 столовые, 20-40 укрытий для самолетов, 10-15 укрытий для автомашин, 20-30 щелей для личного состава.

В полосе действия 2-й ВА, в частности на территории Прохоровского района, с мая по июнь 1943 года было построено 8 передовых аэродромов, из них 4 -ложные. Действующие находились в районах сёл Свино-Погореловка, Боброво, Грязное и х. Грушки, ложные - в районах сёл Грязное, Радьковка, Масловка и ж/д станции Прохоровка.

Места расположения этих военных объектов были выбраны неслучайно. Равнинная местность, без резких ступенек и трамплинов, луговые участки (сельскохозяйственные поля) с необходимой плотностью грунта, а также близость населенных пунктов и источников воды (реки, водохранилища).

Срок окончания подготовки аэродромов для боевой работы авиации 2-й ВА был установлен до 25 июня 1943 года.

Учитывая большие масштабные работы для этих целей, широко привлекалось местное население. По данным государственного архива Белгородской области, для подготовки было мобилизовано 1015 человек - жителей Прохоровского района. Рабочие мобилизовывались немедленно, по прибытии представителя аэродромного отдела, под руководством которого направлялись на участки работ. В среднем, на строительство одного действующего аэродрома привлекалось 200 человек местного населения. На подготовку одного действующего полевого аэродрома отводилось от одного дня до трех суток.

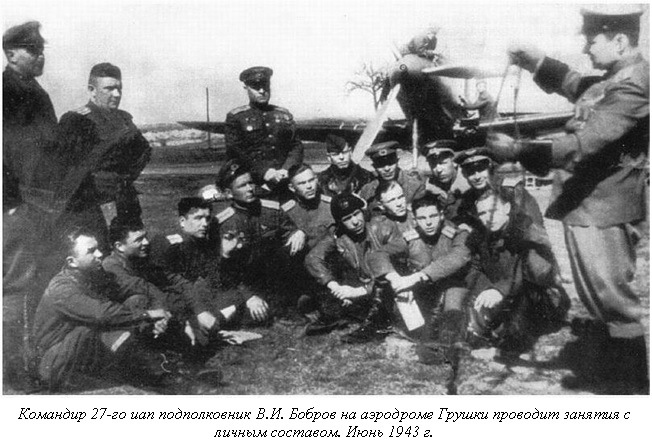

В период мая-июля 1943 года на территории Прохоровкого района базировались 27-й истребительный авиационный полк (иап) (х. Грушки 10.05.1943 - 17.07.1943), 508-й иап (с. Грязное 17.05.1943 - 10.06.1943), 438-й иап (с. Свино-Погореловка 17.05.1943 - 21.06.1943), 205-й истребительной авиационной дивизии 5-го истребительного авиационного корпуса. На этих аэродромах располагалось от 20 до 25 самолетов, на каждом было построено столько же капониров.

Одним из первых подготовленных полевых аэродромов на территории нашего района был Грушевский. Здесь находился 27-й истребительный авиационный полк под командованием подполковника Владимира Ивановича Боброва.

В книге Г.К. Семёнова "От Барселоны до Прохоровки" В.И. Бобров вспоминает: "В мае 1943 года полк приземлился под Грушками на земле, которую колхозники не пахали с начала войны. В полку насчитывалось двадцать два самолета, их надо было укрыть, замаскировать. Мы обратились за помощью к Павлу Сергеевичу Кузнецову. Тогда он был председателем Александровского сельсовета. Помог. Собрал местное население. Вышли все старики, женщины, дети - истощенные, измученные оккупацией. За два дня соорудили двадцать два капонира, обезопасили наши ястребки от осколков вражеских авиабомб, сделали укрытия, вырыли траншею для командного пункта" [1].

С мая по 4 июля 1943 г. основными задачами истребительных авиационных полков были перехват отдельных разведчиков и групп бомбардировщиков противника, а также прикрытие своих наземных войск и военных объектов в ближнем тылу.

С 5 июля основная задача истребителей - отражение массированных ударов бомбардировщиков и штурмовиков противника по оборонительным порядкам советских частей.

С целью проведения ремонтных работ самолетов, весной 1943 года был построен Бобровский аэродром, здесь создавалась своеобразная технико-эксплуатационная часть, на обслуживании которой находились самолеты, защищавшие прохоровское небо в дни Курской битвы. К концу мая объект уже функционировал.

На аэродроме производились мелкие ремонтные работы как тяжелых бомбардировщиков, так и истребителей, заправка боевых машин топливом, своеобразный подвоз снарядов, бомб.

Рассчитан он был на девять воздушных машин. Фактически же, в разгар боев на Огненной дуге, на аэродроме приземлялось до 27 самолетов как в дневное время, так и ночью [2].

Надо отметить, что место для аэродрома выбрали удобное: его со всех сторон окружали лесные массивы, а овражистая местность служила естественной преградой для обнаружения противником военного объекта.

После окончания строительства аэродромов поля вокруг них минировали, никто из жителей близлежащих деревень и сел не мог туда свободно войти.

Вот как об этом вспоминает Леонид Васильевич Чурсин, в мае 1943 года он был зачислен в 183-ю стрелковую дивизию, принимал участие в минировании района: "С мая по 12 июля 1943 года мы минировали от Прохоровки до Кургана в районе с. Береговое. Примерно 300 метров, чтобы не было подхода к основной дороге. Затем минировали направление от Прохоровки до Правороти. После приезда К.Г. Жукова было дано указание - минировать местность от Правороти до Грушек. Были заминированы аэродром между Масловкой и х. Кусты, а также Грушевский аэродром, где находились истребители" [3].

Большая работа проводилась по маскировке в местах базирования авиации. На Воронежском фронте, где условия местности (степь, отсутствие крупных лесных массивов), казалось, не позволяли надежно скрыть истинное расположение наших авиационных частей и соединений, тем не менее удалось ввести в заблуждение экипажи разведывательных самолетов противника. Прежде всего здесь удалось хорошо замаскировать большинство действующих, а также создать целую сеть ложных аэродромов.

В тесном контакте с оперативным отделом и отделом аэродромного строительства проводила работу маскировочная служба аэродромов 2-й ВА. Её возглавлял майор В.И. Лукьянов, в прошлом московский архитектор. Непосредственное строительство осуществляла 5-я инженерно-минная бригада Резерва Главного командования (командир подполковник В.Н. Столяров).

Маскировка аэродромов состояла из маскировки летного поля, материальной части, личного состава и признаков жизни аэродрома.

Для маскировки летного поля аэродрома применяется полевая декорация и краско-маскировка - эти средства позволяли придать действующему аэродрому площадки вид, совершенно не пригодный для полетов. Самолеты маскировали, используя естественные укрытия (деревья, кусты, рельеф местности), камуфляжную раскраску, масксетку. Для маскировки признаков жизни аэродрома, также как и летному полю, придавали вид площадки, не пригодной для полетов.

Высоко оценил эту важную деятельность и генерал С.А. Красовский: "Начальник маскировочной службы и солдаты аэродромных команд проявляли столько выдумки, что мы сами диву давались. Помню, мы с летчиком А.А. Пальчиковым едва отыскали аэродром Грушки, где базировался 27-й иап... Чтобы скрыть от глаз немцев аэродром, бойцы по эскизу Лукьянова замаскировали взлетно-посадочную площадку так, что она сверху казалась изрезанной оврагами, хорошо вписывающимися в общий рисунок местности. Бойцы скосили клевер, а образовавшиеся участки засыпали соломой и сожгли её На обожженных местах имитировали овраги, по летному полю сделали летную дорогу" [4].

Командир 27-го иап подполковник В.И. Бобров добился строгой дисциплины маскировки; самолеты выруливали на старт прямо из капониров, что, несомненно, спасло часть от потерь на земле.

Как правило, от действительных аэродромов на расстоянии от 4 до 7 км располагались ложные. Формы и размеры их площадок выбирались тождественными настоящим аэродромам. Команда численностью 20 человек устанавливала макеты, строила различные характерные сооружения. В среднем для выполнения всех предусмотренных планом работ на каждом ложном аэродроме требовалось от четырех до шести суток.

На весь срок существования такого аэродрома выделялась команда саперов в количестве 4 человек. Они были ответственны за содержание установленных макетов самолетов, перестанавливали их в соответствии с направлением ветра, подновляли, а также ремонтировали и маскировали самолеты, регистрировали ответные действия противника.

Также из состава батальонов аэродромного обслуживания выделялось 3 красноармейца для имитации стартовой службы. При строительстве ложных аэродромов Прохоровского района на каждом из них было задействовано до 90 человек. Ими было установлено по 11-18 макетов самолетов, по 3-8 макетов автомашин, сделано по 2-3 ложных наблюдательных вышек и по 3 ложных зенитных орудия. На каждом аэродроме было установлено по 12-18 чучел людей. Помимо этого, на Радьковском аэродроме было сделано 8 самолето-укрытий и построен 1 км ложной дороги.

Вот как об одном случае вспоминает жительница села Васильевка Вера Петровна Бобова, принимавшая участие в строительстве аэродромов в с. Грязное: "В Грязном был наш аэродром. Рядом с настоящим аэродромом построили ложный, на нем были картонные макеты самолетов, чтобы отвлекать от настоящего аэродрома. Немцы часто бомбили. Однажды объявили воздушную тревогу, началась очередная бомбежка, однако бомбы падали на землю и не взрывались. Что такое? Что за оружие придумали немцы? Вражеские самолеты улетели. Люди потихоньку стали вылезать из убежищ. Вдруг по аэродрому раздался хохот. Один из рабочих аэродрома держал в руках выструганный из дерева муляж авиабомбы, а к ней прикручена проволокой фанера. На ней написано: "Какие у вас самолеты на аэродроме, такие у нас и бомбы для них!!! Немцы наконец-то поняли, что аэродром липовый с деревянными макетами вместо настоящих самолетов" [5].

В отчете, составленном уже после сражения начальником инженерных войск Воронежского фронта генералом И.В. Бордзиловским, приводятся данные об ответных действиях противника на устройство ложных аэродромов.

Таблица №1. Ответные действия противника на устройство ложных аэродромов на территории Прохоровского района

|

№ п/п |

Место расположения ложного аэродрома, подвергшегося воздушному нападению

|

Количество |

Дата |

Число сброшенных бомб |

Общий вес бомб в кг |

|

|

авианалетов |

артиллерийских обстрелов |

|||||

|

1. |

Грязное |

1 |

1 |

06.07.43 г. |

21 |

1200 |

|

2. |

Прохоровка |

1 |

1 |

07.07.43 г. |

11 |

300 |

|

3. |

Радьковка |

1 |

|

05.07.43 г. |

5 |

300 |

В ходе оборонительных боев на бутафорские объекты, располагавшиеся на территории Прохоровского района, противник предпринял три налета, сбросив 37 разных бомб. Немецкие разведчики не сомневались, что на многих ложных аэродромах базировалось по 1-2 советских авиаполка.

Генерал И.В. Бордзиловский отмечал: "Устройство ложных аэродромов является весьма эффективным приемом маскировки авиации в степной местности, с помощью которого почти всегда можно достигнуть желаемых результатов по дезорганизации противника и отвлечении его авиации от действительных аэродромов" [6].

На действующие аэродромы также было совершено несколько налетов противника. С ними в воздушные схватки вступали наши истребители. Так надолго в памяти у командующего 27-м иап В.И. Боброва остался воздушный бой 14 мая 1943 года. В этот день группа из 9 немецких бомбардировщиков под прикрытием истребителей Ме-109, пыталась бомбить аэродром в районе хутора Грушки. Наши летчики находились в повышенной боевой готовности. Одно звено советских истребителей барражировало в воздухе и получило приказание перехватить вражеские бомбардировщики. Оно обрушило на противника внезапный удар. Боевой порядок немецких машин дрогнул, все "юнкерсы" сбросили бомбы в беспорядке за пределами аэродрома. В результате завязавшегося боя нашими летчиками были сбиты все бомбардировщики противника.

В этот день особо отличился лейтенант Н.Д. Гулаев (Герой Советского Союза), сбив два немецких самолета, один из которых таранным способом. За этот бой он был награжден орденом "Красного Знамени" [7].

Свое мастерство, храбрость и мужество Николай Гулаев показал и 22 мая 1943 года при отражении налета немецких бомбардировщиков под прикрытием Ме-109Ф на аэродром Грязное. В воздушной схватке лейтенант Гулаев сбил лично один немецкий бомбардировщик. В этом же бою он спас жизнь своего товарища, выбив из-под хвоста истребитель противника, которого в группе с другими летчиками сбили над этим аэродромом.

80 лет прошло после победы советских войск на Курской дуге. Наши поисковые отряды до сегодняшних дней находят останки солдат, фрагменты стрелкового оружия, техники и другие военные реликвии, но видимым напоминанием нам о войне являются сохранившиеся участки оборонительных сооружений (окопы, траншеи, противотанковые рвы и др.), а также участки военных аэродромов с укрытиями для самолетов. Их можно ещё найти у ст. Ельниково и с. Свино-Погореловка. После окончания Великой Отечественной войны аэродромы Прохоровского района были очищены от металла, распаханы (за исключением Бобровского) и отведены под сельхозугодия. Места, где они раньше находились, стали неузнаваемы.