Для того чтобы лучше ориентироваться в административно-территориальном делении в 19 веке, я начну своё повествование с небольшого экскурса в историю. 27 декабря 1779 года была учреждена Курская губерния. Тогда же были образованы уезды. Территория нынешнего Прохоровского района вошла в состав нескольких уездов. Большая часть находилась в составе Корочанского уезда и незначительная в составе Старооскольского и Обоянского уездов. Следующей формой административного деления стала волость. «Нашими» волостями в Корочанском уезде были Подолешенская, Радьковская, Шаховская, а также частично Новооскочанская и Новослободская волости. Корочанский уезд на северо-востоке граничил со Старооскольским уездом. Спасская и Скороднянская волости Старооскольского уезда включали в себя прохоровские сёла. Ольшанская волость Обоянского уезда охватывала прохоровские сёла, располагающиеся по реке Псел. Речь в этой статье пойдёт о Корочанском уезде. C 1802 по 1924 год Корочанский уезд существовал без значительных территориальных изменений. В 19 веке он занимал площадь 2666,9 кв.вёрст с населением в разные годы от 130 до 150 тысяч человек. В уезде насчитывалось в разные годы от 185 до 203 селений и он был разделён на 11 волостей.

В 1864 году была проведена земская реформа, итогом которой стало создание системы местного самоуправления в Российской империи и развитие местной инициативы. Она просуществовала до Гражданской войны. Земства ведали местными хозяйственными вопросами, в том числе путями сообщения, школами, больницами и пр. Уже вскоре выделились приоритетные направления, одним из которых стала медицина. Корочанское уездное земство в 1869 г. приобрело в центре г. Корочи за 6000 руб. усадебное место с двухэтажным домом для земской больницы на 20 кроватей. Эта больница станет центром городского участка, врач заведовал земской больницей в городе и обслуживал одну волость (Яблоновскую) с пригородными селениями (около 30 тыс. чел.)

В 1875 г. земство разделило уезд на 2 неравномерных (по обслуживаемому населению) участка, организовав в каждом по 2 амбулаторных отделения. Для этого были приглашены 2 врача с университетским образованием: Михаил Федорович Булгаков в 1-й участок (Алексеевка) и Михаил Васильевич Рождественский — во 2-й участок (с. Вознесенское). В состав 1-го участка входило 6 волостей (Новослободская, Новооскоченская, Подолешенская, Радьковская, Шаховская и часть Пригородной), насчитывающих 115 селений и 75 тыс. жителей, а в состав 2-го — 4 волости (Зимовенская. Купинская. Нечаевская и Неклюдовская), 53 селения и 37 тыс. жителей.

Такое деление сохранялось последующие 15 лет. С 1879 года первым участком заведовал врач Посполитаки. В 1885 - 1886 гг на территории участка самой массовой болезнью стала скарлатина. Появившись в сентябре в с.Плющины Радьковской волости, распространилась в течении зимы на Подолешенскую, Новослабодскую, Шаховскую и Новооскочанскую волости. Весной болезнь начала принимать более широкие размеры и в летние месяцы июле и августе развилась настолько сильно, что земская управа была вынуждена пригласить на помощь участковому врачу запасного врача из Курска, который более 2-х месяцев жил в Подольхах. Всех больных скарлатиной в 45 селениях было 722 человека со смертностью 25%.

В 1890 году Курский Губернатор обратился к корочанской уездной земской управе с предложением открыть ещё один врачебный участок. Врачебный совет признал желательным и полезным усиление врачебных сил в уезде, так как количество врачей было явно недостаточно для успешной борьбы с эпидемиями, господствующими ежегодно.

В результате, четвёртый участок был учреждён и начал работать с 1 сентября под руководством врача С.А.Белявского. Он был образован из части Шаховской, Подолешенской, Оскочанской волостей. Всего 48 селений с населением 32443 человека. Место жительства врача в с.Щёлоково.

59 селений с населением 39880 человек Радьковской, Шаховской и Подолешенской волостей вошли в 1-й участок. Пункты местожительства врачей были назначены в с.Подольхи или Косьминка. Владелица с.Косьминка княгиня Долгорукова сообщила врачебному совету, что в случае назначения местожительства врача в Косьминке, она даст на год помещения как для врача, так и для амбулатории. Но врачи всё-таки выбрали с.Подольхи для места проживания.

Ко 2-му участку были отнесены Новослободская, Новооскочанская, часть Пригородной и часть Нечаевской волостей. Всего 74 селения с населением 37174 человека.

3-й участок городской. Сюда вошли больница и амбулатория в г.Короча, Яблоновская волость и часть Пригородной – 22 селения с населением 26772 человека

Радьковский межуездный участок

В 1891 году было намечено устройство врачебного пункта в с.Радьковка. В обслуживание вошли сёла Радьковской волости, а также станция Прохоровка и близлежащие хутора. Всего 22 селения с 12500 жителей. Начиная с 1893 года в отчётах появляется Радьковский межуездный участок. Межуездный потому, что Радьковская волость Корочанского уезда граничила со Спасской волостью Старооскольского уезда.

Уже вскоре врачебный пункт не стал удовлетворять всем потребностям населения (только в одной слободе Радьковка проживало около 2300 жителей). Губернская управа ассигновала 9000 рублей на постройку Радьковской земской лечебницы, но просила земскую управу принять на себя постройку больницы хозяйственным способом. В 1896 году на очередном уездном земском собрании прозвучал отчёт о постройке уездной земской лечебницы с домом врача в слободе Радьковка. Земская управа заключила договор с курским лесоторговцем Мейлицем, который сделал 23% скидку на поставку соснового леса. Дубовый материал был приобретён на месте у купца Я.Ф.Чеботарёва. Заключены также были с разными лицами условия на поставку кирпича, извести, песка, глины, на земляные и каменные работы. Управа заключила договор с крестьянином Работенковым на сдачу ему плотницких, печных и кровельных работ с тем, чтобы постройка зданий лечебницы и дома для врача была закончена к 25 сентября 1896 года. Кроме того, в виду ограниченного ассигнования и значительных погрешностей, допущенных в смете архитектором Серебровским, план лечебницы был изменён. Предложено было окончательную отделку зданий – штукатурку, окраску полов и пр. – отложить согласно указанию губернской земской управы до следующего 1897 года.

С момента открытия, Радьковская больница числится, как одна из лучших. В этом заслуга межуездного врача В.И.Синченко. Благодаря ему эта местность очень быстро превратилась в видный центр врачебной помощи благодаря стационарной постановке дела. При разъездной системе врач тратил время и силы не продуктивно. Кроме этого затруднительно было осуществлять контроль над фельдшерской деятельностью. При участке состояли 1 фельдшер и акушерка-фельдшерица. Радьковский межуездный участок, содержащийся на счёт губернского земства, занимал в это время около 300 кв.вёрст.

В 1905 году врачебный совет обосновал необходимость увеличения числа коек в Радьковской больнице с 5 до 20, включая сюда и заразный барак, в связи с тем, что больница по числу кроватей не удовлетворяла действительной потребности участкового населения в коечном лечении. Губернское земское собрание постановило осуществить расширение больницы путём выведение амбулатории с кабинетом врача и аптекой из главного здания лечебницы и приспособления освободившегося помещения под палаты, в которых можно было бы разместить до 5 коек. Общее число коек в этом случае достигло бы 17. Для амбулатории с относящимися к ней помещениями построить новое здание. Квартиры фельдшеров пока остаются в здании лечебницы. В случае, если появится необходимость открытия родильного отделения, под него можно будет приспособить фельдшерские квартиры, построив для них другое здание. В последнем случае число коек поднимется до 20 с лишним. В 1906 году был произведён планируемый ремонт больничного здания. В это время межуездный участок принимал 9460 больных в год, а всех посещений было 17415. У каждого медицинского заведения была обязанность делать прививки от оспы. В Радьковке за год делали примерно 845 оспопрививок.

Следующее упоминание об этом учреждении относится к 20-м годам 20-го века. 2 сентября 1922 года состоялся медицинский съезд заведующих медучастками. На съезде заведующий Радьковским медучастком доктор Ивженко доложил, что » участок находится в ужасном положении особенно в отношении топлива, которое за отсутствием лесов приобрести негде. Требуется бельё и для функционирующей больницы необходимый штат сиделок. Волисполком поддержки не оказывает, а наоборот, имеет поползновение на больничное здание. Только благодаря приезду заведующего фарма-секцией уезда Стригунского один раз удалось получить немного сырого торфа, который можно достать в Новооскочанском уезде по 10 пудов хлеба за кубический сажень.»

Из всех упоминаемых в этой статье больниц, Радьковская больница работает до сегодняшних дней. Её добрую славу приумножил Заслуженный врач Иевлев Алексей Павлович, которого помнит старшее поколение прохоровцев.

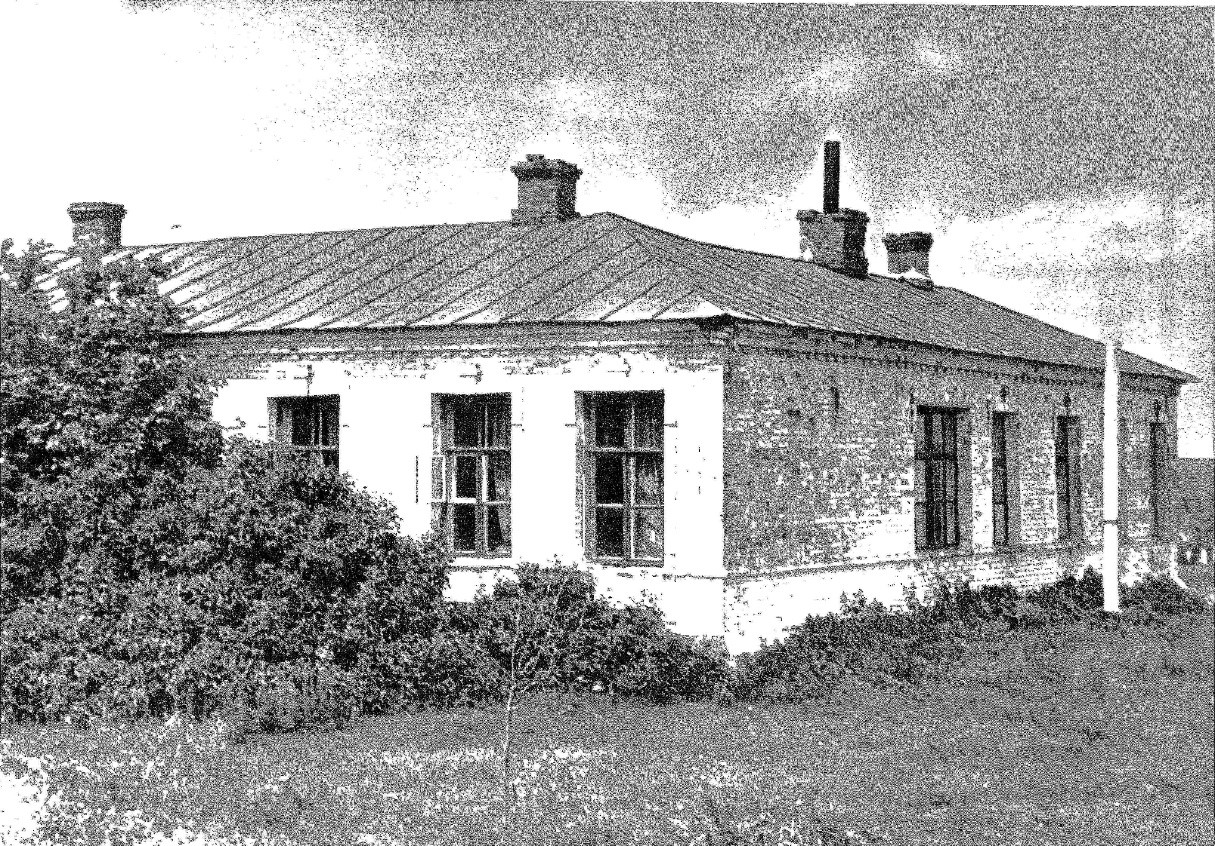

Здание Радьковской земской больницы.

С началом 1893 года земская медицина в Корочанском уезде перешла от смешанного врачебно-фельдшерского строя к исключительно врачебному. Выездные амбулатории были упразднены, а врачи стали принимать больных ежедневно каждый в своём участке исключительно в местной амбулатории. Весь низший медицинский персонал был сосредоточен при враче, который направлял и руководил разъездами. Таким образом, основались очаги врачебной помощи, к которым население быстро привыкло.

Количество медицинских участков менялось в сторону увеличения, чтобы сделать медицинскую помощь более доступной. В это время Корочанский уезд во врачебном отношении был разделён уже на 7 участков, в т.ч. городской в Короче и межуездный губернский в сл.Радьковка.

1_й медицинский участок - Рындинский. Его обслуживал врач С.А.Белявский. Амбулатория в селе Рындинка Шаховской волости помещалась в доме А.Г.Пруцкой. Годовая плата за помещение без отопления и освещения 100 рублей. В участок входили 14 селений Подолешенской волости и вся Шаховская волость с населением в 25686 человек. Самый большой радиус расстояния около 25 вёрст. Во 2 -_й Кореньковский медицинский участок входили часть сёл Подолешенской волости, Новооскочанская волость. Амбулатория в с.Коренёк. Обслуживал врач Л.И.Посполитаки.

О Луке Ивановиче Посполитаке нужно сказать отдельно, его имя часто упоминается в архивных документах. Лука Иванович прослужил в Корочанском уезде 13 лет 8 месяцев и с 1879 года возглавлял первый медицинский участок, а потом второй. К первому и второму участкам в это время относились наши прохоровские сёла. Смерть его была прямым следствием исполнения служебных обязанностей. Лука Иванович умер 14 апреля 1893 года вследствии того, что ликвидируя вспышку сыпного тифа в с.Казачье заразился. Тиф в Казачьем вспыхивал в течение всего 1893 года. После смерти Посполитаки участок поделили между двумя участками, так как не хватало врачей.

Тиф и холера бич 19 века. В ноябре-декабре 1891 года в 1-м медицинском участке, преимущественно в Новослободской волости, тиф принял угрожающие размеры. С наступлением весны тиф стал стихать, началась дизентерия тоже в довольно больших размерах. Дизентерия ещё не закончилась, как появилась холера. Корочанскому уезду сильно угрожала опасность занесения болезни рабочими с юга. Санитарный комитет заблаговременно выработал необходимые мероприятия для борьбы с холерой как в городе, так и в уезде. По инициативе председателя управы были выстроены холерные бараки на ж/д станциях Прохоровка и Кустарная (Сажное), как главных местах высадки рабочих. (Впоследствии эти бараки были перевезены в Корочу). На Прохоровку был командирован Л.И.Посполитаки и два фельдшера. Производился тщательный осмотр рабочих, открыты чайные, в аптечном складе были приготовлены 115 аптечек с противохолерными средствами для оказания первой помощи с приложением наставления к употреблению. Аптечками снабдили всех священников и земских начальников. Своевременно сделан запас дезинфекционных средств. Увеличен штат фельдшеров до 15, в число которых за неимением вольнонаёмных, приглашены с разрешения начальника губернии 2 местных урядника (по профессии фельдшера); наняты 10 санитаров. При этом, первый участок остался без врача. Поэтому, было принято решение пригласить врача, который заменил командированного на станцию Прохоровка Луку Ивановича Посполитаки до окончания эпидемии. Так у нас появляется С.А.Белявский, который до этого возглавлял 4-й участок. Белявский возглавит наш 1-й участок до 1 декабря 1893 года, с 1 декабря участок перешёл в заведование В.М.Чистякова.

Подводя итог этому несчастливому 1893 году отмечу, что была эпидемия брюшного и сыпного тифа в Шаховской волости. Более других пострадали Правороть, Лучки, Шахово и Тетеревино. В Подолешенской волости отмечена одна Новосёловка. Холера началась внезапно в с.Лучки, заболели 15 человек, из них умерли 10. Вообще, в медицинских отчётах большое внимание уделено заразным болезням. В этом же году состоялся 5-й съезд земских врачей, на котором от Корочанского уезда выступил Белявский с докладом о ликвидации эпидемий в уезде.

В 1900 году уезд состоял также из 7 медицинских участков: Рындинский, Алексеевский, Пригородный, Стреличенский, Вознесенский, городской и межуездный губернский в сл.Радьковка. В это время в 1-й Рындинский участок входят Лесковская (К 1899 Шаховская волость была ликвидирована, часть её отошла к Лесковской волости, куда вошёл наш посёлок, часть – к Новооскочанской волости), части Подолешенской, Оскочанской и Новослободской волостей. Площадь участка около 550 кв.вёрст с 40 селениями, имеющими более 30000 жителей. Врачебный пункт находился в с.Рындинка Оскочанской волости в заведовании врача Алексея Григорьевича Пинеса, который проживал в селе Ржавец. В Рындинке проживали ротные фельдшеры Алексеев Фёдор Семёнович и Чернухин Даниил Иосифович, а также акушерка Голубева Наталья Григорьевна. В этот год из эпидемических болезней наиболее сильное развитие имела скарлатина – 1332 больных, из них умерло 132, т.е более 10%.

Кроме врачебных участков в уезде существовало 4 фельдшерских пункта – Зимовенка, Неклюдова, Яблоново и Подольхи. Штат медицинского персонала в каждом участке состоял из двух фельдшеров, в большинстве случаев ротных и акушерки-фельдшерицы. В это время заведующим самостоятельным фельдшерским пунктом в с.Подольхи был ротный фельдшер Маликов Филипп Леонтьевич. Пункт был упразднён в начале 1902 года. В 1901 году в Подольхах была эпидемия скарлатины, что сказалось на демографии и отмечена убыль населения. На 167 родившихся 227 умерших. В Подъяругах на 104 родившихся 126 умерло. В Щёлоково 63-77, Новосёловке 145-147, Косьминке 100-138.

Шаховская больница

До 1901 года было две больницы на весь уезд - одна в городе Короча, вторая в слободе Радьковка. Больничное лечение, безусловно, несравненно выше амбулаторного в качественном отношении: для бедного сельского населения с его невозможными условиями питания и помещений, больничная обстановка представляла необходимое условие успеха при лечении многих болезней. Отсутствие больниц в участках для многих больных являлась смертным приговором. Поэтому врачи на съездах и врачебных советах высказывались за возможно скорейшую постройку сельских больниц по участкам. В 1-м медицинском участке решено было построить больницу в с.Шахово на 10 коек. В 1901 году было отведено усадебное место и с 1 апреля 1902 года планировали приступить к постройке с окончанием строительства к 1 сентября 1903 года. Земскому собранию были предоставлены сметы на постройку лечебницы, дома врача при ней и надворных построек. Смета была заявлена первоначально на 6 тысяч рублей. Но ввиду того, что она была составлена гораздо раньше, а именно в 1898 году, цены на материалы изменились и были пересмотрены земским собранием. В результате, скорректированная смета составила 12300 рублей в ценах 1901 года. 18 марта 1902 года земская управа заключила договор с подрядчиком Т.В.Ермолаевым. Подрядчик обязался отстроить Шаховскую больницу, дом врача и надворные постройки за 1200 рублей, причём дополнительные надворные постройки обещал построить за 300 рублей. К строительству приступили 11 июля. Запоздание последовало вследствие несвоевременного поступления строительного материала, главным образом за недостатком кирпича. Первым объектом строительства стал дом врача, колодец, сарай, а потом здание больницы. Все постройки, согласно договора, должны были окончены не позже 15 августа 1903 года. Земская управа контролировала строительство и сообщала земскому собранию об объективных причинах, согласно которым подрядчик не успевает выполнить обязательства в срок. Заблаговременно была составлена смета на обустройство внутренних покоев больницы, приобретение белья, кухонной посуды и инвентаря.

Торжественное освящение больницы состоялось 1 июля 1904 года, но амбулаторных больных начали принимать на месяц раньше. Сразу удостоверились в востребованности этой больницы. Пока врач принимал амбулаторных больных в Рындинке, их количество редко превышало 1000 человек в месяц, а в Шахово уже в июне обратились 1906 больных, сделавших 2444 посещений. Это связано с более центральным расположением больницы на участке, в который входило 28 сёл. Участок обслуживал персонал, состоящий из 1 врача, 2 фельдшера, 1 акушерка, число прислуги, имеющей уход за больными – 2 и прочей прислуги – 3.

Прошло немного времени и назрела необходимость построить при больнице заразный барак. Барак на 6 коек в 1907 году был открыт. На содержание Шаховской лечебницы и заразного барака на 1908 год была утверждена земским собранием смета в размере 2950 рублей. Сюда вошли следующие статьи расходов: продовольствие больных и прислуги 1000 руб; отопление 27 печей по 40 руб на каждую – 1000 руб; освещение – 80 руб; стирка белья – 80 руб; ремонт и покупка госпитальных принадлежностей – 50 руб; церковные требы и погребение – 100 руб; хозяйственные расходы (ремонт белья, покраска мебели и пр.) – 75 руб; расход по содержанию здания в чистоте – 60 руб; канцелярские расходы – 25 руб; жалование сиделкам -200 руб, 1-й кухарке -80 руб и двум сторожам 160 руб; мелкие и непредвиденные расходы – 40 руб.

Княгиня Вера Константиновна Волконская живущая в селе Ржавец пожертвовала Шаховской больнице микроскоп с 3 окулярами, стоящий 100 рублей.

В отчете по Шаховской волости за 1924 год отмечено, что в 1915 году на краю села была построена больница уже на 30 коек, которая сгорела от поджога в 1922 году. Медучасток разместили в бывшем здании больничной бани, состоящей из пяти комнат. Заведующий – врач Ковалёв Александр Моисеевич, фельдшер Прядко Андрей Прохорович, акушерка Олейникова Вера Ивановна. Посещаемость в день 50-60 человек.

В 1904 году уезд состоял из 7 медицинских участков, но деление на участки и их названия отличались от ранее существующих: Шаховской, Алексеевский, Пригородный, Стреличенский, Зимовенский, Подолешенский, Межуездный Радьковский. Функционировали больницы Радьковская и с 1 июля Шаховская на 10 кроватей. Корочанскую городскую больницу с этого времени не включают в медицинские участки. Появляется Шаховской участок №1 вместо Рындинского и Подолешенский участок под номером 6.

С 1905 года добавился восьмой Неклюдовский участок.

Подолешенская больница

На заседании Корочанского врачебного совета в феврале 1902 года член совета К.А.Рапп поднял вопрос об учреждении при Подолешенской земской амбулатории до устройства сельской лечебницы (она ещё только планировалась), временного приёмного покоя из 2-3 коек. Рапп полагал, что Подолешенский волостной сход примет на себя половину расходов на устройство приёмного покоя. Представляя этот вопрос на решение земского собрания, уездная управа всё-таки попросила ассигновать 420 руб на учреждение приёмного покоя из двух коек, чтобы они функционировали в течение 6 летних месяцев.

Корочанское уездное земское собрание в 1903 году уполномочило управу с весны 1904 года приступить к устройству сельской лечебницы в с.Подольхи по проекту инженера Мюльгаупта, который представил новый план с добавлением кухни, прачечной и бани. В связи с увеличением количества зданий увеличилась стоимость лечебницы. К октябрю 1905 года оставались незначительные работы по штукатурке, окраске наружных стен бани прачечной, настилке полов, устройство ледника и погреба. Общая стоимость составила 20756 рублей. Заведование стройкой было поручено члену управы И.И.Мещерскому.

По окончании строительства была создана комиссия по приёмке здания. Члены комиссии М.С.Балабанов и А.С.Зозулин представили доклад Корочанскому уездному земскому собранию, где отметили, что лечебница вполне отвечает назревшей потребности населения во врачебной помощи. Больница при осмотре была заполнена больными. При этом необходимо ещё сделать ограду и колодец, а также в операционной переделать простую печь на изразцовую. Все печи сделаны корочанскими печниками. Они не прочны и не экономны. Поэтому впредь надо пользоваться услугами белгородских печников. К негативным моментам было отнесено устройство погреба под зданием – сырой, тёмный, не вентилируемый. А также не выстроена покойницкая, и ледник помещается на усадьбе при прежней амбулатории в 300-400 саженях. На содержание подолешенской больницы уходило 2355 руб в год. Однако этих средств не хватало и периодически появлялись доклады о нуждах участка, например, об увеличении ассигнования на разъезды младшего медицинского персонала или устройство сарая для необходимых хозяйственных запасов.

Многие врачи, особенно земские, в то время совмещали в своей практике несколько специальностей: были они терапевтами и хирургами, невропатологами и глазниками. Да иначе и быть не могло. Расстояния приходилось преодолевать огромные. Если учесть тогдашние дороги, виды транспорта, условия работы, культуру населения, то становится ясным, что врач того времени – это герой и великий труженик.

В 1906 году по Подолешенскому медицинскому участку числился 1 врач с окладом 1200 руб в год (Врач С.Шаталов), медицинский фельдшер – 420 руб/год, фельдшерица-акушерка – 500 руб/год. Работали они без выходных. Например, в январе 1907 года было обслужено 1321 больных. Наибольшее ежедневное число посещений – 122, число дней с приёмом свыше 40 человек – 21. Число всех амбулаторных посещений – 1828. Учитывая такую загруженность, уездная земская управа представила на благоусмотрение земского собрания протокол заседания врачебного совета о предоставлении земским врачам одного дня в неделю свободным от амбулаторного приёма. Что касается трудно-больных, то всякий врач принимает их во всякое время дня и ночи.

После революции заведующей медучастка в Подольхах была назначена врач Фокина. 2 сентября 1922 года состоялся медицинский съезд заведующих медучастками. На съезде Фокина в докладе отметила, что участку крайне необходим ремонт, совершенно отсутствует бельё и хозяйственный инвентарь.

В отчёте Корочанского врачебного совета в 1907 году отмечено что Корочанский уезд в медицинском отношении делится на 9 участков, из которых 8 содержатся за счёт уездного земства и один Радьковский за счёт губернского земства. В состав всех участков входит около 200 селений с количеством жителей около 145000. В с.Шахово 16 коек, в Подольхах 10 коек. Имеются лечебницы в общей сложности на 96 коек, при чём в это число входят 6 кроватей заразного барака открытого в 1907 году при Шаховской лечебнице. Каждый участок обслуживается одним врачом (кроме Радьковского, где имеются 2 врача), двумя фельдшерами и одной акушеркой или акушеркой-фельдшерицей. Кроме этого в больнице была прислуга - сиделка, 2 сторожа и кухарка. Сиделка получала 200 руб, кухарка и сторож по 80 руб.

1907-м годом я заканчиваю своё исследование. Здесь использовались материалы Заседаний Корочанского уездного земского собрания. Земское собрание рассматривало много вопросов, но не всегда в документах находишь подтверждение их выполнения. Например, в 1902 году прозвучало предложение об учреждении в посёлке при станции Прохоровка врачебного кабинета для наблюдения за доброкачественностью продаваемых продуктов и оказания жителям медицинской помощи. И хотя уездная управа поддержала это ходатайство, с которым выступил корочанский уездный исправник, продолжения до 1907 года не было. Губернское земское собрание ассигновало средства на открытие приютов-яслей. Должны были открыть в 1-м участке в Шахово или Лесках и в 6-м участке в Подольхах. Но продолжения также не было, потому что не подобрали подходящее здание. Я думаю, дальнейшие исследования прольют свет и на эти вопросы.

Каталог "Предметы столовых сервизов из фарфора военных и гражданских организаций Третьего Рейха"

Март 1943 года. Завершилась зимняя кампания, в ходе которой стала очевидной стремительная потеря германскими войсками своего потенциала. Линия фронта стабилизировалась. Однако противник всё ещё был силён и обладал значительными экономическими, материально-техническими и людскими ресурсами. Находясь в составе 31-й Армии, 42 гвардейская стрелковая дивизия (гв. сд), участвовала в завершении разгрома вражеских сил ржевско-вяземского плацдарма. В апреле дивизия была выведена в тыл для пополнения и отдыха и к концу месяца переподчинена Степному фронту. На Курском выступе предстояла судьбоносная битва, которая решит окончательный вопрос о переходе стратегической инициативы к Красной Армии.

К 20 мая, дивизия передислоцируется в Чернянский район, тогда ещё Воронежской, а ныне Белгородской, области. Подразделения дивизии сосредоточились в районе населённых пунктов: Орлик, Старо-Хмелевое, Ольшанка [1]. С самого начала формирования дивизии её возглавлял опытный комдив - гвардии генерал-майор Бобров Фёдор Александрович [2]. До первых чисел июля бойцы дивизии проводили активную боевую подготовку и занимались укреплением оборонительного рубежа в районе сёл Богословка, Хворостянка, Волково и Тиньковка. С началом Курской кампании, на южном фасе дуги, немецкому 2 танковому корпусу СС удалось прорваться к последней фронтовой линии обороны – третьей, что создавало серьёзную угрозу разгрома значительных сил Воронежского фронта. В сложившейся ситуации, Ставкой было принято решение предоставить Ватутину Н.Ф. часть резервных сил из состава Степного фронта. 9 июля 42 гв. сд перешла в подчинение 5 гвардейской армии Жадова А.С. и начала выдвижение на позиции, достигнув к 11 июля район Журавка – Свино-Погореловка [3]. В ночь, с 11 на 12 июля, 44 гв. разведывательная рота 42 гв. сд, совместно с разведгруппами уже активно обороняющихся 97 и 95 стрелковых дивизий 5 гв. А, провела разведку местности для определения наступательных позиций [4]. Утром, 12 июля, командование Воронежского фронта планировало масштабное контрнаступление с целью разгрома противника. Те же цели преследовало и немецкое командование.

К 5 часам утра, подразделения дивизии заняли позиции для наступления,

Имея [5]:

|

Боевой состав 42 гв. сд |

Количество |

|

Личный состав |

4039 чел. |

|

Винтовки |

4370 шт. |

|

Автоматы |

2253 шт. |

|

РПД |

451 шт. |

|

Станковые пулемёты |

159 шт. |

|

ПТР |

173 шт. |

|

45-мм орудия |

35 ед. |

|

50-мм орудия |

40 ед. |

|

76-мм орудия |

11 ед. |

|

82-мм миномёты |

70 ед. |

|

120-мм орудия |

22 ед. |

132 стрелковый полк (сп) сосредоточился в резерве в районе Верхней Ольшанки. 127 сп развернулся на северной окраине Прелестного, а 136 сп на южных скатах высоты 252,4. 42 гв. сд противостояла отборная дивизия СС «Адольф Гитлер», в свою очередь имевшая соседями на своих левом фланге – дивизию СС «Мёртвая голова», на правом – 11-ю танковую дивизию 48 тк Вермахта. Дивизия СС «Адольф Гитлер», в свою очередь, на начало сражения располагала: до 100 танков, полком артиллерии, батальоном пехоты. Левым флангом дивизия Боброва активно взаимодействовала с 18 танковым корпусом (тк) 5 гв. ТА, правый фланг поддерживала 95 гв. сд [6]. В 8:30 по сигналу, после проведённой артподготовки, началось общее наступление, в котором дивизией были заняты населённые пункты: Прелестное, Михайловка, Андреевка, а также совхоз Октябрьский. Командир отделения 4-й стрелковой роты 136 сп гвардии младший сержант Чегоренко Иван Павлович одним из первых пошёл в атаку на опорный пункт противника, уничтожив в районе совхоза Октябрьский 8 немцев. В течение дня, немецкие подразделения вели ожесточённые бои, стремясь вернуть утраченные позиции. На участке действия дивизии было задействовано до 80 танков и батальона пехоты противника, прикрываемые с воздуха бомбардировщиками [7].

13 и 14 июля 127 и 136 сп имели задачу закрепиться на достигнутом рубеже, приводить личный состав и материальную часть в порядок, вести наблюдение и боевую разведку. Кроме того, командиром взвода ПТР 127 сп гвардии младшим лейтенантом Ермиловым Михаилом Васильевичем 13 июля в районе деревни Петровка собственноручно из противотанкового ружья был сбит немецкий бомбардировщик «Henschel», пикировавший над боевыми порядками дивизии, за что 8 августа 1943 года был награждён Орденом Отечественной войны II степени. Помощники наводчиков ружья роты ПТР 136 сп гвардии красноармейцы Милушкин Николай Михайлович и Пивнев Василий Васильевич в районе совхоза Октябрьский выдвинулись на 100 метров вперёд своих соединений и уничтожили по одному станковому пулемёту с расчётом противника, обеспечив успешное продвижение полка [8]. Противник так же вёл активный артиллерийский, миномётный и пулемётный огонь из района церкви села Васильевка – района совхоза Комсомолец. Тем же временем, 132 сп, совместно с 29 тбр выбил противника из хутора Полежаев. При этом отличился командир отдельного сапёрного взвода гвардии младший сержант Мануков Николай Егорович. Отделение под его руководством на протяжение всего оборонительного этапа на южном фасе Курской дуги отлично справлялось с разминированием дорог и минных полей, благодаря чему за всё время наступления, среди подразделения не было не единого случая подрыва бойцов на минах, расставленных противником [9]. По направлению совхоза Комсомолец, с 16:00 до 20:00, противник проводил активно разведку боем мелкими группами пехоты при поддержке 10 танков [10]. За два дня боя: 12 и 13 июля, потери дивизии составили 188 человек убитыми и 543 ранеными, кроме того противнику удалось уничтожить две 76-мм пушки, 3 автомашины, 5 лошадей, разбить полевую кухню и ещё было выведено из строя две 76-мм пушки, две автомашины, один 82-мм миномёт, два ПТР, два станковых пулемёта и ранено две лошади. При этом по данным штаба дивизии 42 гв. сд, противник за этот же период потерял до 820 солдат и офицеров, было сбито два самолёта, подбито 23 танка. 14 июля, в течение дня, части дивизии активных боевых действий не принимали и закреплялись на занятом рубеже. Лишь к исходу 14-го июля противник предпринял попытку атаковать подразделения 136 сп, но атаки были отбиты, в ходе чего немцы потеряли до 220 человек, 5 танков, 5 миномётов и вдобавок были взяты пленные. В тоже время, напряжённые бои в районе Виноградовка – Правороть с подразделениями дивизии СС «Райх» вёл 2 тк. Создавалась угроза прорыва противником обороны Красной Армии на данном участке фронта. В ночь с 14-го на 15-е июля 42 гвардейская дивизия вошла в подчинение 5 гв. ТА и заняла круговую оборону на рубеже Прохоровка – Лутово – Ямки – Грушки, оказывая поддержку танкистам 2 тк. Подразделениям дивизии предстояло противостоять танкистам дивизии «Райх», имевших на утро 15-го июля до 115 боеспособных танков и самоходок, а также 167 пехотную дивизию немцев. Кроме того на соединение с дивизией «Райх» спешил 3 тк, опасаясь в ночи инцидента столкновения со своими же частями, идущими на соединение, немцы активных действий не предпринимали, что позволило 42 гв. сд к утру закрепиться на заданном рубеже. В добавок из-за прошедшего дождя темп атаки упал, а танки, поскольку дорогу развезло, буксовали [12].

15 июля в 11:00 неприятель с высоты 242,1 и оврага южнее отметки 204,1 силою до 2-х рот пехоты при поддержке 11 танков предпринял наступление на левый фланг 132 сп, оборонявшего Правороть, однако в ходе 40 минутного ожесточённого боя был отброшен, потеряв при этом до 40 человек и 5 танков. После неудачной атаки, с 12 до 13 часов, противник открыл артиллерийско-миномётный огонь из направлений: Сторожевое – Виноградовка, а в 15:30 был совершён налёт вражеской авиации, силами до 60 самолётов, бомбивших передний край обороны дивизии. Потери дивизии за сутки боёв составили 5 человек убитыми и 21 – ранеными. В течении ночи соприкосновений с противником не было, авиация немцев производила разведывательные полёты и редкие артобстрелы велись со стороны Виноградовки и Сторожевого. В течении дня, 16 июля, части дивизии укрепляли оборонительную полосу, создавая инженерные сооружения и противотанковые препятствия, минировались танкоопасные направления и велось наблюдение за противником. В ходе разведки было обнаружено, что в Виноградовке было сосредоточено до 50 танков, колонна техники и подразделений начала выдвижение из населённых пунктов Сторожевое, Ивановка, Мало Яблоново по направлению в Беленихино, оставляя отряды прикрытия [13].

Прохоровское сражение было выиграно Красной Армией, лишив противника окончательно наступательной инициативы и вынудив его перейти в оборону. В противостоянии 42 гв. сд с отборными частями СС «Адольф Гитлер» и «Райх», бойцы дивизии проявили себя опытными, готовыми к выполнению боевых задач бойцами. Наиболее тяжёлые потери дивизия понесла в первые дни своего участия в Прохоровской битве: 12-13 июля, нанеся при этом противнику гораздо больший урон, что говорит о достаточно высокой эффективности и результативности дивизии. С переброской дивизии в район Грушки – Правороть, дивизия выполнила свою роль в сдерживании последнего отчаянного рывка гитлеровцев на станцию Прохоровка, понеся при этом минимальные потери. Анализируя действия и результативность 42 гв. сд стоит учитывать, конечно же, и тот фактор, что ожесточённые бои с неприятелем, измотавшем его основные силы, ранее и активнее всего вели 2 тк, 183 и 95 гв. сд, 9 гв. вдд и другие части и соединения. Тем не менее, в пик сражения, которым стало 12 июля, 42 гв. сд значительно усилила и поддержала порядком измотанные боями, уже сражающиеся части и успешно взаимодействовала со свежими танковыми силами 5 гв. ТА, последовательно освобождая населённые пункты Прохоровского района и громя неприятеля [14].

С 10 по 17 июля 1943 года, в ходе оборонительной операции советских войск на южном фасе Курской дуги, на Прохоровской земле велись ожесточённые бои. 12 июля состоялось грандиозное встречное танковое сражение, в котором отличились танкисты 5-ой гвардейской танковой армии, противостоявшие немецким танковым дивизиям СС «Райх» и «Мёртвая голова». На момент танкового сражения, 5-я гв. ТА включала в себя 18 и 29 тк, 5 гв. Зимовниковский механизированный корпус и другие общевойсковые соединения, а также временно переподчинённые ей 2-й и 2-й гвардейский танковые корпуса. Бои под Прохоровкой носили ожесточённый характер: из имевшихся у 5 гв. ТА на утро 12 июля порядка 800 танков и самоходных установок, к 17 июля осталось около 450 боевых машин.

17 июля 29 тк перешёл в наступление и овладел совхозом Комсомолец, высотой 241,6, Сторожевым и лесом севернее [1]. 18 тк продолжал держать оборону. 2 тк, взаимодействуя с 29 тк, овладел Сторожевым и вышел к окраинам Виноградовки. К концу дня, стало известно, что противник начал отвод своих войск в направлении Белгород – Томаровка. На следующий день 5 гв. ТА вела общее наступление по направлению Беленихино – Лучки и овладели населёнными пунктами Виноградовка, Ивановка, Ясная Поляна. 19-го июля, оставив на достигнутых рубежах по одной танковой бригаде от корпуса, танковая армия вывелась на новые районы для восстановления материальной части [2]. 18 и 29 тк сосредоточились в освобождённом, 5 гв. А Жадова, Грязное для дальнейшего совместного взаимодействия с её частями [3]. 20-го числа 29 тк вёл активные боевые действия в районе Гремучий – Сырцево, 18 тк на подступах к Яковлево, 2 тк и 2 гв. Ттк в районе Лучки – Тетеревино [4]. К 24 июля 5 гв. ТА достигла рубежей, занимаемых Красной Армией перед началом Курской кампании. Двумя днями ранее, 2 гв. Ттк, передав танки 2 тк вышел из состава Армии, выведен в Резерв ставки ВГК на доукомплектование в район Наро-Фоминска [5]. К 20 августа 1943 г. корпус был передислоцирован в район Спас-Деменска где вошел в оперативное подчинение 21-й армии Западного фронта [6]. С завершением оборонительного этапа на южном фасе Курской дуги, 5 гв. А из состава армии Ротмистрова, также был переподчинён 2 тк, однако практически сразу перешёл в подчинение 40 Армии [7].

3 августа 1943 года на южном фасе Курской дуги начинается контрнаступление Красной Армии на Белгородско-Харьковскую группировку противника. Данная операция поучила кодовое наименование «Полководец Румянцев». Утром, после усиленной артиллерийской и авиационной подготовки, 5 гв. ТА перешла в наступление. 18 тк, находившийся в первом эшелоне армии прорвал 10-ти км линию обороны немцев по фронту и к 14 часам перерезал железную дорогу и шоссе Белгород – Томаровка. Всего за сутки боёв, танковая армия продвинулась до 40 км и вышла к Орловке, взяв под контроль шоссе Белгород – Золочёв [8]. 5 августа Белгород был освобождён и 5 гв. ТА, перейдя Уды, устремилась в район Золочёва. 9 августа 5 гв. ТА вышла из подчинения Воронежского фронта и перешла в состав Степного фронта Конева [9]. К 12 августа, в район Богодухова, Вермахт перебросил вновь пополненные танковые дивизии СС «Райх» и «Мёртвая голова», стремясь окружить и уничтожить наступающую Харьковскую группировку советских войск [10]. На усиление обороняющейся 1 ТА, Ротмистров бросил южнее Богодухова 29 тк и 181 тбр 18 тк, стремясь не допустить прорыва неприятеля в тыл войск. 170-я и 110-я тбр заняли Дергачи. С 12 по 17 августа, 18 и 29 тк отражали ожесточённые попытки врага прорваться под Богодуховыми нанеся противнику ряд поражений, фланговым ударом нанесла удар, оборонявшимся под Харьковым немецким частям. 23 августа Харьков был освобождён. Операция на Курской дуге завершилась. 8 сентября 1943 года 5 гв. ТА была выведена в резерв фронта и отправлена на доукомплектование в район Дергачи, Пресечная, Подворки [11].

Ставка последовательно и стремительно начала реализовывать стратегические наступательные операции, очищая территорию Советского Союза от оккупантов, за которыми последовали известные в историографии т.н. «10 Сталинских ударов». Непосредственное участие в этих операциях предстояло и тем танковым корпусам и соединениям, которые громили неприятеля на Прохоровской земле.

Ещё в разгар окружения Харьковской группировки противника, войсками Западного и левого крыла Калининского фронтов, 7 августа началась Смоленская стратегическая наступательная операция, известная под кодовым названием «Полководец Суворов». Активное участие в данной операции принимал и 2 гвардейский Тацинский танковый корпус. С 28 августа по 6 сентября 1943 года в составе операции «Суворов» проходила Ельнинско-Дорогобужская операция. 2 гв. Ттк 30 августа подключился к штурму Ельни и совместно с общевойсковыми частями освободил город и продолжил движение на Дорогобуж, также участвуя в его освобождении. После перегруппировки сил фронтов, Тацинский корпус был задействован в следующем этапе операции «Суворов» - Смоленско-Рославльской операции, длившейся с 15 сентября по 2 октября 1943 года. Корпус активно участвовал в боях за Смоленск и Рославль и совершил бросок к Орше и Могилёву, где также участвовал в ожесточённых осенне-зимних боях. С мая 1944 г., после двухмесячного пребывания в резерве, до конца войны действовал в составе 3-го Белорусского фронта, участвуя в операции «Багратион». Указом Президиума ВС СССР от 23.07.1944, корпус был награждён Орденом Красного Знамени за овладение столицей Советской Белоруссии городом Минск. Указом Президиума ВС СССР от 19.02.1945, корпус также был награждён Орденом Суворова II степени за овладение городами Тапиау, Алленбург, Норденбург, Летцен [12].

С конца августа 1943 года, начинается Битва за Днепр, первым этапом которой стала Черниговско-Полтавская стратегическая операция, длившаяся с 26 августа по 30 сентября 1943 года. 2 танковый корпус в составе 40 Армии Воронежского Фронта принял участие в Сумско-Прилукской операции [13]. 8 сентября корпус вёл активные боевые действия по направлению на город Лубны, захватив населённый пункт Липовая Долина.

Приказом НКО № 284 от 19 сентября 1943 г., за активное участие в освобождении городов: Прилуки, Ромны, Припятин, Лубны, Ромодан, Миргород, Красноград и Павлоград - 2-й танковый корпус преобразован в 8-й гв. танковый корпус и временно переподчинён 19-й Армии до 1 ноября. Гвардейский корпус, после боёв на плацдарме в районе Великого Букрина, принял участие в сражениях западнее Киева. С 3 по 13 ноября, 8-й гв. тк участвовал в Киевской стратегической наступательной операции по освобождению Киева и Житомира. 23 ноября 1943 г. корпус выведен в резерв Ставки ВГК на доукомплектование и сосредоточился в районе Дарница (Киев). 10 - 14 мая 1944 г. корпус был передислоцирован в район ст. Киверцы где вошел в состав 2-й ТА 1-го Белорусского фронта, в составе которой вёл упорные наступательные бои в Польше. Указом Президиума ВС СССР от 09.08.1944 8-й гв. ТК был награждён Орденом Красного Знамени за овладение городом Люблин.

14 сентября 1944 года танкисты корпуса освободили предместье столицы Польши Варшавы – Прагу. За эти бои ряд подразделений корпуса получил почётное название – Пражские. С началом Восточно-Прусской стратегической наступательной операции, 12-15 января 1945 года, корпус совершил марш-бросок на новый плацдарм – западнее реки Нарев и 16 января вступил в бой в районе города Цеханув и далее на территорию Восточной Пруссии, участвуя в Млавско-Эльбинсгкой операции с целью отсечь группу армий «Центр» от остальной части вермахта и захватить Эльбинг. Участвуя в составе 2-го Белорусского фронта, корпус вышел на западный берег реки Висла и повёл наступление на север, в направлении военно-морской крепости Данциг. 30 марта Данциг был взят. 7 апреля 1945 года корпус выведен из боёв в резерв 2-го Белорусского фронта и сосредоточился в районе немецкого города Пренцлау, близ Штеттина, не принимая активного участия в Берлинской наступательной операции, где и встретил Победу.

С 26 сентября по 20 декабря 1943 года проходил второй этап Битвы за Днепр: Нижнеднепровская наступательная стратегическая операция. Проведя доукомплектацию частей и подразделений, 5 гв. ТА, с 7 октября выдвинулась в район 80 км юго-западнее Полтавы и готовилась принимать участие в Пятихатской и Знаменской операциях. 18 и 29 тк имели задачу в течении дня овладеть населённым пунктом Попельнастое и развивая дальнейшее наступление овладеть крупным промышленным центром Правобережной Украины – Кривым Рогом. С рассветом 16 октября начался штурм укреплённой полосы немцев. 5 гв. ТА, сломив оборону неприятеля, продвинулась вглубь на 12-15 км и 17 октября овладела райцентром Попельнастое, а 19 октября заняла Пятихатки [14].

Подтянув танковые дивизии в район Кривого Рога, противник намеревался крупным ударом взять в окружение и уничтожить Криворожскую группировку советских войск. Однако советским танкистам удалось удерживать прочную оборону. Бои за Кривой Рог стали затяжными и безуспешными для Красной Армии. Приказом Ставки, началась Знаменская операция, с переносом основного удара с Кривого Рога на Знаменку. 23 ноября, совершив 60-ти км марш, 18 тк нанёс внезапный удар по противнику севернее Александрии и развивая наступление к 1 декабря овладел населёнными пунктами: Косовка, Диковка, Дмитровка [15]. 9 декабря Знаменка была взята частями 5 гв. ТА и на следующий день, Приказом ВГК № 48, 18 и 29 тк получили почётное наименование: Знаменский.

5 января 1944 года в составе Днепровско-Карпатской стратегической наступательной операции началась Кировоградская фронтовая операция. Соединения 5-й гв. танковой армии, которым с ходу удалось преодолеть второй оборонительный рубеж противника по реке Аджамка, вышли в район Кировограда. К утру 8 января 1944 года Кировоград был очищен от вражеских войск. 15 января, Указом Президиума ВС СССР, 18 и 29 тк были награждены Орденом Красного Знамени.

24 января началась Корсунь-Шевченковская операция. 5 гв. ТА устремилась по направлению Оситняжка, Шпола и 26 января заняла Писаривку, имея задачей соединиться в Звенигородке с ударной танковой группой 1 Украинского фронта, наступающего с запада. 17 февраля неприятель подошёл к окраинам Джурженцев. Переброшенная 5 гв. ТА, совместно с частями 27 Армии в этом районе завершили разгром Корсунь-Шевченковской группировки противника. Однако южнее Звенигородки, неприятель продолжал упорное сопротивление, для ликвидации которого, 5 марта 1944 г. была начата Уманско-Ботошанская фронтовая наступательная операция. После прорыва обороны противника в районе Ольховца, 5 гв. ТА начала развивать наступление на Тальное. Нанеся немцам крупное поражение под Соколовочкой, 18 тк корпус уничтожил 27 танков «Пантера» и ещё захватил 4 исправных машины этого же типа. 7 марта танковая армия Ротмистрова окружила хорошо укреплённый пункт немцев в Тальном и разгромила отходящую колонну противника. 19 марта, Указом Президиума ВС СССР, 29 тк был награждён Орденом Суворова II степени, за освобождение города Умани. После 20-км марша, 31 марта армия вышла к реке Днестр. К 15 апреля 18 и 29 тк корпуса сосредоточились в районе Хырлэу в Румынии. 25 мая 1944 года приказом Ставки, 18 тк был выведен из состава 5 гв. ТА в резерв 2-го Украинского фронта и передислоцирован в район г. Яссы на доукомплектование до 18 августа 1944 года.

5 гв. ТА, в составе которой остался 29 тк, готовилась принимать участие в операции «Багратион». Белорусская наступательная операция «Багратион», проводившаяся 23 июня – 29 августа 1944 года, представляет собой одну из крупнейших военных операций за всю историю человечества, результатами которой стала ликвидация «белорусского балкона» крупных сил гитлеровцев. С середины июня 1944 года, 5-я гв. ТА была сосредоточена в Смоленской области, в районе Ярцево на доукомплектование и ремонт [16].

23 июня после мощной артиллерийской и авиационной подготовки войска 3-го Белорусского фронта приступили к выполнению операции. 5-я гв. ТА имела в наличии на ходу 534 танка и самоходных орудия и действовала в одноэшелонном построении: на правом фланге – 29-й тк, на левом – 3-й гв. тк. Во второй половине дня 26 июня, 5 гв. ТА смяла оборону противника на рубеже Горючка, Хадосы и вышла на оперативные просторы. Продвинувшись до 50 км, 5 гв. ТА вышла в тыл оршанской группировки противника и перерезала шоссейную и железную дорогу Москва – Минск. 2 гв. Ттк, сражавшийся ещё под Прохоровкой, также вышел на Минскую автомагистраль в 15 км от Орши. 27-28 июня, танковая армия Ротмистрова вела ожесточённые бои с 5-й танковой дивизией Вермахта. 3 гв. тк удалось сковать силы противника и, воспользовавшись этим, 29 тк 28 июня, продвинувшись на 20 км, вышел к Житькову, а затем овладел совхозом Веселово у реки Березина. В начале июля, армия овладела Борисовым, и началась усиленная переброска советских войск через Березину, создав огромную дугу у отступающей 4-й армии Вермахта. Минская группировка противника была окружена 1-м и 3-м Белорусскими фронтами. 3 июля к середине дня Минск был взят советскими войсками, тем самым окончательно замкнув кольцо окружения, а 5 гв. ТА повернула на север по направлению на Раков. 5 июля началась Вильнюсская фронтовая наступательная операция. Совершив 100-км маневр, к исходу 6 июля, 5 гв. ТА вышла на подступы к Вильнюсу.13 июля город был полностью освобождён. Указ Президиума ВС СССР от 25.07.1944 года, за освобождение города Вильнюс, 29 тк был награждён Орденом Ленина, а 3 гв. тк – Орденом Красного Знамени. С 28 июля 5 гв. ТА участвовала в Каунасской операции, а с 3 августа была переподчинена 1-му Прибалтийскому фронту. 8 августа 1944 года, Ротмистрова на посту командующего армией заменил генерал-лейтенант Соломатин М.Д. Участвуя в Млавско-Эльбинской операции 14-26 января 1945 года, 5 гв. ТА 17 января осуществила прорыв в полосе 48-й Армии и 19-го числа захватила Млавский укрепрайон, развивая наступление в направлении на Эльбинг, 25 января вышли к заливу Фришес-Хафф (Вислинский), перерезав основные коммуникации группы армий «Центр» [17]. Свой боевой путь 29 тк закончил на Одере и с 25 февраля 1945 г. был включен в резерв 3-го Белорусского фронта, где находился до конца войны. В начале апреля 1945 г. 5 гв. танковая армия вела бои по ликвидации остатков немецких войск в районе устья реки Висла, где и встретила День Победы и была награждена орденом Красного Знамени.

Выведенный из состава 5 гв. ТА в мае 1944 года, 18 тк, находясь в оперативном подчинении различных армий и фронтов, участвовал в Ясско-Кишинёвской, Дебреценской, Будапештской и Венской наступательных операциях.

18 тк 20 августа 1944 года, действуя в составе 53 Армии, обходя Яссы, двинулся по направлению к Хуши. Сломив сопротивление противника, 24 августа, корпус овладев населённым пунктом, и одной бригадой вышел к переправе через реку Прут, замкнув кольцо окружения противника. 27 августа корпус левым флангом достиг Галац и вышел к реке Серет. С 28 по 31 августа корпус вёл бои за город Бухарест, участвуя в его освобождении. 4 сентября корпус из Бухареста к 12 сентября прибыл в район 15 км западнее Девы. 20 сентября корпус вышел на рубеж Софрониа, Молнор и перерезал дороги, ведущие из города Арад. В ходе трёхдневных боёв город был взят и противник отошёл на Венгерскую границу.

Дебреценская и Будапештские операции по окружению будапештской группировки противника носили затяжной и ожесточённый характер, тем более что в венгерской столице у немцев была сосредоточена часть авиационной и танковой промышленности. 31 декабря корпус сосредоточился в районе Бичке, Мань, Жамбек, отражая попытки 4-го танкового корпуса СС, прорваться к окружённой под Будапештом группировке. 13 февраля 1945 года была уничтожен Будапештская группировка противника [18].

16 марта 1945 года началась Венская наступательная операция. 20 марта 18 тк в составе 27 Армии схода овладев переправами через канал Шарвиз у Сабат-Батьяна и после переправы главных сил продолжил наступление на Берхиду. 6 апреля, совершив своим ходом 400-км марш, корпус сосредоточился в Бадене, имея задачей уничтожение крупных сил противника в районе Берндорфа, где сосредоточились и их «старые знакомые»: танковые дивизии СС «Райх» и «Мёртвая голова». 8 апреля корпус взял Берндорф, а 10-го сосредоточился в районе Баумгартена. 15 апреля, 18 тк корпус овладел городом Санкт-Пёльтен. В дальнейшем корпус повернул на юг и 24 апреля захватил город Трайзен. 26 апреля корпус был награждён орденом Суворова II степени за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками приовладении городами Секешфехервар, Мор, Зирез, Веспрем, Эньинг. С 25 апреля по 8 мая корпус находился на доукомплектовании в районе Бохаймкирхе, Фурт, Тотценбах. 8 мая корпус громил отступающего противника в западном направлении и на рассвете 9 мая вошёл в соприкосновение с частями американской армии, наступавшей из Линца. 17 мая 1945 года корпус награждён орденом Кутузова II степени за взятие Вены.

Таким образом, совместно громившие под Прохоровкой фашистские войска, 18, 29, 2 и 2 гвардейский танковые корпуса, завершили свой славный боевой путь на широких просторах Европы: в Прибалтике, Померании и Австрии.