80 лет назад, в марте 1942 года легкий танк Т-70 поступил на вооружение Красной армии. «Семидесятки» наряду с Т-34 состояли на вооружении танковых частей смешанного состава. В период Великой Отечественной войны этот легкий танк применялся в Сталинградской битве, в общем зимнем контрнаступлении, в боях под Харьковом и многих других. «Звездным часом» Т-70 стала Курская битва летом 1943 г [1].

Прежде чем перейти к оценке непосредственного участия танка Т-70 в Прохоровском сражении, кратко остановимся на истории его создания и особенностях конструкции. Вооружение, бронирование и состав экипажа - все эти факторы играют ключевую роль в раскрытии специфики эффективного применения «Семидесяток». Однако, в данной статье не ставятся задачи скрупулезного обзора устройства данного танка, рассмотрения предпосылок создания и всех этапов налаживания производства Т-70 на заводах, а так же трудностей в переходе этих предприятий на военное производство. Целью данной работы является рассмотрение применения в Прохоровском сражении легкого танка Т-70, особенностей его участия в боях, на примере действий в с составе частей 5 гвардейской танковой армии с 10 по 16 июля 1943 года.

История создания

Еще накануне Великой Отечественной войны было принято решение в срочном порядке наладить на автозаводах массовое производство легких танков, так как в них применялись освоенные промышленностью автомобильные агрегаты, а их конструкции требовали более низкой трудоемкости и менее дефицитного бронелиста. В результате развернувшихся работ в течении войны на вооружение Красной армии появилась целая серия быстрых и легких танков, автором которых стал известный конструктор Николай Астров [2].

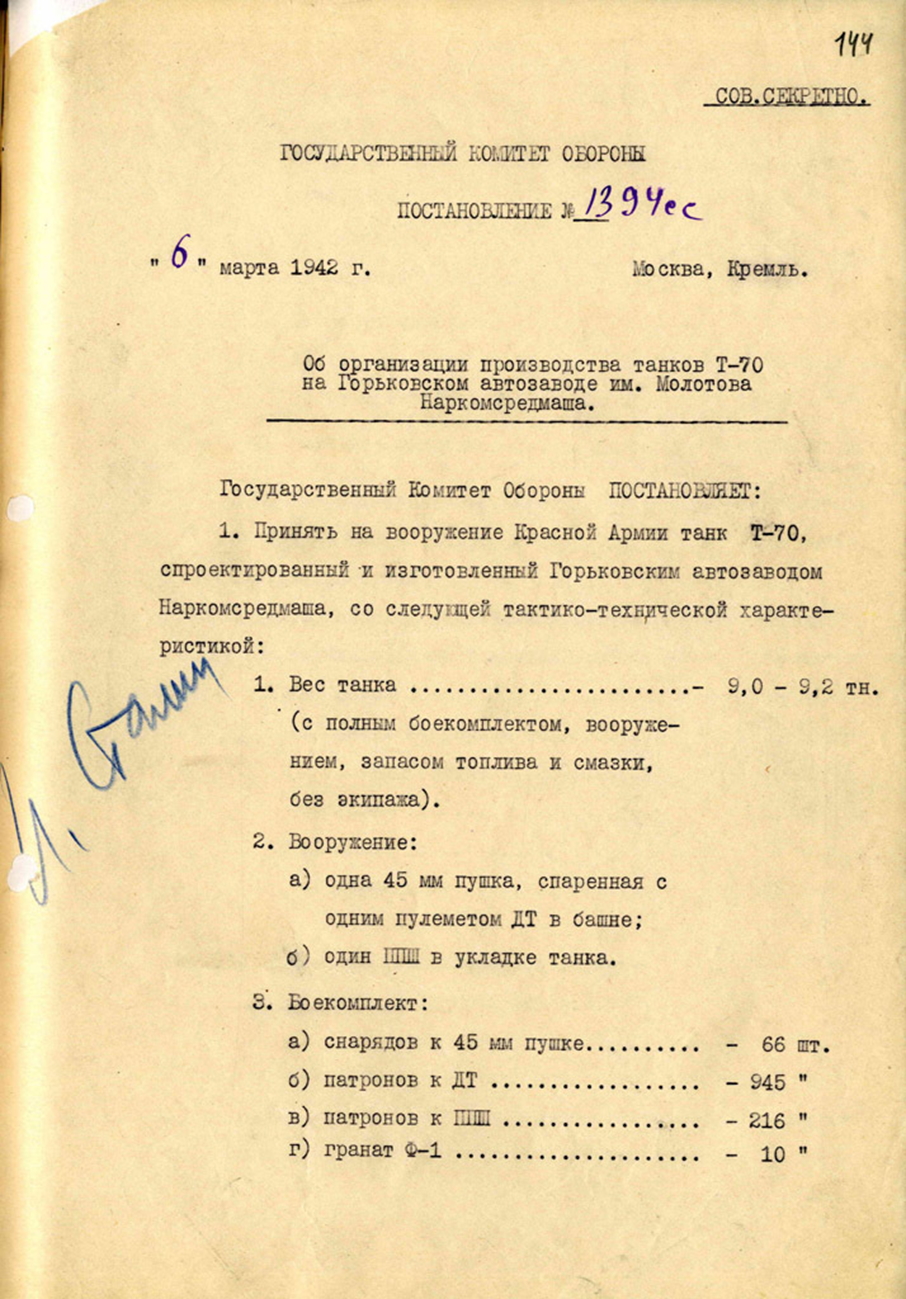

6 марта 1942 года вышло постановления Государственного комитета обороны (ГКО) № 1394сс "Об организации производства танков Т-70 на Горьковском автозаводе имени Молотова Наркомсредмаша". (Прил. 1). Оно также говорило о принятии на вооружение Красной армии этой боевой машины, спроектированной и изготовленной на предприятии в Горьком (ныне Нижний Новгород). 9 марта 1942 г. последовало постановление ГКО № 1417сс "Об организации производства танков Т-70 на заводах №37 [3] и 38 Наркомтакопрома" [4]. (Прил. 2).

Производство Т-70 продолжалось до октября 1943 г., и всего было выпущено около 8,2 тыс. машин [5]. Танк Т-70 стал одним из самых массовых легких танков времен Второй мировой войны.

Немаловажным фактором в таком количестве его производства стала стоимость изготовления. В массовой серии (весной 1943 года) танк Т-70 без вооружения и оптики стоил порядка 61–64 тыс. рублей, вооружение и оптика добавляли к его цене еще 7,7 тыс. рублей. Для сравнения, Т-34 разных заводов стоил в тот же период 135–171 тыс. рублей [6].

Конструкция легкого танка Т-70

Корпус Т-70 - сварной из катаных броневых листов. Башня сварная граненая, на ее крыше установлена не вращающаяся цилиндрическая башенка со смотровыми щелями. В ней размещены пушка и спаренный пулемет [7]. Дальность стрельбы прямой наводкой составляла 3600 м, максимальная - 4800 м. Боекомплект пушки состоял из 90 выстрелов (на машинах первого выпуска - 70 выстрелов) [8]. Основным вооружением Т-70 являлась нарезная полуавтоматическая 45-мм танковая пушка обр. 1932/38 гг. (20-К или 20К).

По сравнению с Т-60 бронирование и вооружение у Т-70 усилились, а мощность силовой установки увеличилась за счет использования двух спаренных моторов. На него установили новый силовой агрегат ГАЗ-203, состоявший из пары последовательно соединенных автомобильных двигателей ГАЗ-70 [9]. В экипаж Т-70 входили два человека: командир танка и механик-водитель. Место механика-водителя располагалось в передней части корпуса [10].

Командир танка располагался в башне, и в бою руководил действиями механика-водителя, осуществлял наблюдение за местностью через оптические приборы в башне, заряжал орудие и вел из него и спаренного пулемета огонь по противнику, т.е., помимо своих прямых обязанностей выполнял функции наводчика и заряжающего. Это чрезвычайно затрудняло управление танком и снижало эффективность его применения [11].

Количественный состав танков Т-70 в 5-й гв. ТА

Апогеем боевого применения «семидесятки» стала Курская битва. Лёгкие танки летом 1943 года составляли немалую долю в численности соединений Красной армии. Так, из 177 танков 18-го танкового корпуса (тк) 35,5% составляли Т-70, остальные - Т-34 и почти два десятка Мк-IV «Черчилль». В 29-м тк Т-70 было даже больше — 38,8% [12].

Легкие танки Т-70 составляли почти треть всех машин [13]. Это отчетливо прослеживается в документах. Приведем данные по количеству танков Т-70 из сведений о состоянии материальной части и обеспеченности 5-й гвардейской танковой армии на 17.00 11 июля 1943 года [14].

|

|

29 тк |

18 тк |

2 тк |

2 гв. Ттк |

5 гв. Змк |

армейские части |

Всего |

|

В строю |

81 |

58 |

46 |

52 |

56 |

8 |

301 |

|

В пути |

4 |

5 |

- |

- |

4 |

1 |

14 |

|

В ремонте |

- |

- |

2 |

- |

- |

1 |

3 |

Помимо этих данных не редко в работах по Курской битве приводятся и другое количество, а именно - 264 легких танков Т-70 накануне 12 июля в составе 5-й гв. ТА [15].

12 июля 1943 года на главном направлении наступления 5-й гв. ТА действовал 29-й танковый корпус. В его составе имелось 85 легких танков Т-70 - из них участвовало в бою - 70. В первом эшелоне боевого порядка корпуса наступала 32-я танковая бригада. За ней наступали 31-я и 25-я танковые бригады и 53-я мотострелковая бригада с 271-м минометным полком. Потери за день боев в 31 танковой бригаде составили в том числе 20 - Т-70.

В наступавшей на левом фланге 29-го тк 25-й танковой бригаде также имелась танковая колонна, построенная на средства колхозников Тульской области "Тульский колхозник". В ее составе имелись 21 танк Т-70 производства (ГАЗ) [16].

Значительно разнятся данные по количеству потерь танков Т-70 за один день боев 12 июля, это зависит от времени составления отчетов, учитывались или нет безвозвратные потери, а так же куда в подсчетах относили машины в скором времени вернувшиеся в строй после ремонта. Так в «Докладе офицера Генерального штаба Красной Армии о боевых действиях 5-й гв. ТА с 7 по 24 июля 1943 г.» [17] от 1 августа 1943 г. - находим следующие данные о потерях этого типа легких танков: в 18 тк - 11, в 29 тк - 38, у 2 гв Ттк потери составили 8 танков. По документам частей потери отличаются, так в 29 тк потери составили 35 - Т-70, безвозвратные потери 28 танков, в 18 тк - 15 танков, во 2 тк один Т-70, два в 5 гв Змк, а у 2 гв Ттк – 14 [18].

Известны и другие данные о потерях 5 гв. ТА за 12 июля, так же базирующиеся на архивных документах. В них приводятся следующие данные по потерям танков Т-70: сгорело - 50, подбито - 39. Итого общее число составляло 89 танков. Сюда отнесены в том числе 4 - Т-70 из 25 тбр вышедшие из строя на поле боя 12.7.43 г. по техническим причинам и 2 танка из состава 5 гв. Змк подорвавшиеся на минных полях в ходе марша того же дня. Как бы то ни было, исходя из числа легких танков Т-70 на вечер 11 июля, потери за день боев не превысили трети имевшихся машин [19, 20].

В ходе боя 12 июля в 29 тк из участвовавших в атаке Т-34 вышло из строя 78%, а у Т-70 только 50%, при этом более 60% потерянных тридцатьчетверок не подлежали восстановлению, а у семидесятки этот показатель составлял 40%. В заключении рассмотрения данного вопроса, приведем данные из сведений о наличии и потерях материальной части 29 тк за период боев с 12 по 16.7.43 г.: наличие боевых машин Т-70 - 52, из них на ходу - 47, будет восстановлено к 6.00. 17.7.43 г. - 3, безвозвратные потери (сожжено) - 31танк [21].

Во встречном танковом бою Т-70 поражался без проблем, но интересным является тот факт, что процент безвозвратных потерь у бензиновых «семидесяток» оказался ниже, чем у дизельных и лучше бронированных «тридцатьчетвёрок».

Одна из причин такого соотношения потерь легких и средних танков советского производства отмечалась в отчете «Поражаемость танков в Великой Отечественной войне», составленном осенью 1945 года: «Случаев полного разрушения танков Т-70 и других легких танков от взрыва снарядов боекомплекта в ходе войны не наблюдалось. Проведенными испытаниями установлено, что боекомплект 45-мм снарядов не детонирует» [22].

Танки Т-70 в Прохоровском сражении 12-16 июля

12 июля 1943 г. после 15-минутного артиллерийского налета и ударов авиации 5-я гв. ТА с приданными двумя танковыми корпусами (2-м и 2-м гвардейским Тацинским) нанесла удар в общем направлении на Яковлево. Одновременно в наступление перешли и соединения 2-го немецкого танкового корпуса СС [23].

Описание событий 12 июля сохранились в воспоминаниях генерал-лейтенанта П.А. Ротмистрова, командующего 5-й гв. танковой армией: «Через несколько минут танки первого эшелона наших 29-го и 18-го корпусов, стреляя на ходу, лобовым ударом врезались в боевые порядки немецко-фашистских войск, стремительной сквозной атакой буквально пронзив боевой порядок противника. Гитлеровцы, очевидно, не ожидали встретить такую большую массу наших боевых машин и такую решительную их атаку. Управление в передовых частях и подразделениях врага было явно нарушено. Его «тигры» и «пантеры», лишенные в ближнем бою своего огневого преимущества, которым они в начале наступления пользовались в столкновении с другими нашими танковыми соединениями, теперь успешно поражались советскими танками Т-34 и даже Т-70 с коротких дистанций. Поле сражения клубилось дымом и пылью, земля содрогалась от мощных взрывов. Танки наскакивали друг на друга и, сцепившись, уже не могли разойтись, бились насмерть, пока один из них не вспыхивал факелом или не останавливался с перебитыми гусеницами. Но и подбитые танки, если у них не выходило из строя вооружение, продолжали вести огонь» [24].

Интересно взглянуть на события того же дня, 12 июля 1943 г., но уже с точки зрения танкистов. Приведем фрагмент воспоминаний командира взвода танков Т-70 из 31 тбр лейтенанта Александра Феня: «В боях на Курской дуге наши танковые бригады нередко действовали следующим образом. В первом эшелоне наступали танки Т-34, способные бороться со средними и тяжёлыми танками врага. ... Под прикрытием их прицельного огня в бой вступали вторые и третьи боевые линии наших танков. Ведя стрельбу на ходу, они продвигались вперёд на расстояние огневого выстрела бьющих с места танков, а потом в месте с ними делали решающий бросок в перёд. И так делалось не один раз, в зависимости от сложившейся ситуации.

Когда началось это тяжёлое сражение под Прохоровкой, я, лейтенант Фень, командовал танковым взводом лёгких двухместных танков Т-70 в 31-й танковой бригаде. Наш танковый батальон, укомплектованный этими лёгкими машинами, наступал в третьей линии. А впереди – 32-я бригада, полностью укомплектованная танками Т-34. Они врезались в боевые порядки наступавших немецких танков, били их из пушек, а многие и шли на таран. ...

Наступали мы на своих лёгких танках в 100-200 м от «тридцатьчетвёрок». Продвижение вперёд было медленным, часто останавливались, отражая контратаки противника. Вскоре и к нам стали пробиваться немецкие танки. Несмотря на малый калибр пушки Т-70 (всего 45 мм) да ещё и с близкой дистанции, от её бронебойного снаряда немецкие самоходки горели хорошо. Только разобраться в бою где свой, а где враг стало сложнее. Особенно, когда наши и немецкие машины смешались во встречном бою. ... Чтобы выжить самому, я маскировал наш Т-70 под «горящий» танк путём установки на броню дымовых шашек. Когда стрелял с места, то выбрасывал вперёд танка дымовую гранату [25]. Благодаря всему этому в бою 12 июля 1943 года мне удалось уничтожить 3 немецкие машины, а свою сохранить.

...К вечеру 12 июля накал боя стал утихать и у нас. Трудно представить какое угнетённое состояние охватило нас, молодых танкистов. Потери большие, а успеха в продвижении, как мы считали, не было. В начале дня наш батальон был укомплектован танками Т-70 сверх штата. Вместо 31-го танка было 39, а к вечеру осталось всего 15! ... Но вечером по всем радиосетям передали обращение к нам командующего 5-й гвардейской танковой армии П.А. Ротмистрова. Он сказал: «Танкисты! Вы совершили настоящее чудо. Вы остановили немецкого зверя!» Услышав такое, нам стало легче, и мы ещё с большим энтузиазмом стали готовиться к завтрашнему бою.

В течении ночи вырыли окопы для танков, пополнились боеприпасами и горючим. С утра мы были вновь готовы наступать или отражать атаку врага» [26].

В наградных документах приводятся подробные описания подвигов танкистов, воевавших в июле на Прохоровской земле на танках Т-70. Если исходить из общего числа «семидесяток» на вечер 11 июля - чуть более 300 боеспособных танков, то это означает, что примерное количество танкистов этого двухместного танка составит около 600 человек. Проанализировав 60 наградных документов танкистов, сражавшихся на этих легких танках, мы можем воссоздать объективную картину их непосредственного применения в бою, т.е. для выполнения каких задач Т-70 были предназначены, против какой техники противника чаще применялись и какой была их эффективность на поле сражения.

Начнем с кратких статистических данных. Национальный состав: русские (42), украинцы (11), евреи (2), удмурты (1), армяне (1), чуваши (1), кабардинцы (1). Возраст танкистов от 19 до 37 лет, большинство были очень молоды - 19-20 лет. По должности деление оказалось практически поровну 31 командир и 29 механиков-водителей. В числе 60 награжденных - 5 экипажей. Удалось найти фотографии только 18 из 60 танкистов.

Что касается награждений, то самой распространенной была медаль "За отвагу" (40), а из орденов - Орден Красной Звезды (13), трое удостоены Орденом Отечественной войны II степени, двое Орденом Отечественной войны I степени, один танкист - Орденом Александра Невского. Орденами, чаще всего, награждали командиров танка, из 19 орденов лишь три у механиков-водителей. Достаточно редко, за рассматриваемый период, встречаються награждения орденом и медалью. Так например, за период Прохоровского сражения Трефилов А.С. был награжден Орденом Красной Звезды и медалью "За отвагу". Из наградного листа к медали "За отвагу": «Действуя в составе экипажа за период боевых действий с 12 по 22 июля 1943 г. уничтожил 3 автомашины, две повозки с военными грузами и до 20 немецких солдат и офицеров». Из наградного листа к Ордену Красной Звезды: «В бою за х. Ново Хмелевой Прохоровского р-на 12-14 июля 1943 г., действовал смело, мужественно. Когда был тяжело ранен командир танка он вынес его на себе с поля боя и отправил в тыл. Помогал в бою в управлении подразделениями. Под градом снарядов и пуль противника передавал приказания на каждый танк четко, ясно и своевременно».

В общей сложности, исходя из данных, приводящихся в наградных документах танкистам на Т-70 удалось подбить и уничтожить 29 немецких танков. Стоит отметить и тот факт, что танки не всегда были главной целью. В бою экипажи легких танков уничтожали живую силу противника, противотанковые орудия (ПТО), минометы, пулеметы и т.д.

Не дожили до завершения Курской битвы, были убиты или пропали без вести - 22 из 60 танкистов. Только 12 июля были убиты, пропали без вести или сгорели в танке из состава двух танковых бригад (25 и 31) - 36 танкистов, в том числе и командир танка Т-70 лейтенант Зигель Исаак Абрамович. За этот бой он был посмертно удостоен Орденом Отечественной войны I степени. Из наградного листа: «В бою за свх. Красный Октябрь 12.7.43 года показал себя смелым волевым командиром. Лично уничтожил в этом бою один танк противника, 3 ПТО и 5 автомашин противника. Даже после того, когда танк был подбит и начинал гореть не бросил танк, а вел огонь из пушки и пулемета. После прямого попадания снаряда сбило башню его танка. Зигель погиб как сын родины на боевом посту» [27].

В списках захороненных на территории Прохоровского района числятся шестеро танкистов из 60 рассмотренных, из них имена троих высечены на постаментах братских могил в Прохоровке (Гончаренко Виктор Иванович) и двое в Береговом (Ильченко Петр Федосеевич, Зигель Исаак Абрамович).

В числе рассмотренных 60 примеров, были танкисты вернувшиеся домой с Победой. Например, сержант Чистяков Анатолий Никифорович - участник Сталинградского сражения, Курской битвы. Всю войну был танкистом (механик-водитель). Ни разу не был ранен. Войну закончил в Берлине в 1945 г.

В наградных документах механиков-водителей легкого танка Т-70, чаще всего используются при описании действий на поле сражения, следующие формулировки: мастерство вождения машины, умелое маневрирование, неоднократное вождение танка в атаку, указание цели командиру, выведение танка после боя без повреждений и в полной исправности, уничтожение техники и живой силы противника. Например, механик водитель малого танка 54 гв. тп 11 гв. мехбр 5 гв. мехк гв. ст. сержант Седунов А.И.: «... в бою за д. Шипы умело маневрируя танком на поле боя беспощадно давил гитлеровцев гусеницами».

У командиров танков ценились другие качества: способность водить танк/взвод/роту в атаку, умелая подготовка/управление/руководство экипажем/взводом в бою, умение вдохновить бойцов личным примером, уничтожение целей, ведение разведки, сбор ценных сведений о противнике. Довольно часто командиров характеризовали как - волевой, смелый, решительный, мужественный, бесстрашный и находчивый.

Семеро танкистов в ходе боя получили ранения, но поле боя не покинули. Так, ст. лейтенант Дегтярев Ф.М. командир взвода танков Т-70 в бою 12 июля у Сторожевого был ранен. Когда механик-водитель танка в бою был тяжело ранен и не мог управлять машиной, Федор Максимович сел на его место и вывел свой танк с поля боя. Одновременно он эвакуировал на своем танке троих раненых танкистов [28]. В том же бою был ранен мл. сержант Кислянский А.В. Отказался ехать в госпиталь и раненый водил машину до окончания боя. Танк был подбит, но несмотря на ранение подбитую машину вывел с поля боя [29]. Когда в боях за д. Выползовка танк гв. мл. сержант Кирьянов Б.И. был подбит, он был ранен, поля боя не покинул, а вместе с командиром взвода тов. Аписовым перешел на другую машину и снова продолжил отражать натиск наседавшего противника, при этом подбили танк Т-4 и автомашину с пехотой [30].

В ходе прохоровского сражения танки Т-70 чаще всего использовались для ведения разведки. Эти легкие танки как нельзя лучше подходил и для разведки боем, для действий в лесисто-болотистой и резко пересеченной местности. Небольшой шум от работы автомобильных двигателей, приличная скорость и низкий силуэт делали эту машину малозаметной для противника.

Приведем несколько примеров: лейтенант Кудаев М.Т. - в период боевых действий неоднократно ходил в разведку доставляя ценные сведенья о противнике. Лейтенант Мухин М.Я. - ведя разведку населенного пункта "Атамановский" пушечным огнем уничтожил расчет 76 мм пушки противника, расстрелял 18 фрицев, поджег две транспортные машины, пушку доставил на командный пункт, своей машиной вытащил машину товарища. Сержант Чистяков А.Н. - 12 июля противник готовил атаку на Сторожевое. Разведгруппе, в составе 2 танка Т-70, в которую входил и Чистяков, была поставлена задача разведать боем оборону противника. На повышенной скорости, не смотря на сильный арт. огонь, тов. Чистяков вел свой танк вперед, командир машины вел огонь из пушки и пулемета. Благополучно миновав зону арт. обстрела и достигнув лощины, экипаж продолжил выполнять основную задачу - вести наблюдение за передним краем обороны, уточнять группировку противника на данном участке. Имея необходимые данные, разведчики возвращались в часть. В этот момент из засады по ним начали бить из ПТО. По приказанию командира танка, тов. Чистяков быстро развернул машину и смело повел на сближение с ПТО. После нескольких выстрелов из пушки танка, на месте орудия была груда развалин.

Значительное количество документов отмечают тот факт, что танки не оставляли до последнего и предпринимали все возможное что спасти свою машину. Например, лейтенант Осипьян А.О. 10 июля в бою юго-западнее д. Васильевка, когда его танк от снаряда противника загорелся снял шинель и погасил огонь, после чего вывел его в безопасное место. У гв. мл. сержанта Харитонова И.П. в одном из боев за д. Шипы танк затонул в болоте, но механик-водитель танк не покинул до тех пор, пока не получил на это приказания. Не оставил свой танк и мл. сержант Панюшкин М.П., когда в одном из боев отказала коробка передач и танк не мог двигаться. Михаил Петрович оставался с танком до тех пор, пока не был эвакуирован с поля боя.

Бывало и так, что танкисты оставались без своей машины, но поле боя не покидали. Механик водитель танка Т-70 гв. сержант Трапков В.В. в боях за дер. Выползовка трижды водил свой танк в контратаку против превосходящих сил противника, отразив все атаки, танк вышел с поля боя невредимым. В другую контратаку в тот же день танк был подбит, но отважный воин с поля боя не ушел, а занял оборону в руках с автоматом, и мужественно сражался до конца атаки.

Как наглядно видно из приведенных примеров, в одном бою танкисты могли выполнять сразу несколько задач: ходили в разведку, участвовали в атаках, уничтожали немецкую технику, спасали раненых товарищей, выносили их с поля боя, самостоятельно могли эвакуировать и ремонтировать свои подбитые танки. Так, например, поступил механик водитель танка Т-70 Страх П.А. - отремонтировав и восстановив 4 танка в боях на Белгородском направлении с 12 по 19.7.43 г.

Командир роты танков Т-70 лейтенант Ховрин П.Н. в боях 12 июля в р-не Сторожевое под ураганным огнем исправлял дефекты в машине, где и был тяжело ранен, до последней минуты не оставлял руководство боем.

В ходе Курской битвы и особенно Прохоровского встречного такового сражения 12 июля 1943 года была хорошо налажена и организована работа по ремонту и восстановлению танков. В ряде документов отмечалось, что действовала хорошо налаженная эвакуация техники с поля боя. Приведем пример из боевого донесения 29 тк от 12.7.1943 г.: «Соединения и части корпуса производят эвакуацию раненых и материальной части. ... Эвакуация подбитых танков производится тремя безбашенными танками Т-34 и одним танком М-3. По восстановлению мат. части работают четыре бригады» [31].

Отдельно хотелось бы отметить и вклад самих техников по ремонту танков. Техник-лейтенант помощник командира роты танков Т-70 по технической части 31 танковой бригады Грибачев А.Р. во время наступления роты 12.7.43 г. за совхоз Красный Октябрь "болел душой за сохранность своих танков и после боя не считаясь со временем из под огня противника эвакуировал два танка Т-70. Остальную матчасть, вышедшую из строя восстановил" [32]. Слесарь-монтажник Маришин В.И. из 31 тбр за период с 12 по 25 июля эвакуировал с поля боя 9 танков Т-70. 14 августа того же года награжден орденом Красной Звезды.

Техник по ремонту боевых машин роты тех. обеспечения 25 тб лейтенант Иванов М.Ф. "руководя своей бригадой ремонтников проявил смелость и настойчивость по организации и восстановлению боевых машин в трудных условиях ночного времени на переднем крае под артиллерийским и минометным обстрелом и бомбежкой противника. С 7 по 15 июля 1943 г. ремонтная бригада т. Иванова при его непосредственном участии эвакуировала с поля боя и восстановила 4 танка Т-34, 2 танка Т-70, в три раза быстрее установленного времени, тем самым обеспечила своевременный ввод их в бой" [33]. Ст. техник-лейтенант Скворцов П.Ф. так организовал работу ремонтников, что производили ремонт в два раза быстрее установленного времени [34]. С 7 по 17 июля 1943 года его ремонтными бригадами введено в строй: 1 танк КВ, 8 танков Т-34, 4 танка Т-70 и 5 колесных машин. Гв. ст. техник-лейтенант Войко Н.С. из 21 гв. тбр с 12 по 20 июля 1943 г. произвел текущий ремонт танков: Т-34 - 16 шт, Т-70- 8 шт., средний ремонт танков: Т-34 - 5 шт, Т-70- 4 шт [35]. Сержант Нечитайло Н.М. слесарь-монтажник 2 тк, участвовал в ремонте 23 танков Т-70 и 4-х МК IV. Часто выезжал на поле боя за запчастями, которые требовались для восстановления неисправных машин [36].

В сложной обстановке на переднем крае осуществлял ремонт старшина тех. службы Лисицин П.А. из 25 тбр. Работая старшим орудийным мастером за 8 дней (7-15 июля) отремонтировал: на танках Т-34 - 1 пушку и 5 пулеметов, на танках Т-70 2 пушки и 3 пулемета ДТ, 3 миномета, 1 станковый пулемет, 2 ПТР, 5 ППШ и 20 винтовок [37].

В 25 тбр медалью «За отвагу» был награжден сержант тех. службы Забродин М.В.: «В боях с 12 по 23.7.43 г. в р-не Сторожевое ... не смотря на сильный обстрел противника и бомбежку вражеской авиации, непосредственно на передовой производил ремонт подбитых и подорванных боевых машин. 13.7.43 г. в р-не Сторожевое под обстрелом заменил вторичный валик коробки перемены передач и восстановил гусеницу. В тот же день эвакуировал с минного поля один подорванный танк. 16.7.43 г. в том же р-не заменил главную передачу. 17.7.43 г. при выводе танков в атаку, одна машина тов. Савина остановилась в пути, по причине разрядки аккумуляторов и неисправностей зажигания, эти неисправности под огнем на поле боя были лично устранены т. Забродиным, после чего танк направился в атаку. ... в момент восстановления подбитых машин был дважды ранен, но не оставил свой участок работы» [38].

Как и другие техники Шайдулин И.С., в ходе боев на Воронежском фронте в составе 12 оабрб 2 тк занимался ремонтом техники, им было эвакуировано и восстановлено 3 танка Т-70. Интересный случай произошел с ним 14 июля. Ибрагиму Сибгатуловичу вместе с ротным регулировщиком Вехтевым И.Г.,[39] было приказано эвакуировать танк Т-70, находящийся вблизи обороны противника, в р-не совхоза Сталинское отделение. С наступлением темноты они со своим танком приблизились к подбитому танку. Услышав шум, немцы начали освещать местность ракетами и увидев вблизи себя наш танк и людей у них, открыли по ним ураганный огонь. Несмотря на это, тов. Шайдулин зацепил тросом подбитый танк и приказал регулировщику, севшему за механика, вести танк, а сам развернул башню и открыл пулеметный огонь по немцам. Вскоре прибуксировали подбитый танк в часть [40].

По итогам сражения встречаются разные оценки боевого применения легкого танка Т-70 в Прохоровском сражении. В основном, они носили негативную окраску. Например, такую характеристику можно встретить у начальника штаба 5 гв. ТА гвардии генерал-майора танковых войск Баскакова и начальника оперотдела штаба Армии гвардии полковника Белозерова, данную ими в отчете штаба 5-й гвардейской танковой Армии о боевых действиях под Прохоровкой: «Танк Т-70, как имеющий слабое вооружение и броневую защиту - совершенно не способен вести бой в современных условиях - с вооружения снять» [41]. Более известным является суждение командующего 5-й гв. ТА П.А. Ротмистрова, высказанное в письме Г.К. Жукову 30 августа 1943 года: «Танки Т-70 просто нельзя стало допускать к танковому бою, так как они более чем легко уничтожаются огнем немецких танков» [42]

В июле - августе 1943 года стали появляться и иные точки зрения. 25 сентября 1943 года генерал-лейтенант танковых войск Богданов докладывал в ГАБТУ Красной Армии: «Танк Т-70 в виду своей высокой подвижности как нельзя лучше соответствует задаче преследования отступающего противника...

Если немецкие артиллеристы могут вести огонь по танку Т-34 с расстояния 800-1200 м, то малые размеры Т-70 на местности снижают эту дистанцию до 500-600 м. Малый вес танка облегчает его транспортирование как к линии фронта, так и во время эвакуации подбитых танков в тыл. Танки Т-70 проще в освоении и управлении малоподготовленными водителями, подлежат ремонту в полевых условиях...

Все имеющиеся случаи больших потерь подразделений танков Т-70 объясняются большей частью неграмотным применением, но не конструктивными недостатками самого танка».

Интересна и оценка, тех против кого танки непосредственно применялись. За высокую маневренность, массовое производство и те «неприятности», которые приносили им атаки советских танкистов, солдаты вермахта прозвали легкие танки, состоящие на вооружении Красной армии, «неистребимой саранчой». И это даже несмотря на то, что эти боевые машины применялись не совсем в том качестве, в котором предполагалось (т.е. не как разведывательные, охранные и командирские машины, а как танки поддержки пехоты) [43].

Действительно, можно встретить много названий "семидесяток", его называли "мобилизационный танк", боевая "саранча" и даже "заменитель танков", долгое время он оставался в тени своих собратьев. Выпуск Т-70 пришелся на коренной перелом, когда в немецкой армии появились модернизированные танки, противостоять которым легкой машине было уже трудно. Во время празднований дней Победы ему не писали хвалебных од. Но этот танк был прост и как нельзя лучше соответствовал требованиям «танка военного времени» [44].

Сражение на Курской дуге еще раз показало, что Т-70 не годятся для использования в открытом бою, но исходя из многочисленных рассмотренных нами в данной статье примеров, со всей смелостью можно утверждать, что Т-70 в прохоровском сражении были достаточно эффективны, полностью выполняли возложенные на них задачи, с успехом применялись в разведке и для уничтожения техники и живой силы противника. Подвиги отважный экипажей данных танков навсегда будут вписаны в историю сражения на Прохоровской земле, и не будут забыты имена тех, кто покоится в братских могилах нашего района.

Какова же была дальнейшая судьба танка Т-70? После прекращения производства они использовались в качестве командирских машин в самоходно-артиллерийских частях, вооруженных САУ СУ-76М (эта САУ создана на шасси Т-70). Кроме того, на базе Т-70 разработаны зенитная самоходная артустановка ЗСУ - 37 и многие другие экспериментальные САУ [45].

Контролировал и непосредственно руководил работами по созданию легкой самоходки СУ-76М Гинзбург Семен Александрович. Удивительным образом его судьба тесно связанно с Прохоровской землей. После того, как за низкое качество первых самоходных установок СУ-76 Гинзбург был отстранён от должности, его направили в действующую армию. Инженер-полковник в составе 32-й танковой бригады занял должность заместителя командира бригады по технической части. Бригада действовала в составе 29-го танкового корпуса 5-й гвардейской танковой армии. 3 августа 1943 года С.А. Гинзбург, погиб в районе деревни Малая Томаровка Курской области. Похоронен в селе Беленихино Прохоровского района Белгородской области. Созданная С.А. Гинзбургом СУ-76М стала одной из самых массовых САУ в истории [46].

Приложение 1. Текст постановления ГКО №1394 «Об организации производства танков Т-70 на Горьковском автозаводе имени Молотова Наркомсредмаша».

Приложение 2.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГКО № 1417сс

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ТАНКОВ Т-70

НА ЗАВОДАХ № 37 и 38 НАРКОМТАНКОПРОМА[1]

9 марта 1942 г.

Государственный Комитет Обороны п о с т а н о в л я е т:

|

Завод-изготовитель |

апрель |

май |

июнь |

июль |

||||

|

Т-60 |

Т-70 |

Т-60 |

Т-70 |

Т-60 |

Т-70 |

Т-60 |

Т-70 |

|

|

№ 37 |

150 |

10 |

50 |

75 |

- |

125 |

- |

175 |

|

№ 38 |

75 |

20 |

- |

70 |

- |

120 |

- |

150 |

|

Всего |

225 |

30 |

50 |

145 |

- |

245 |

- |

325 |

Снять с прозводства танк Т-60: на заводе № 38 – с 1 мая с. г. и на заводе № 37 – с 1 июня с. г.

а) обеспечить выдачу заводам № 37 и № 38 по 5 комплектов чертежей корпуса и танка Т-70 в следующие сроки: по 2 комплекта чертежей корпуса к 10 марта с.г. и по 3 комплекта к 15 марта с.г., чертежей танка по 2 комплекта к 15 марта и по 3 комплекта к 18 марта с.г.;

б) обеспечить поставку заводам № 37 и 38 Наркомтанкопрома спаренных и установленных на раме моторов «202» (комплектно с электрооборудованием и карбюраторами) и коробок перемены передач ЗИС-5 по следующему графику:

|

Завод-потребитель |

март |

апрель |

май |

июнь |

июль |

|

№ 37 |

10 |

75 |

125 |

150 |

200 |

|

№ 38 |

20 |

70 |

120 |

150 |

175 |

|

Всего комплектов |

30 |

145 |

245 |

300 |

375 |

в) во изменение ранее установленного плана поставки моторов «202» для танков Т-60, обеспечить поставку заводам № 37, 38 264 моторов «202» комплектно с электрооборудованием и корбюраторами по следующему графику:

|

Завод-потребитель |

март |

апрель |

май |

|

№ 37 |

265 |

175 |

50 |

|

№ 38 |

160 |

75 |

- |

|

№ 264 |

275 |

300 |

300 |

|

Всего |

700 |

550 |

350 |

г) полностью сохранить существующую между заводами ГАЗ, «Красная Этна» и заводами № 37, 38 и 176 Наркомтанкопрома, кооперацию по танку Т-60 для танка Т-70.

|

Завод потребитель |

март |

апрель |

май |

июнь |

июль |

|

№ 37 |

10 |

75 |

125 |

150 |

200 |

|

№ 38 |

20 |

70 |

120 |

150 |

175 |

|

Всего |

30 |

145 |

245 |

300 |

375 |

март 35 шт.

апрель 100 шт.

май 200 шт.

июнь 300 шт.

июль 400 шт.

Председатель Государственного Комитета Обороны И. Сталин

Послано: тт. Молотову, Зернову, Малышеву, Федоренко, Шапошникову, Фрезерову, Андрианову, Рубинчику, Лукъянову, Сабурову, Чадаеву – все; Яковлеву – 2, 4, 5, 6; Ванникову – 2, 6; Кабанову – 2, 9; Акопову – 3; Шахурину – 7; Данченко – 8; Звереву – 10 – соответственно.

РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 24. Л. 27–30.

=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru. Дата обращения 16.04. 2022 г.

=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru. Дата обращения 16.04. 2022 г.

[1] Великая Отечественная. Государственный Комитет Обороны. Постановления и распоряжения. Том 2, Книга 1. (январь – июнь 1942 г.). М., ВАГШ, 2017. С. 166.

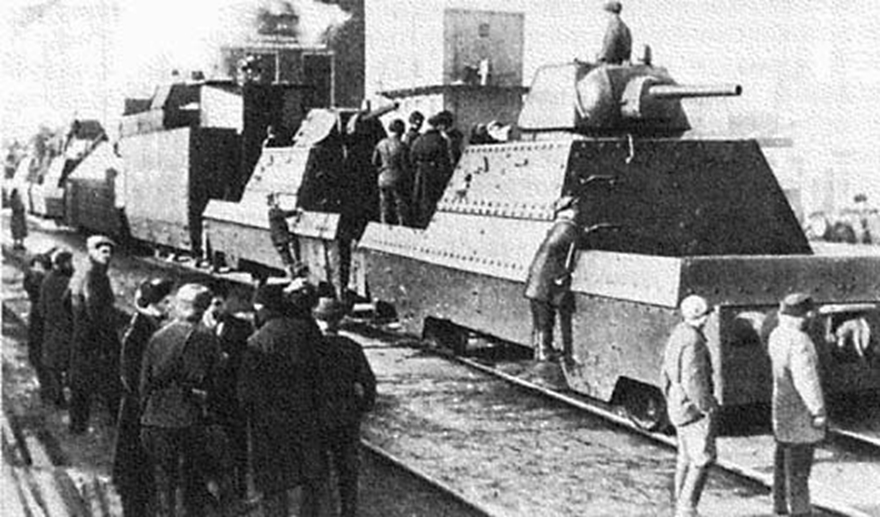

В годы ВОВ на советско-германском фронте в боевых действиях принимали участие более 200 наших бронепоездов. В условиях недостаточной развитой сети дорог, железнодорожные коммуникации играли важную роль в обеспечении поставок для нашей армии. Бронепоезда Красной Армии всю войну сражались на самых опасных участках различных фронтов. Они цементировали оборону наших частей на направлениях главных ударов противника. В дни Курской битвы, на территории современного Прохоровского района, с 5 по 7 июля 1943 г., в отражении наступления II танкового корпуса СС, принимал участие 60 отдельный дивизион бронепоездов. Состоял он из двух бронепоездов: «Московский метрополитен» и № 737 и внес весомый вклад в отражении наступления немецкой армии на Прохоровку.

В качестве источника для написания данной работы была использована следующая литература: Рыльцов Н.В. "На рельсах огненной дуги" [1] - первая работа, посвященная участию 60 ОДБП в Курской битве, где собран большой фактический материал, основанный на воспоминаниях ветеранов воевавших в этом дивизионе. К работе схожего характера можно отнести коллективную монографию - "Бронепоезда в Великой Отечественной войне 1941-1945" [2]. Единственной научной работой, в которой подробно рассматривается история создания и боевое участие бронепоездов в годы ВОВ является работа М.В. Коломийца "Бронепоезда в бою 1941-1945" [3]. Еще одним источником, использовавшимся при написании настоящей работы, являются воспоминания ветеранов 60 ОДБП, напечатанные в газете Южная магистраль от 24.04. 1990 г., которая хранится в фондах ФБУК ГВИМЗ "Прохоровское поле". Там же хранится и альбом, подаренный Н.В. Рыльцовым, с фотографиями экипажей бронепоездов и макет легкого бепо «Московский метрополитен». В ОГКУ "Государственный архив Белгородской области" и ОГКУ "Государственном архив новейшей истории Белгородской области" материалов связанных с боевыми действиями 60 ОДБП не оказалось. Из материалов найденных в фондах ЦАМО в работе использованы: боевые донесения и приказы, сведения о личном составе и потерях за июль 1943 г.

История формирования 60 ОДБП

Весной 1943 года на Курском выступе развернулась подготовка к отражению наступления фашисткой армии. Войска Центрального, Воронежского и Степного фронта стали создавать глубокоэшелонированную оборону. В состав Воронежского фронта был включен 60 ОДБП. Он был сформирован в марте 1942 года. В состав 60-го ОДБП вошли уже действующие на фронте бепо № 1 и № 13 [4]. В начале августа 1942 года дивизион прибыл в Москву на переформирование и доукомплектование личного состава.

В конце декабря 1942 года командир дивизиона майор В.Б. Панич принял два новых бронепоезда. Первый № 737 считался тяжелым, так как на его вооружении были два 107 мм орудия. Командиром был назначен капитан В.К. Павелко. Второй бронепоезд № 746 считался легким. На его вооружении были четыре бронеплощадки с 76-мм орудиями в танковых башнях. Этот бепо получил название «Московский метрополитен», так как был построен на средства рабочих и служащих московского метро. 58 работников метрополитена были зачислены в экипаж бронепоезда. Командовать им стал капитан Б.П. Есин.

21 марта 1943 года состоялся торжественный митинг посвященный передаче бронепоездов 60-ОДБП. На митинге выступил начальник Московского метро И.Н. Новиков. Он огласил телеграмму Верховного Главнокомандующего: «Прошу передать работникам Московского метрополитена, собравшим 706 тысяч рублей на строительство бронепоезда, мой братский привет и благодарность Красной Армии…» [5].

29 апреля командир дивизиона майор В.Б. Панич получает приказ: «…Вверенный Вам дивизион бронепоездов отправить со ст. Москва-Савеловский на ст. Ржава, где поступить в распоряжение Командующего войсками Воронежского фронта… Время отправления 1900 -30.4.43г.» [6]

Президиум митинга по передаче бронепоезда "Московский метрополитен" действующей

армии на территории Северного депо в Москве 21 марта 1943 г.

Бронепоезд «Московский метрополитен» перед отправкой на фронт.

Март 1943 года

Выход на боевые позиции

3 июня 1943 года дивизион вышел на исходные позиции в районе станций Беленихино и Сажное. Он находился в оперативном подчинении 375 сд. [7] Ему была поставлена задача - недопустить прорыва противника вдоль железной дороги на север и поддержать огнем части 375с.д. и 51 гв. сд. имея основным направлением Белгородское шоссе, железную дорогу и дорогу с Белгорода на Шляховое, для чего командиру дивизиона увязывать свои действия со штабами 375 сд, 51 гв. сд, и 96 тбр. Участок пути от станции Сажное до переднего края патрулировать бронемашинами [8]. В составе дивизиона находились два броневика БА-20, способных передвигаться по железной дороге.

С середины июня дивизион дислоцировался: полевая база и тяжелый бронепоезд - Беленихино, штаб дивизиона и легкий б/п – Сажное [9]. В дивизионе был организован солдатский хор, а в каждом бронепоезде - вокальный ансамбль и танцевальная группа. Самодеятельность дивизиона выступала с концертами не только перед своими солдатами, но и в других подразделениях. Вот как об этом вспоминает командир зенитного взвода бронепоезда № 737 П.П. Погосян: «Обычно с наступлением темноты, свободные от вахты, собирались на поляне небольшой рощицы и устраивали импровизированные концерты. Душой и организатором этих вечеров был Петр Выгорский - музыкант и самодеятельный композитор. Баян в его руках превращался в волшебный инструмент, звуки которого брали за душу. Вначале он играл минорные произведения и каждый мысленно уносился домой, к своим родным и близким. Вспоминались любимые, которые, как всем казалось, очень редко писали. Но вот Петр «менял пластинку». Лилась задорная веселая музыка, и бойцы преображались. В круг выходил старший сержант Крюков - организатор и любитель танцев. В такие вечера на поляну приходили бойцы других подразделений, расположенных невдалеке. Все снова заканчивалось песнями. Иногда дежурному офицеру с трудом удавалось прервать затянувшееся веселье» [10].

Станция Беленихино. Июнь 1943 г. Танцует ст. сержант Крюков

Две «стальных крепости на колесах» 60 ОДБП могли противостоять не только пехоте и танкам противника, но и авиации. Донесение о вооружении в 3 отделение Управления Командующего артиллерией 6 Гв. А. 15.06.43 г. «107-мм пушки обр. 1910/ 30 г. - 2 шт.,76,2 мм пушки обр. 1940 г., Ф-34 - 4 шт., 37- мм. Пушки обр. 1939 г. 4 шт., 20 мм. Пушки ШВАК - 4 шт., 12,7-мм. пулеметы ДШК-3 шт., 7,62-мм пулеметы Максим - 12 шт., 7,62-мм. пулеметы ДТ - 16 шт., автоматы ППШ - 44 шт., 7,62-мм винтовки обр. 1940 г. СВТ - 39 шт., 7,62 мм. винтовки обр., 1891/30 г. - 21 шт., пистолеты ТТ - 14 шт., наган - 18 шт., 26-мм сигнальные пистолеты - 6 шт.» [11]. Экипаж бронепоезда состоял из 221 чел.

Боевые действия дивизиона с 5 по 7 июля 1943 года

Боевые действия дивизион начал ночью 5 июля. Боевое донесение № 01/0149 штаба 60 ОДБП. Сажное 06.07.43. 1800: «1. За истекшие двое суток дивизион действовал на участке Сажное - Беломестное. По приказанию КАД - 375 05.07.43. в 0300 бронепоезд № 746 вел огонь по району Ближне-Ивановский, участвуя в системе заградительного огня 375 сд. По приказанию командира дивизиона 06.07.43 г. в 1000 бронепоезд № 737 вел огонь по высоте западнее Непхаево, где накапливалось около двадцати неприятельских танков, подбит один танк…» [12]. Из наградного листа наводчика 107-мм орудия 60 отдельного дивизиона Бронепоездов сержанта Пацюк Николая Трофимовича: «Сержант Пацюк Николай Трофимович, 6 июля 1943 г. точной наводкой подбил один вражеский танк пытавшийся выйти к р. Липовый Донец, что в 2-3 км западнее Сажное…» [13].

Вспоминает командир орудия третьей бронеплощадки бронепоезда «Московский метрополитен» старший сержант Иван Васильевич Соколов: «В районе предполагаемого появления фашистских танков параллельно железной дороги проходила балка, заросшая по кустам густым кустарником. Здесь стояли на огневых позициях наши противотанковые орудия и танки. Немцы их не заметили. Когда гитлеровские танки приблизились к оврагу, наши батареи открыли сильный огонь. На широком поле горело уже несколько немецких танков. Когда огонь наших противотанковых батарей несколько ослаб, в бой вступил наш бронепоезд. С бронепоезда стреляли прямой наводкой подкалиберными и бронебойными снарядами. Вот в перекрестье прицела моего орудия попал танк. Первый снаряд попал в гусеницу, танк развернулся, следующий снаряд угодил в моторное отделение. Танк загорелся. Бой был жестокий и скоротечный. Под защитой дымовой завесы немцы повернули вспять. Пошли в контратаку наши знаменитые «Т-34». Завязался танковый бой, который продолжался до позднего вечера. На поле догорали танки, штурмовые орудия и бронетранспортеры…» [14]. Об этом сражении, 6 июля наших бронепоездов с танками дивизии «Дас Рейх», есть упоминание и в немецких источниках. В книги В. Фея «Танковые сражения войск СС» описан небольшой фрагмент этого боя. Танк автора был подбит и экипаж был вынужден спасаться бегством.

Связь дивизиона с командованием была нарушена. Не получая никаких приказов командир дивизиона, для прояснения обстановки, решает ехать в Прохоровку. «Вечером 6 июля «броневик, на котором ехал командир дивизиона В.Б. Панич, в районе станции Прохоровка атаковали немецкие самолеты. Панич был тяжело ранен. Его отправили на самолете в тыловой госпиталь на станцию Икорец» [15], где он скончался от ран 30 июля [16].

Рано утром 7 июля немцы заняли Смородино, Калинин и Ясную Поляну, угрожая выходом в тыл 60 ОДБП. В этих условиях заместитель командира дивизиона по политчасти капитан А.И. Шиманский отдал приказ бронепоездам прорываться к Прохоровке. «Составы вышли со станции Сажное 700 7 июля - впереди бепо № 737, за ним № 746. Отойдя от Сажного на 1,5 - 2 километра бронепоезда попали под обстрел противника, одновременно их атаковало 10 немецких самолетов. Отстреливаясь, составы отбили атаку и двинулись вперед. Не доходя до станции Беленихино, бепо вновь подверглись воздушной атаке. Одновременно по ним открыли огонь немецкие танки и артиллерия. Полотно железной дороги впереди оказалось разрушено и командиры бронепоездов выслали ремонтные бригады, одновременно начав отход к Сажному. Не доходя до станции 2,5 - 3 километра бепо вновь подверглись атаке самолетов противника. В результате, бепо № 737 сошел с рельс, попав на разрушенный участок полотна, на восстановление которого был выведен весь личный состав за исключением одного расчета 107 мм орудия и зенитчиков. Бепо № 746 получил прямое попадание снаряда в бронепаровоз, в результате чего не мог двигаться» [17].

Воспоминания ветеранов о последнем бое дивизиона

Командир зенитного взвода бронепоезда № 737 Петрос Погосович Погосян вспоминает: «…Фашистские танки прорвались сквозь обороняющиеся порядки войск и устремились по дороге к станции Беленихино. Танки стали «растекаться веером», маскируясь в складках местности. Две машины врага были подбиты, одна из них загорелась. Следом за танками двигались бронетранспортеры с пехотой. По моей команде расчеты быстро опустили стволы зенитных пушек в горизонтальное положение… Застрочили пулеметы бронеплощадок, заработали зенитки. Снаряды рвались в самой гуще атакующих. Оставшиеся в живых немцы скатились в балку и больше не решались подняться в атаку… Мы полностью контролировали дорогу, ведущую с хутора Калинина на станцию Беленихино… Внезапно на бронепоезд налетело до тридцати самолетов противника. Они атаковали его с разных направлений… От взрыва бомб и треска автоматических пушек и пулеметов я потерял слух. Взрывом бомбы бронеплощадку сбросило с рельсов, и она сильно накренилась. От удара головой о металлическую станину я потерял сознание. Когда пришел в себя, увидел, что лежу на земле невдалеке от бронепоезда. Паровоз передней частью зарылся в балласт, из перебитых паропроводов вырывается пар. Бойцы снимали пулеметы, выбивали клинья с замков орудий… Взвалив на себя пулеметы, в кромешной тьме пошли на фронтовую базу бронепоездов».

Борис Львович Перлин - командир бронеплощадки «Московского метрополитена»: «Из-за непрерывной стрельбы внутри бронеплощадки стало невыносимо жарко, вся команда сняла с себя гимнастерки и даже нательные рубашки. Пот заливал глаза, мешая вести прицельный огонь. Фашистские танки так и не прошли на нашем участке. Но и бронепоезд был полностью выведен из строя: разбиты все бронеплощадки, паровоз. Командир бронепоезда капитан Б.П. Есин приказал мне и ефрейтору моей бронеплощадки И.В. Трошкину прикрыть отход оставшихся членов экипажа бронепоезда… Покинув бронепоезд, мы примерно полчаса отстреливались из пулеметов и автоматов от наседавшего врага. А стрельба, бомбежки были непрерывными… Неподалеку от меня разорвалась бомба, я был оглушен и засыпан землей. Ефрейтор И.В. Трошкин в считанные минуты откопал меня и волоком оттащил меня от опасного места. Мы собрались на фронтовой базе, на станции Графская» [18].

В результате боев 60 ОДБП было подбито и сожжено 7 вражеских танков, сбито 7 самолетов, уничтожено свыше 3 минометных батарей и до батальона пехоты противника. Несмотря на ожесточенные бомбардировки противника, ураганный обстрел артиллерией и танками потери были небольшими: 2 человека убито и 2 пропали без вести, ранено и контужено 10 человек [19].

Вечером 6 июля была разбита база дивизиона, которая находилась в Беленихино. Но штабные документы были спасены. Вот как об этом рассказывает старшина М. Ткаченко: «…Обойдя сражавшиеся на перегоне Сажное - Беленихино Бронепоезда «Московский метрополитен» и № 737, фашистские танки вышли в расположение базы дивизиона и в упор расстреляли из орудий. Горели вагоны. Взрывались снаряды, погруженные в них, вещевое имущество. Документам, находящимся в штабном вагоне, грозила гибель. Я получил задание перебраться в вагон и забрать документы. Укрыв голову шинелью, с трудом проник сквозь сплошной дым в вагон, ощупью отыскал сейф, сдвинутый взрывом в противоположный угол. Поспешно запихивал в вещмешок его содержимое. ...Я задыхался в дыму и был недалек от обморока. В последнюю секунду буквально вывалился из вагона и не смог идти. И тут услышал немецкую речь. Фашисты были рядом. У меня был пистолет. Но я понимал, что применять оружие необходимо только в самых крайних случаях. Пользуясь задымленностью местности, отполз метров пятьдесят в густую посадку и притаился в воронке от бомбы. С наступлением сумерек фашисты прекратили наступление, и я, выбрав удобный момент, пополз от железной дороги к лощине, где по моим расчетам должны находиться наши войска. Вскоре набрел на подбитый танк, который ремонтировали наши танкисты. Через некоторое время они завели его и приняли меня на броню…» [20].

Мало известный факт, но на бронепоезде № 737 был сын полка - одиннадцатилетний Анатолий Коротков. Интересна история, как он на нем оказался.

Коротков А. Второй слева во втором ряду

Вот как об этом вспоминает майор в отставке, бывший старший военфельдшер 60 ОДБП Д.С. Проняев: «… Стало светать, когда оба бронепоезда прибыли в Тулу… Командир бронепоезда капитан В. Павелко разрешил Ф. Серегину посетить сестру, проживающую в городе. Уже паровоз подал сигнал отправления, когда на перроне появился Серегин. Вместе с ним был мальчик… Поезд отправился. Серегин, подсадив Анатолия, которого подхватили бойцы, взобрался и сам на бронеплощадку… Через два дня прибыли на прифронтовую станцию Беленихино… О нахождении мальчика на бронепоезде узнал командир бронепоезда, доложил командиру дивизиона майору В. Паничу… Толя очень просил оставить майора на бронепоезде… и командир дивизиона согласился. Приказал сшить ему обмундирование и зачислить на довольствие… У насыпи, где сражался и погиб бронепоезд, лежало двенадцать погибших, прикрытых плащ-палатками. Тринадцатым был Анатолий. Невдалеке группа солдат расчищала воронку от бомб для братской могилы. Вечерело. … Десять солдат, оставленных для похорон, продолжали свое дело. Уже могила была готова, когда я осмотрел погибших. В смерти Анатолия усомнился и дал ему понюхать нашатырного спирта. Оказалось, что он был в глубоком обмороке… Кровь на лице и одежде Анатолия была не его, а погибших старших товарищей. Когда его привел в чувство, он не сразу понял, что с ним произошло…» [21]

Экипаж дивизиона на станции Графская Июль 1943 г.

Дивизион был сохранен как боевая единица. Боевое распоряжение командиру 60 ОДБП № 19 /оп штаб БТ и МВ Воронежского фронта. На основание шифра заместителя начальника Генштаба Антонова № 40251 командующий БТ и МВ ВФ приказал:

Первое - 60 ОДБП не позднее 24.8.43 г. отправить в резерв Ставки Верховного Главнокомандующего на станцию Рузаевка Куйбышевской железной дороги.

Второе - дивизион отправить в полном составе со всем имеющимся личным составом, вооружением и имуществом.

Третье - отправляемый дивизион на путь следования обеспечить 5 суточными дачами продовольствия [22].

«Вскоре дивизион получил два новых типовых бронепоезда - «Салават Юлаев» и «Уфа», - построенных на сбережения трудящихся Башкирской АССР. Дивизион принимал непосредственное участие в освобождении Белоруссии и Литвы от немецко-фашистских захватчиков и закончил боевой путь, участвуя в штурме города - крепости Кенигсберг [23]. Здесь встретил день Победы и Анатолий Коротков.

После завершения Великой Отечественной войны 60-ОДБП передислоцировали в Брянск, где в период в 8 мая по 27 июня 1947 года он был расформирован. Матчасть была передана на военный склад № 2707 [24].

В канун Курской битвы на вокзалах станций Сажное и Беленихино были установлены мемориальные доски в честь подвига экипажей 60 ОДБП. Радостно и тепло встречали оставшихся в живых ветеранов. Все это стало возможным благодаря Н.В. Рыльцову. В грозное лето 1943 года он был работником пути станции Сажное.

Станция Сажное.7 июля 1983 г. Редактор белгородского радио

Сиротенко В.А. берет интервью у Рыльцова Н.В.

Долгие годы после войны он собирал материал о погибшем дивизионе. Искал и находил людей, служивших в его экипаже. «Писал во все концы нашей страны - вспоминает Николай Васильевич - в военкоматы, архивы, редакции газет и журналов, в советы ветеранов. Почта долго не приносила ничего утешительного. И вдруг письмо от замполита бронепоезда В.К. Паничкина. И вслед за этим письмом хлынул поток писем».

П.А. Безуглых, И.В. Трошкин, Д.С. Проняев, В.А. Грибов, Б.Л. Перлин, и С.П. Есин

у мемориальной доски на станции Беленихино июль 1983 г.

В фондах ГВИМЗ «Прохоровское поле» хранится макет бронепоезда «Московский метрополитен», который сделал сам Н.В. Рыльцов и альбом с фотографиями членов экипажа. Подарил он их в 1997 году.

Победа в Великой Отечественной войне - результат героических усилий миллионов солдат и офицеров Красной Армии, партизан и тружеников тыла. В этом и немалая заслуга и советских железнодорожников. Более 500 бронепоездов принимало участие в разгроме немецкой армии. Они участвовали во всех фронтовых операциях ВОВ. Прикрывали сосредоточение и развертывание наших войск, защищали железнодорожные узлы, проводили внезапные налеты на позиции врага. В дни Курской битвы 60 ОДБП сдерживал продвижение II танкового корпуса СС на Прохоровском направлении. Он встал непреодолимой стеной на пути продвижения немецких танков и пехоты. Дивизион полностью выполнил свою задачу - не допустил продвижения противника вдоль железной дороги. За время ведения боевых действий экипажами бронепоездов «Московский метрополитен» и № 737 было сбито семь немецких самолетов и подбито семь танков.

В начале августа 2017 года поисковиками Белгородского клуба "Огненная Дуга" на территории Прохоровского района Белгородской области, недалеко от хутора Рындинка, были найдены, разбросанные от взрыва в радиусе нескольких десятков метров части бронекорпуса и башни немецкого танка. Когда сохранившиеся части были привезены в Прохоровку и выложены по отдельности на территории танкодрома, стало очевидно, что это немецкий танк Т-4 (Pz. IV). После совместного осмотра поисковиками и сотрудниками музея было сделано предположение, что скорее всего это части немецкого танка Т-4 G. Оставалось только подтвердить или опровергнуть это предположение. Среди привезенных частей было два направляющих колеса. Такое направляющее колесо использовалось на танках Т-4 модификаций: от F 1 до H [1]. Характерными чертами башни танка Т-4 модификации G является отсутствие смотровых щелей по бортам башни и спереди у заряжающего. Дымовые гранатометы устанавливались по бортам башни, а не на корпусе. Летом 1942 г. был введен новый двухкамерный дульный тормоз пушки. Среди привезенных частей танка ствола от пушки не было. Был один гранатомет и два борта башни без щелей наблюдения. После тщательного осмотра привезенного, был найден и лоб башни. Взрывом его разорвало на две части. С правой стороны отсутствовал лючок для приборов наблюдения. Чтобы окончательно удостовериться что это части танка Т-4 G, была измерена толщина лобового и бортового бронелиста привезенных частей танка. Толщина лобового составила 50 мм, что соответствует модификации F2 и G. У модификации H она составляет 80 мм. Толщина бортового бронелиста составила 30 мм, что соответствует модификации G. У модификации F2 - 20 мм. Таким образом, можно сделать вывод, что найденные недалеко от Рындинки части бронекорпуса и башни принадлежат немецкому танку Pz IV Ausf G.

Толщина брони немецких танков Pz. IV [2]

|

Модификация |

F1 |

F2 |

G |

H |

|

Корпус |

||||

|

лоб |

50 |

50 |

50 |

80 |

|

борт |

20+20 |

20+20 |

30 |

30 |

|

корма |

20 |

20 |

20 |

20 |

|

Башня |

||||

|

лоб |

50 |

50 |

50 |

80 |

|

борт |

30 |

30 |

30 |

30 |

|

корма |

30 |

30 |

30 |

30 |

В тот же день, когда был найден немецкий танк, появилось много сообщений в СМИ и сети интернет, что до начала Курской битвы танк уже успел повоевать в Северной Африке и оттуда был переброшен на Восточный фронт. Об этом говорит песочный окрас его брони. Но это ошибочное мнение. Действительно, бронетехника предназначавшаяся для отправки в африканский корпус, была окрашена в желто-коричневый цвет. Из-за больших потерь часть ее немцам пришлось перебросить не в Африку, а на территорию нашей страны летом 1942 г. и эти бронетанковые части принимали участие в боевых действиях на территории Крыма и Северного Кавказа. В феврале 1943 г. для всей бронетехники Германии был введен новый основной цвет защитной окраски - грязно желтый [3] и два дополнительных: оливково-зеленый и красно-коричневый, которые наносились в полевых условиях для камуфляжной окраски, в зависимости от ландшафта местности. В первую очередь перекрашивалась техника танковых и автомобильных частей. При проведенном детальном осмотре лакокрасочного покрытия под слоем краски темно-желтого цвета был обнаружен красный - цвет грунтовки. Следовательно эта боевая машина была изначально окрашена в этот цвет на заводе.

Еще одним поводом причисления этой боевой машины к африканскому корпусу стал его опознавательный знак, хорошо сохранившийся на кормовом бронелисте - черный крест с белой окантовкой. Это так называемый "Balkenkreuz" - балочный крест. Действительно, такой вариант креста наносился на немецкую технику воевавшею в северной Африке с февраля 1941 г. Но с февраля 1943 г. для всей немецкой военной техники стандартным опознавательным знаком становится африканский вариант креста - черный с белой окантовкой. С этого же времени устанавливаются и стандартные размеры креста: 20 см в ширину и 25 см в высоту. В таком виде он просуществовал на немецкой военной технике вплоть до конца войны. На найденном бронелисте опознавательный знак был нанесен нестандартно - 24 см в ширину и 24 см в высоту. Танк успел поучаствовать в зимних боях и был подбит или подорвался на противотанковой мине. Об этом свидетельствует сохранившаяся на корме белая камуфляжная краска и катки с резиновыми бандажами трех разных фирм производителей: "SEMPERIT", "VORVERK" и "CONTINENTAL". По всей вероятности они были поставлены во время ремонта. Танки Pz IV Ausf G изготавливались на немецких заводах с мая 1942 г. по июнь 1943 г. Всего было выпущено 1687 единиц [4].

На левом боковом бронелисте башни можно рассмотреть тактический номер - 722. В немецкой армии система нумерации боевых машин была довольно простой и состояла из трехзначного номера, который наносился на башню или корпус танка. Первая цифра обозначала номер роты, вторая - номер взвода, а третья - номер машины во взводе. Таким образом, тактический номер 722 обозначал: седьмую роту, второй взвод и вторую машину во взводе. В начале ВОВ немецкий танковый полк состоял из двух танковых батальонов. В каждом батальоне было по четыре роты. Рота состояла из четырех взводов. Хотя в годы войны количество рот, взводов и число танков в них неоднократно менялось, такая система нумерации сохранялась до конца 1945 г. Этот танк не был командирским, так как нумерация командирских танков была основана по другой системе [5].

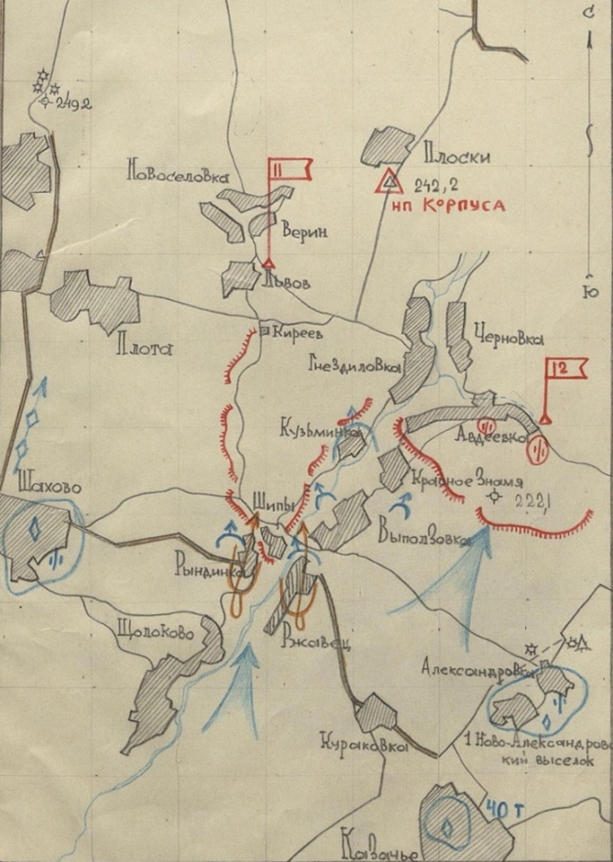

В боевых действиях на территории населенных пунктов Шипы и Рындинка в июле 1943 года принимали участие две немецких танковых дивизии - 6 и 19. Рано утром 12 июля боевой группе 6 немецкой танковой дивизии удалось захватить мост через реку Северский Донец в районе села Ржавец. Пока мост не был взорван нашими саперами противнику удалось переправить на западный берег реки 6 танков. По некоторым данным это были наши трофейные танки Т-34, которые находились в авангарде боевой группы 6 тд. При поддержке танков немецкие автоматчики захватили в 8.00 Рындинку и в 13.00 Шипы.

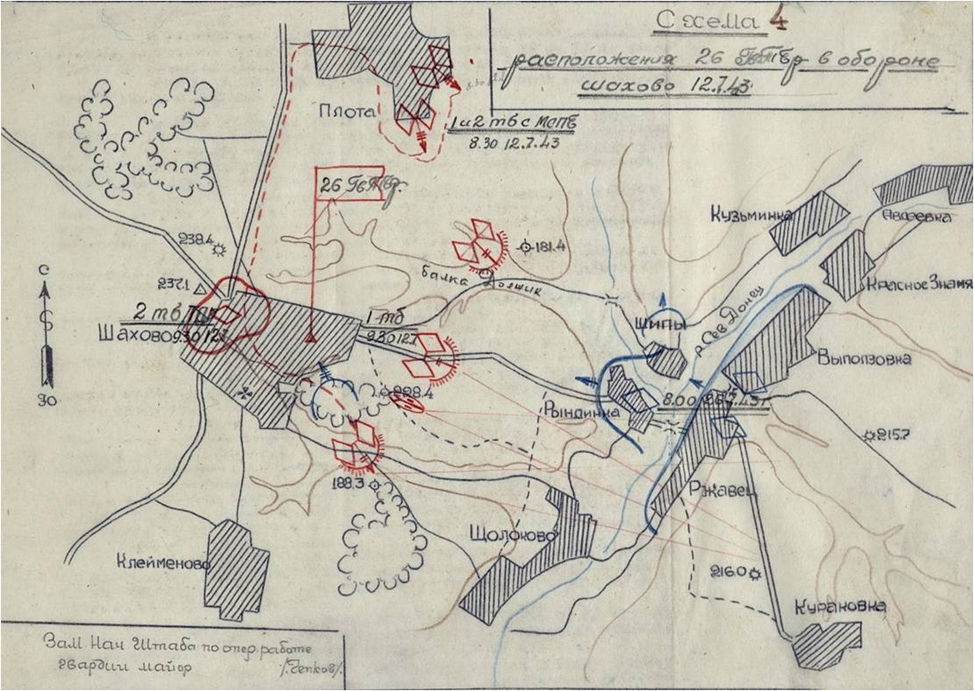

Для ликвидации прорвавшейся группировки противника из села Плоты в район села Шахово была направлена 26 гвардейская танковая бригада 2-го гвардейского Тацинского корпуса. В 9.30 бригада сосредоточилась на восточной окраине Шахово. Ей была поставлена боевая задача - огнем с места не допустить переправы противника на зап. берег р. Северский Донец в районе сел Ржавец и Выползовка. Содействовать огнем наступлению с севера 5 гв. Зимовниковскому механизированному корпусу [6]. С поставленной задачей бригада справилась. Два из переправившихся танков были подбиты и четыре сожжены [7].

В бой с прорвавшимся противником согласно спецсобщению Военному Совету 5-й гвардейской танковой армии исполняющего обязанности Отдела контрразведки "Смерш" 5 гв. ТА полковника Фролова 11 гв. механизированная бригада 5 гв. Змк за хутор Шипы вступила с марша в 13.00 [8]. Первыми атаковали немцев засевших в Шипах двигавшиеся в авангарде бригады 54 гв. танковый полк и 1-й батальон бригады. В 15.00 Шипы были освобождены. Подошедшие 2-й и 3-й батальоны помогли захватить Рындинку. Освобождена она была в 19.00 [9]. Но в руках противника оставался небольшой предмостный плацдарм с которого уже 13 июля в бой вступят танки 27 тп 19 тд немцев. Следует отметить, что Рындинку освобождали только пехотные батальоны 11 гв. мбр. Танки 54 гв. тп смогли форсировать безымянный ручей, протекающий между Шипами и Рындинкой с севера на юг и впадающий в Северский Донец, только 13 июля. Четыре дня гвардейцы сдерживали атаки немцев. Отражали до восьми контратак в день, бои доходили до рукопашных схваток. По свидетельству местных жителей, хутора Шипы и Рындинка, по несколько раз в день переходили из рук в руки. Из-за реки со стороны Ржавца атаки противника поддерживали своим огнем до 40 танков [10] и несколько батарей шестиствольных минометов.

Согласно отчету о боевых действиях 19 тд немцев четыре танка этой дивизии были уничтожены из засад нашими артиллеристами возле оврага, примыкающего с северо-запада к Шипам в долине реки Северский Донец [11]. Если посмотреть на карту, это как раз то место, где и были найдены части бронелистов и башни немецкого танка. Дело в том, что немцы заносили в безвозвратные потери те танки, которые нельзя было ввести в строй в течение нескольких дней, отправленные на ремонт в Германию или же оставленные на незанятой территории. Рындинка находилась в руках немцев до 19 июля. Значит этот танк был полностью разрушен и не подлежал эвакуации или восстановлению. Вопрос только, каким образом? По характеру изогнутости бронеплит видно, что взрыв большой мощности произошел внутри танка. Наши артиллеристы нанесли такие повреждения танку, что у немцев не хватило ни сил, ни средств на восстановление или эвакуацию. В сложившейся обстановке они предпочли его взорвать, чтобы он не достался нашим войскам и это сделали скорее всего немецкие саперы. Таким образом, можно с полной уверенностью сказать, что найденный недалеко от Рындинки взорванный немецкий танк входил в состав 19 тд III танкового корпуса армейской группы "Кемпф", который был подбит бронебойщиками и артиллеристами 11 гв. мбр 5 гв. МК.

Надо сказать, что это не единственный танк оставленный немцами в этом районе боевых действий. В результате наступательных боев 93 гв. сд 19 июля 1943 года недалеко от села Ржавец, находящегося на восточном берегу реки Северский Донец, на расстоянии одного километра от Рындинки немецкий экипаж покинул сломанный танк Т-4. Тракторный механик гв. ст. сержант Лясников Николай Александрович и шофер гв. ефрейтор Николенко Иван Архипович 198 гв. артиллерийского полка под сильным артиллерийским и минометным огнем противника отремонтировали и завели "четверку" [12]. При проезде по мосту танк подорвался на немецкой мине. Была перебита гусеница и вышли из строя два катка. В результате упорной работы танк снова был отремонтирован и они продолжили движение в расположение полка.

Поисковые работы в районе нахождения танка попеременно проводили в 2017-2018 гг. поисковики региональной общественной организации Поисковый клуб "Огненная дуга": Писанков В., Погорелов Ю., Кильдюшев А. и Бережной С. На сохранившихся лобовом и бортовом бронелисте корпуса танка есть следы от попадания наших 45 мм орудий. Бронебойные наряды наших "сорокапяток" не смогли пробить немецкую броню, а от попадания подкалиберного снаряда есть сквозное отверстие. По результатам баллистического провешивания была определена позиция противотанкового орудия примерно в 120-150 метрах от танка в районе луга между берегом реки и полем, где были обнаружены останки командира расчета 45-мм противотанковой пушки ст. сержанта Белова. Всего на этом участке 400 м. по фронту и до 100 м. в глубину были найдены останки 18 наших бойцов с глубиной залегания 30-40 см. т.е. они не были захоронены и остались на поле боя [13]. В результате исследования были установлены имена и фамилии трех наших бойцов: гвардии лейтенант Клыков Василий Иванович - командир роты 2 мотострелкового батальона 11 гв мбр., гвардии старший сержант Божок Георгий Пантелеевич - командир пулеметного взвода, гвардии старший сержант Белов Сергей Гаврилович - командир орудия противотанковой батареи 2 мотострелкового батальона 11 гв мбр.

3 марта 1943 г. у мемориала "Звонница" на Прохоровском поле останки гв. лейтенанта Василия Клыкова были переданы представителям Поискового движения России в Ульяновской области. По словам председателя Сергея Зуева родственники погибшего офицера приняли решение захоронить его на Родине в селе Тагай, рядом с могилой матери, которая до последнего дня ждала его с фронта.

Представители поисковиков из Ульяновска, Орла, Липецка, Алтая и Белгорода пожелали своими глазами увидеть место подвига гвардейцев. 1.5 км. по глубокому снегу в метель они добирались до этого пятачка русской земли, который защищали гвардейцы 11 гв. мбр. Около 15 часов, когда мы добрались к месту гибели Клыкова, Белова, Божка и других гвардейцев рассказывает В. Писанков - метель внезапно прекратилась. На месте их гибели возложили цветы [14].

Расположение 26 гв. тбр в обороне Шахово 12.07.1943 г.

ЦАМО РФ. Ф. 3101. Оп. 1. Д. 23. Л. 10.

Опознавательный знак Balkenkreuz - балочный крест

Лобовой бронелист

В этом году исполняется 80 лет одному из крупных сражений Великой Отечественной войны – Прохоровскому сражению. Его составной частью является отражение наступления на Прохоровку 3-го танкового корпуса армейской группы «Кемпф» прорывавшегося к Прохоровке с юга [1]. Казалось бы, спустя много лет, не должно не остаться ни одной неизученной страницы столь крупной битвы. Но это не совсем так. Каждый год Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации снимает гриф секретности с части документов, касающихся Прохоровского сражения. Современные историки получили возможность работать не только с бумажной документацией, но и с документами в электронном виде на сайтах: "Память народа", "Подвиг народа" и других, где выложен огромный массив документов наших воинских частей. Кроме того, много ранее неизвестной информации, можно почерпнуть из воспоминаний непосредственных участников сражения, ранее нигде не публиковавшихся. Ярким примером этому могут служить воспоминания И.А. Додеева, в которых описывается ранее неизвестные эпизоды боев 12 гв. механизированной бригады 5 гвардейского Зимовниковского механизированного корпуса. Иван Александрович, в июле 1943 года, в звании гв. младшего лейтенанта, командовал взводом инженерно-минной роты. История о том, как его воспоминания оказались в фондах музея-заповедника и помогли завершить многолетнее расследование, выглядит следующим образом.

В феврале 2010 года поисковики Белгородского клуба "Огненная Дуга" возле небольшого водоема между Выползовкой и Ржавцом [2] обнаружили подбитый советский танк. О том, что на заболоченной территории возле небольшого водоема находится советский танк, подбитый в июле 1943 года, знали многие старожилы села. Они утверждали, что в течение многих послевоенных лет части бронекорпуса выступали над поверхностью воды. С течением времени боевая машина постепенно проседала на болотистом дне, пока совсем перестала быть видна. Подбитая "тридцатьчетверка" была обнаружена на глубине около двух метров. Больше половины жителей села, собравшихся на берегу с интересом, наблюдали за работой поисковиков. Работу осложняла постоянно пребывающая вода. Приехавшая из Прохоровки пожарная машина для откачки воды не справлялась с водяным потоком. Поэтому было принято решение отложить работу на несколько дней. На помощь пришел Белгородский водоканал, который предоставил мощную помпу, с помощью которой откачали воду в течение часа. В дело вступили тягачи из Белгородской воинской части. Несколько раз с помощью тросов они пытались вытащить находку. Но всякий раз толстые металлические тросы не выдерживали и рвались. Работу пришлось прекратить. Надо было найти новый способ подъема. Решение было найдено. Через несколько дней с помощью подъемного крана работа была завершена. Днище и несколько катков погрузили на машину и привезли в Прохоровку, где и выгрузили во дворе Культурно-исторического центра. Весной 2010 г. находка стала составной частью выставки под открытым небом предметов археологии советского и немецкого вооружения на территории музейного комплекса.

Согласно воспоминаниям старожилов Ржавца: "Танк был подбит 12июля 1943 г. В нашу боевую машину попало несколько немецких снарядов, и она загорелась. Экипаж успел покинуть горящую машину за несколько секунд до того, как произошла детонация боекомплекта. Несмотря на мощный взрыв, находящиеся рядом танкисты остались живы и через несколько минут, придя в себя, ушли в сторону Выползовки". Но как был подбит танк в ходе боя не видел никто. Местные жители видели только экипаж покидающий горящий танк. Чтобы установить обстоятельства гибели нашей боевой машины пришлось изучить массу архивных документов.

С 12 по 17 июля на территории населенных пунктов Ржавец, Выползовка, Красное Знамя и Авдеевка с частями 3 немецкого танкового корпуса армейской группы "Кемпф" сражались танкисты 55 отдельного гвардейского танкового полка, под командованием гвардии подполковника М.И. Гольдберга [3]. Ни в журнале боевых действий полка [4], ни в отчете о боевых действиях корпуса [5] и, даже в документах бригады нужной информации найти не удалось. Раньше считалось, что эта "тридцатьчетверка" была подбита 12 июля. Но в политдонесении гвардии майора Дмитриева говорится: "В результате боев за 12 июля 2-я танковая рота в деревне Ржавец подбила три средних танка и одну пушку, потери: вышли из строя 4 танка Т-34. Два танка подбито и два подорвались на минах. Данные танки могут быть восстановлены силами части через 3-4 дня" [6]. Следовательно, подбитые и подорвавшиеся на минах наши боевые машины были эвакуированы с поля боя. Казалось бы, многолетнее расследование зашло в тупик и ответить на вопрос, когда и как был подбит наш танк не получится. Но помощь пришла от бывшей коллеги по работе в Ржавецкой школе, учителя русского языка и литературы Т.И. Чужиновой. Татьяна Ивановна с 1973 года занималась поисковой работой. С 1985 по 2000 год руководила работой школьного музея "Боевой славы". Вместе с учениками разыскивала и заводила переписку с ветеранами 5 гв. Зимовниковского механизированного корпуса, воевавшими на территории села. Многие из них приезжали на места былых боев, почтить память своих погибших товарищей. Привозили документы и фотографии, рассказывали о ранее неизвестных эпизодах боевых действий. За долгие годы работы был собран обширный исторический материал. В 2015 году в свет вышла книга Татьяны Ивановны "Поле подвига Ржавец". После завершения трудовой деятельности я обратился к Татьяне Ивановне с просьбой передать в фонды музея воспоминания, письма и фотографии, собранные за долгие годы поисковой работы, не вошедшие в книгу. Она с радостью откликнулась на это предложение. Просматривая, пожелтевшие от времени листы воспоминаний ветеранов, обнаружил одно интересное письмо, написанное в 1991 году И.А. Додеевым. В 1943 году гв. младший лейтенант, командир взвода инженерно-минной роты 12 гв. мбр. В воспоминаниях Ивана Александровича, а это семь листов рукописного текста, ярко и подробно описаны отдельные эпизоды боевых действий наших танкистов, пехотинцев и артиллеристов. Такие материалы не встретишь ни в одном журнале или отчете о боевых действиях. Приведем небольшой фрагмент из его письма: "Мне довелось в те дни занимать со своим взводом оборонительную позицию на правом фланге 1 мотострелкового батальона за минным полем, которое мы сами же и устанавливали. Мне со своего окопа даже без бинокля была видна вся картина боя перед фронтом батальона. В бою под Ржавцом рота наших танков заблаговременно скрытно замаскировалась в зарослях, которые тянуться вдоль реки от Ржавца к Авдеевке, то есть расположилась цепочкой перпендикулярно фронту. С тактической точки зрения это было рискованно, так как немецкие танки могли обойти кустарниковые заросли с двух сторон, (что потом и получилось) а наши танкисты не могли вести огонь прямой наводкой вперед. Но, такое расположение дало положительный результат в начале немецкого наступления на позиции 1 мотострелкового батальона. Когда немецкие танки стали приближаться к нашему переднему краю, то наши танки из зарослей открыли огонь из своих пушек по бортам танков противника. Первые выстрелы были удачными. Подбито было сразу несколько немецких тяжелых танков, а некоторые экипажи сумели подбить по два и три танка. Мне довелось наблюдать как один наш танк Т-34, спрятавшись за хатой, уничтожил три танка выстрелами с близкого расстояния. Немцы не сразу обнаружили откуда ведется огонь по их левофланговым танкам. Начали бить из пушек по хате, а развалив ее подожгли и наш танк. Экипаж выскочил из горящего танка и ползком начал продвигаться к окопам 1 мотострелкового батальона. В последствии стало известно, что танкисты доползли до наших окопов. Фамилии и имена людей я не знаю, но возможно, что это были члены экипажа лейтенанта Новака [7]. В ходе боя немцы обнаружили наши замаскированные танки и сосредоточили по ним огонь своей артиллерии, в результате чего большинство их было подбито и сожжено. Не сумев с ходу прорвать нашу оборону, немцы отошли на исходные позиции и стали готовиться к новой атаке" [8].

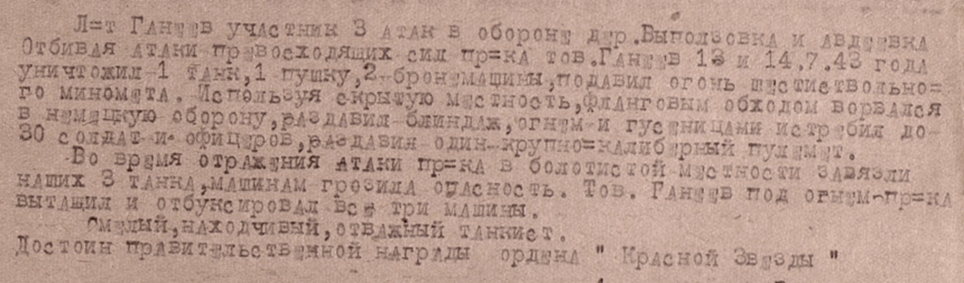

Таким образом, была завершена многолетняя кропотливая работа и было установлено, что найденная "тридцатьчетверка" была подбита 13 июля 1943 года. 13-14 июля в боях за населенные пункты Выползовка и Авдеевка смелость и находчивость проявили танкисты 55 гв. тп. Экипаж танка Т-34 под командованием гв. лейтенанта Г.М. Ганеева "Уничтожил 1 танк, 1 пушку, 2 бронемашины, подавил огонь шестиствольного миномета. Используя скрытую местность, фланговым обходом ворвался в немецкую оборону, раздавил блиндаж, огнем и гусеницами истребил 30 солдат и офицеров".

Поле боя, на котором сражались наши танкисты, находилось в заболоченной местности поймы р. Северский Донец. Три "тридцатьчеверки" застряли в болоте. Завязшие в трясине боевые машины являлись хорошей, неподвижной мишенью для танков и артиллерии противника. Гв. лейтенант Ганеев спас своих боевых товарищей от неминуемой гибели. Из наградного листа Малика Ганеевича: "Во время отражении атаки противника в болотистой местности застряли 3 наших танка, машинам грозила опасность. Товарищ Ганеев под огнем противника вытащил и отбуксировал все три машины. Смелый находчивый отважный танкист".

Из письма Ивана Александровича стало известно о героизме и самопожертвовании солдат взвода противотанковых ружей под командованием гв. лейтенанта В.П. Койгородова и отношении к пленным немцам: "На наши позиции двигались тяжелые немецкие танки, башенная и лобовая броня которых, была непробиваема для ПТР и даже для 76 мм пушек, поэтому взвод бронебойщиков Койгородова пропускал эти танки через свои окопы и стреляли в них в борт и корму с близкого расстояния. Таким образом поджигали их. Кроме того, бросали на танки противотанковые гранаты (с расстояния около 15 м). За танками шла немецкая пехота и бронебойщикам пришлось одновременно вести огонь из автоматов и по ней. Таким образом, солдаты с ПТР, автоматами и гранатами оказались среди лавины танков и пехоты противника. Чтобы так поступать нужна глубокая вера в справедливый характер войны. Бронебойщики взяли в плен немецкого унтер-офицера. Он вел себя нагло и потребовал встречи с нашим офицером. Пришел Койгородов. Увидев его, немец закричал: "О, майн гот, азиат, нихтшиссе". Койгородов по немецки ответил ему, что мы пленных не расстреливаем. Унтер был крайне удивлен, что азиат говорит по немецки. Дело в том, что В.П. Койгородов по национальности якут. Я его знаю с тех боев. Это скромный, честный и умный человек. Он еще до войны окончил университет, где и изучал немецкий язык".

Успешно били врага воины 1447 самоходно-артиллерийского полка и 409 гвардейского отдельного минометного дивизиона. "На третьи сутки (14 июля) после очередной атаки немцев, остатки батальона отошли на высоту, что восточнее Авдеевки. Отход батальона прикрывали самоходные пушки СУ-122, полк самолетов штурмовиков и дивизион «Катюш", который вел огонь из Больших Подъяруг. После первого залпа "Катюш" загорелось несколько немецких танков и залегла пехота. Горели танки, а вокруг них горели хлеба и бурьян. Из огня и дыма выползали "тигры", а за ними средние танки. После нескольких залпов самоходных установок загорелись "тигры". Остальные начали отход скрываясь в дыму. Под таким прикрытием, остатки бригады заняли новые позиции и окопались. В тот же день прибыл 2-й мотострелковый батальон нашей бригады, который сменил 1-й мсб".

За время участия в боях бойцы и командиры 409 гв. минометного дивизиона показали исключительные образцы боевых действий в борьбе против танков и пехоты противника. А однажды выпустив только два реактивных снаряда была сорвана атака танков противника. "15.7.43 г. в районе Ржавец на дороге противник сосредоточил много танков и автомашин с пехотой. Дивизион занял ОП, но связи с магнитной аномалией командир дивизиона начал пристрелку, выпустив первые две мины противник понял, что стреляет Р/С и от этих двух мин в панике колонна танков и машин рассеялась. В результате чего не пришлось произвести дивизионный залп" [9]. Благодаря маневренности и хорошей маскировке ни одна из девяти боевых установок М-13 не была выведена из строя от действий авиации и артиллерии противника. За период боев было только два случая выхода из строя материальной части боевых машин. Первый по причине взрыва на направляющей снаряда ТС-14, второй - наезд на противотанковую мину, в результате подрыва была выведена из строя вся ходовая часть.