Медицина – одна из важнейших отраслей в жизнедеятельности человека, она важна в мирное время, а во время войн и военных конфликтов просто необходима.

Великая Отечественная война – это большая кровь и колоссальные жертвы. Но потери Красной армии в этой войне могли быть куда более значительными, если бы не подвиг людей, боровшихся за жизни раненых и больных. В 1941–1945 годах врачи, фельдшеры, медсестры и санитары вернули в строй, поставили на ноги из числа раненых, контуженных, обожженных и обмороженных, поступивших за всю войну на излечение в медицинские учреждения, 71,7% личного состава. 20,8% личного состава, пострадавшего на полях сражений, было признано негодным к военной службе и уволено из армии, а лишь около 7,5% – умерло. Из числа заболевших в строй было возвращено 86,7% личного состава, 3,5% больных умерло. Инвалиды составили 66% (ок. 2,5 млн чел.) из числа уволенных из рядов Красной армии. Поистине, это был подвиг медиков во имя жизни. Армия и население были надежно ограждены от возникновения эпидемий – этих постоянных спутников войны. Поистине, это был подвиг медиков во имя жизни.

Согласно данным анализа донесений объединений советских Вооруженных сил санитарные потери в годы Великой Отечественной войны составили 18 344 148 чел., в том числе 15 205 592 раненых, контуженных и обожженных, 3 047 675 заболевших, 90 881 чел. – обмороженных [1].

С началом Великой Отечественной войны, в условиях неблагоприятной военно-политической обстановки, значительных потерь, которые несли Вооруженные силы Советского Союза, государство поставило перед военно-медицинской службой следующие стратегические задачи:

– возвратить в строй максимальное количество раненых и больных;

– вернуть к полноценной жизни тех, кто был уволен из рядов Вооруженных сил по ранению или заболеванию;

– уменьшить число небоевых потерь, предотвратить вспышки массовых заболеваний как среди военнослужащих, так и среди гражданского населения [2].

Для решения указанных задач был проведен ряд мероприятий. В том числе реструктуризация центрального органа управления санитарной службы Красной армии и военной медицины в целом [3]. Залогом успешной работы военной медицины стала грамотная организация лечебно-эвакуационного обеспечения.

В основу организации лечения раненых и больных было положено непрерывное движение лечебных учреждений за действующими войсками и лечение раненых на месте.

Спасение раненых начиналось с поля боя. От своевременности оказания первой помощи и выноса раненого с поля боя зависели его жизнь и возвращение в строй. Первую врачебную помощь раненые получали в полковом медицинском пункте (ПМП), квалифицированную медицинскую помощь в дивизионном медицинском пункте (ДМП) – медико-санитарном батальоне (МСБ) дивизии и специализированную медицинскую помощь – в армейских и фронтовых госпиталях.

Значение военной медицины, особые условия труда военных медиков на поле боя были признаны руководством страны в первые недели войны, уже 23 августа 1941 года был издан приказ НКО СССР № 281 «О порядке представления к правительственной награде военных санитаров и носильщиков за хорошую боевую работу» [4].

За вынос с поля боя 15 раненых с личным оружием указанные категории военнослужащих представлялись к награждению медалью «За боевые заслуги» (или «За отвагу»), вынос 25 раненых с оружием – к ордену Красной Звезды, 49 раненых с личным оружием – к ордену Красного Знамени, 80 раненых – к ордену Ленина.

За неоценимый вклад в дело Великой Победы свыше 116 тыс. военных медиков были награждены орденами и медалями Советского Союза, 47 из них были удостоены звания Героя Советского Союза.

* * *

Величайшее сражение на Курской дуге, его отдельный эпизод – Прохоровское сражение, стали важнейшим этапом Великой Отечественной войны, здесь в наших краях был завершен коренной перелом в ходе войны. Командование обеих сторон понимало, что исход этой битвы окажет решающее значение как на итоги летней кампании 1943 года, так и на исход Великой Отечественной войны в целом [5].

Усилия сторон были беспрецедентны, велики были и потери, как безвозвратные, так и санитарные. В период Курской битвы медицинской службой Красной армии был получен богатый опыт лечебно-эвакуационного обеспечения войск в различных условиях боя (операции) – в обороне, при проведении контрнаступления и в наступлении [6]. Успех медицинского обеспечения был обусловлен:

– маневренностью и подвижностью хирургических сил;

– формированием нештатных групп усиления и подвижных хирургических бригад;

– эшелонированием специализированной медицинской помощи;

– подвижностью медицинских органов, обусловивших их деятельность непосредственно в войсках (непосредственно за ними).

Таблица 1.

Санитарные потери Красной армии в Курской битве

|

|

в армиях, на направлениях главных ударов войск противника

|

в армиях, на направлениях вспомогательных ударов войск противника |

|||||

|

Среднесуточные санитарные потери, % |

1,0–1,1 |

0,05–0,2 |

|||||

|

|

|||||||

|

|

тяжелораненые |

легкораненые |

больные |

||||

|

Доля в санитарных потерях, % |

30,0–35,0 |

53,5–58,5 |

11,5 |

||||

|

|

|||||||

|

|

голова, шея |

туловище |

конечности |

область таза |

|||

|

Ранения, % |

11,5 |

13,0 |

71,4 |

4,1 |

|||

Медицинское обеспечение этой битвы планировалось и готовилось в условиях заранее подготовленной обороны, что предопределяло развертывание сил и средств медицинской службы на направлении главных ударов войск Воронежского и Центрального фронтов с последующим контрнаступлением. С этой целью на важнейшие эвакуационные направления были выдвинуты группы госпиталей с наличием в них всех профилей медицинских учреждений госпитальных баз армий и фронтов. Это отвечало требованиям эвакуации по назначению и специализированного лечения раненых. Однако, создание резерва госпиталей дело трудное и не всегда выполнимое.

На 1 июля 1943 года Воронежский фронт имел пять общевойсковых армий и одну танковую. Располагал 62 хирургическими подвижными полевыми госпиталями (ХППГ), 13 инфекционными подвижными полевыми госпиталями (ИППГ), 18 госпиталями для легкораненых (ГЛР), 14 терапевтическими подвижными полевыми госпиталями (ТППГ)) 80 эвакогоспиталями и тремя сортировочными госпиталями. Кроме того, во фронте было семь отдельных рот медицинского усиления и 9 автосанитарных рот. В июле во фронт дополнительно прибыло 5 эвакогоспиталей. Было сформировано 4 госпиталя для легкораненых и 2 сортировочных госпиталя, каждый на базе одного эвакогоспиталя.

На 5 июля, день начала оборонительной операции на Курской дуге, в Госпитальной базе (ГБФ) Воронежского фронта из 81400 штатных коек было развернуто 79556. Что говорит о том, что практически все обозначенные выше медицинские учреждения прибыли в районы назначения. Из развернутых коек 50967 оставались свободными. Санитарные потери были незначительными, причем они приходились главным образом на войска 6-й, 7-й гвардейских и 1-й танковой армий.

Передовая ГБФ была развернута в районе Солнцево, в 35 километрах северо-восточнее Обояни, то есть на направлении основного и вспомогательного ударов главной группировки врага. Эта база имела госпитали всех профилей. Она по своей емкости была небольшой, но достаточной для приема, а в последующие дни, с нанесением контрудара 5 гв. А и 5 гв. ТА, и специализированного лечения поступавших раненых и больных. База фронта располагалась на главном направлении оборонительных, а потом и наступательных боев и находилась на расстоянии 75 километров от исходного положения войск. Для обеспечения оборонительной операции такое расстояние можно считать небольшим. А она длились с 5 до 15 июля. Противник за это время продвинулся в глубь нашей обороны на 35 километров. Следовательно, дислокация головной ГБФ была вполне удачной, но по емкости недостаточной. 12 июля 5 гв. А и 5 гв. ТА нанесли контрудар. Этот день стал апогеем Прохоровского сражения. Медицинское обеспечение боевых действий войск там не встречало трудностей, несмотря на то что обе наши армии вступили в сражение с ходу, оставив свои госпитали далеко позади. Раненых солдат и офицеров эвакуировали в госпитали 6 гв. А, располагавшиеся восточнее Прохоровки вплоть до станции Голофеевка Старооскольского района.

В настоящее время музей-заповедник «Прохоровское поле» ведет активную деятельность в направлении поиска медицинских учреждений, которые располагались на территории нашего района во время Прохоровского сражения. Мы остановимся на выявлении дислокации именно этих госпиталей и пунктов, в которых они располагались.

Согласно документам, хранящимся в филиале Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации – архиве военно-медицинских документов (г. Санкт Петербург), на 1июля 1943 года санитарные учреждения 6-й гвардейской армии Воронежского фронта на территории Прохоровского района располагались следующим образом (табл. 2):

Таблица 2.

Дислокация санитарных учреждений 6-й гв. А

Воронежского фронта на территории Прохоровского района

по состоянию на 1 июля 1943 г. [7]

|

№ п/п |

Название и номер медицинского учреждения |

Место расположения |

Наличие транспорта для подвоза раненых |

|

1 |

Санитарный отдел армии |

с. Прелестное |

|

|

2 |

ПЭП 106 |

с. Гусек-Погореловка |

1легковой, 9грузовых, 3санитарных машины |

|

3 |

ХППГ 872 |

Радьковка(1-й эшелон) Сагайдачное(приемно-сортировочный пункт) |

7 грузовых машин |

|

4 |

ХППГ2326 |

Озеровский |

5 грузовых, 3 санитарных машины |

|

5 |

ХППГ2329 |

Подольхи |

6 грузовых, 3 санитарных машины |

|

6 |

ХППГ 4396 |

х.Высокий (р-н Гусек-Погореловки) |

6 грузовых, 2 санитарных машины |

|

7 |

ХППГ 1118 |

Ивановка |

5 грузовых, 2 санитарных машины |

|

8 |

ХППГ 5157 |

Ивановка |

6 грузовых машин |

|

9 |

ХППГ5210 |

Ивановка |

5 грузовых машин |

|

10 |

ТППГ 2709 |

Вязовое |

4 грузовых машины |

|

11 |

Инфекционный госпиталь № 803 |

Гусек-Погореловка |

6 грузовых, 3 санитарных машины |

|

12 |

Инфекционный госпиталь № 5275 |

х.Кудрин (р-н Гусек-Погореловки) |

5 грузовых машин |

|

13 |

35-я отдельная рота медицинского усиления (4 – ХГУ, 2 – НХГУ, 2 – ЧГУ, 2 – ОГУ, 2– ТТГУ, 2 – РГУ) |

Подольхи |

|

|

14 |

83-я патолого-анатомическая лаборатория |

х. Долгий |

|

|

15 |

93-я автомобильно-санитарная рота |

х.Гаюры |

52 грузовых машин из них 42 п/сан |

|

16 |

35-й санитарно-эпидемиологический отряд |

х.Долгий |

|

|

17 |

71-й передовой перевязочный отряд |

Петровка |

|

|

18 |

508-ой банно-дезинфекционный отряд |

Калинин |

|

|

19 |

5349-й передовой перевязочный отряд |

Калинин |

|

|

20 |

15-я конно-санитарная рота |

х.Цигулев |

141 лошадь, 68 повозок |

|

21 |

Летучка ПАСС - полевой армейский санитарный склад |

Гусек-Погореловка |

|

6 июля командующий 5 гв. ТА получил приказ выдвинуться из района Острогожска и сосредоточиться на указанных рубежах для последующего наступления. Совершив 300-километровый марш армия за три дня вышла в район наступления. Приняла участие в Прохоровском сражении.

Вечером 8 июля командующий Степным фронтом лично поставил командующему 5 гв. А задачу на выдвижение армии и занятие обороны по реке Псел. Ночью и днем 9 и 10 июля армия совершила марш, к исходу дня вышла на указанные рубежи и в ночь на 11 июля заняла оборону.

Эти две армии сразу обеспечили командованию Воронежского фронта значительный численный перевес над противником.

Но санитарные учреждения армий, следовавшие за ними, подошли немногим позже. Согласно архивным документам на 15 июля в Прохоровский район прибывает хирургический подвижной полевой госпиталь 5 гв. ТА с номером 2194 и располагается в с. Раисовка. Информация по санитарным учреждениям выглядит следующим образом:

Таблица 3.

Дислокация санитарных учреждений

Воронежского фронта на территории Прохоровского района

по состоянию на 15 июля 1943 г. [8]

|

3 |

Название и номер медицинского учреждения |

Место расположения |

Наличие транспорта для подвоза раненых |

|

6-я гвардейская армия |

|||

|

1 |

Санитарный отдел |

Радьковка |

|

|

2 |

ХППГ 872 |

Радьковка |

7 груз. машин |

|

3 |

39-я автосанитарная рота |

Радьковка |

52 груз. машины |

|

|

|

|

|

|

5 |

ХППГ 1118 |

Ивановка |

5 груз. машин, 2 сан. машины |

|

6 |

ХППГ 5157 |

Ивановка |

6 груз. машин |

|

7 |

ХППГ 5210 |

Ивановка |

5 груз. машин |

|

8 |

35-я отдельная рота медицинского усиления |

Васильевка |

|

|

5-я гвардейская танковая армия |

|||

|

9 |

ХППГ 5186 |

Сергеевка |

4 груз. машины |

|

4 |

ХППГ-2194 |

Раисовка |

1 лег. машина, 3 груз. машины |

Перемещение госпитальной базы 6-й гв. А говорит о наступлении войск Красной армии и оттеснении противника с занимаемой территории.

На 1 августа 1943 года в районе располагаются следующие медицинские отделы и учреждения (см. таблицу ниже),

Таблица 4.

Дислокация санитарных учреждений

Воронежского фронта на территории Прохоровского района

по состоянию на 1 августа 1943 г. [9]

|

№ п/п |

Название и номер медицинского учреждения |

Место расположения |

Наличие транспорта для подвоза раненых |

|

5- я гвардейская танковая армия |

|||

|

1 |

5-й Санотдел армии |

Малые Маячки |

1 груз. машина |

|

2 |

ХППГ 5160 |

Ясная Поляна |

5 груз. Машин |

|

3 |

ХППГ 5186 |

Лучки |

4 груз. Машины |

|

4 |

ИГ 4190 |

Ясная Поляна |

|

|

5 |

ОРМУ 82 ХГУ-4, НГУ-1, ЛОРГУ-1, ОГУ-1, ЧГУ-2, ТТГУ-2, РГУ-2 |

Малые Маячки |

|

|

6 |

Летучка ПАСС 601 |

Малые Маячки |

|

|

7 |

232 –й полевой эвакуационный пункт |

Верхняя Ольшанка |

5 груз. машин |

|

8 |

2623 –й госпиталь для легкораненых |

Верхняя Ольшанка |

2 груз. машины |

|

9 |

ХППГ 5158 |

Верхняя Ольшанка |

5 груз. машин |

|

|

5-я гвардейская армия |

||

|

10 |

Санотдел армии |

Карташовка |

1 легк. машина |

|

11 |

175-й полевой эвакуационный пункт |

Грязное |

4 груз. машин, 6 лошадей, 3 повозки |

|

12 |

ХППГ 4196 |

Прелестное |

1 груз. машина, 3 лошади, 2 повозки |

|

13 |

ХППГ 4197 |

Прелестное |

3 груз. машина, 3 лошади, 1 повозка |

|

14 |

ХППГ 4198 |

Ясная Поляна |

3 лошади, 2 повозки |

|

15 |

ХППГ 602 |

Грязное |

7 груз. машина, 3 лошади, 2 повозки |

|

16 |

ХППГ 5215 |

Свино-Погореловка |

4 груз. машины |

|

17 |

ТППГ 1593 |

Петровка |

3 груз. машины, лошадей, 3 повозки |

|

18 |

ИГ 4164 |

Береговое |

4 лошади, 2 повозки |

|

19 |

АСГ 165 |

Прелестное |

|

|

20 |

113-й передовой перевязочный отряд |

Сеймица |

12 лошадей, 6 повозок |

Причем, многие санучреждения, обозначенные в таблице находятся ближе к поселку Яковлево, основной шоссейной дороге, по которой начали свое наступления немцы 5 июля 1943г. А в это время, воины Красной армии ведут активные боевые действия на подступах к Белгороду. Он будет освобожден от немецких захватчиков 5 августа 1943 года.

Деятельность санитарных отделов армий еще только предстоит исследовать. Это касаемо процессов лечебно-эвакуационного обеспечения, санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий, медицинского снабжения, подготовки кадров, научной работы, это и гуманизм советских медиков, и их подвиги. Это и конкретные судьбы медицинских работников, раненых и больных, лиц, умерших в госпиталях, на этапах медицинской эвакуации.

Поэтому мы остановимся лишь на рассмотрении тех учреждений, некоторые документы которых удалось изучить на сегодняшний день, особо выделив 872-й хирургический полевой подвижной госпиталь [10].

872-й хирургический полевой подвижной госпиталь был сформирован из 371-го медсанбата в июле 1942 года. За счет его материальной части и почти целиком за счет его кадров.

В мае 1941 года в Святогорском лагере Славянского района Сталинской области начала формироваться 227-я стрелковая дивизия, а с ней и 371-й медсанбат, который вошел в состав этой дивизии. Почти на всем протяжении своего существования, а главным образом в период маневренной обороны медсанбат строил свою работу на два эшелона:

1-й эшелон – это оперативная группа в составе большей части сортировочного взвода и части операционно-перевязочного взвода;

2-й эшелон – это операционно-перевязочная госпитальная часть, эвакоотделение и вся материальная база.

В первом эшелоне производилась сортировка основная и оказывалась неотложная помощь, по возможности производилась первичная обработка ран. Он был максимально приближен к передовым частям. Все более сложные случаи, которые могли быть отсрочены в своей обработке, требующие госпитализации, отправлялись глубже в тыл во второй эшелон. Первый эшелон был максимально подвижным. Легко мог снятся и переброшен в другой пункт, так как не был обременен большим грузом и ранеными, за исключением нетранспортабельных. Эта группа всегда имела в резерве машины в количестве, обеспечивающим одноразовый подъем своего эшелона. При устойчивой обороне необходимость в эшелонировании отпадала и МСБ разворачивался чаще целиком, выдвигая вперед только небольшую группу, которая при необходимости оказывала помощь полковым пунктам, контролировала их работу.

В период обороны хирурги МСБ были раскреплены в полевые санчасти, куда выезжали проводить конференции, занятия по актуальным вопросам военно-полевой хирургии.

Так как палаточным фондом МСБ не располагал, то обычно разворачивался всегда в указанных штабом дивизии населенных пунктах. В период подвижной обороны, сопровождавшейся, как правило, отходом частей, МСБ редко когда имел возможности выслать рекогносцировщиков вперед для подбора места развертывания. Если в селе имелась школа, она всегда бралась за основу для дислокации госпиталя, заранее намечалось расположение подразделений МСБ. Если требовался ремонт, то авральным способом начиналась побелка здания и комнат. Развертывание производилось в соответствии со всеми требованиями к полевым медицинским учреждениям, в том числе и по охране, и обороне. Не всегда было легко подыскать подходящее место и нужные помещения в зимнее время. Много нужно было затрачивать времени и труда на подготовку помещений с точки зрения их утепления и приведения в санитарное состояние, особенно в пунктах, освобожденных от оккупации.

После нескольких сокращений штата со 177 человек МСБ работал со штатом 103 человека.

В составе 21-й армии МСБ принимал участие в зимних боях 1942 года. Располагался в с. Радьковка. В наступательной операции под Прохоровкой в 371 МСБ было принято 973 человека, из них раненых – 687 чел., других пораженных в боях, обмороженных, контуженных – 197 чел., больных – 89 человек. Оперировано раненых – 142 чел.

Далее, в июле 1942 года, на базе 371 МСБ вырос и окреп совершенно новый 872-й хирургический полевой подвижной госпиталь, ставший по своему профилю главным образом госпиталем первой линии.

Можно выделить несколько этапов в работе госпиталя:

Мы рассмотрим третий период деятельности. 25 апреля 1943 года госпиталь получил приказ выехать по маршруту: Курск – Обоянь – Прохоровка, развернуться в одном из сел Прохоровского района. К началу мая госпиталь развернулся в селе Гусек-Погореловка, заняв помещение школы и ряд прилегающих к ней зданий. Поступление раненых и больных началось с 1 мая 1943 года. С 7 мая 1943 года госпиталь передислоцировался в более удобное место – село Радьковка, где и развернулся на базе больницы и двух школ, расположенных рядом.

Переезд госпиталя в Прохоровский район был принят работниками госпиталя с большой радостью, так как эта местность им была уже знакома по операциям 1941-1942 гг. Красивое, утопающее в зелени село Радьковка после полутора лет немецкой оккупации с радостью приняло своих старых знакомых. Был произведен ремонт здания под госпиталь – остекление оконных рам, побелка. Всего под госпиталь было занято 6 зданий, в которых развернуто до 400 коек. Все эти 400 коек были развернуты на кроватях (стационар), частично на нарах, носилках, поставленных на козлы. Оборудованы два помещения для тяжелораненых и легкораненых. Отдельное здание занято под команду выздоравливающих на 70–80 коек. Поступление раненых и больных происходило из МСБ и лишь небольшая часть – из частей и ПМП (Полковой Медицинский пункт - второй пункт эвакуации раненых с поля боя).

Эвакуация раненых в ППГ первой линии производилась большей частью автотранспортом армейской автороты и транспортом госпиталя. В мае и июле довольно энергично проводилась эвакуация тяжелораненых самолетами во фронтовой тыл.

Помимо основного эшелона в с. Радьковка, госпиталь развернул в с. Сагайдачное приемно-сортировочный пункт, расположив его в школе у главной дороги. Отсюда, в случае поступления раненых, двигающихся дивизионным порожняком, перевозили в госпиталь уже своим транспортом (обычно поток раненых здесь был небольшой).

В этот период работы госпиталя влились в него новые люди – врач-фельдшер Окунева, а также прибыла группа отдельной роты медицинского усиления (ОРМУ) – Мухамедъяров, Галдин, Сандов.

Ввиду большого притока терапевтических больных в мае была придана группа ОРМУ под руководством врача 2 ранга Волкова.

На базе госпиталя во второй половине мая проводились курсы по усовершенствованию врачей, а также была проведена армейская врачебная конференция по разбору медико-санитарного обеспечения Сталинградской операции [11]. Имея ввиду несомненные заслуги ППГ 872 в период сталинградских боев приказом командующего армией (6 гв. А) ряд работников госпиталя были награждены орденами и медалями.

Тихо было на этом участке фронта в мае, июне 1943 г. Наши войска занимали оборону и вели разведку, шла боевая подготовка, пополнение запасом материальных средств. Поступление раненых было небольшое, преобладали больные. Однако атмосфера была напряженной. Тишина грозила превратиться в бурю.

5 июля 1943 г. началось наступление германской армии на северном и южном фасах Курской дуги, особенно ожесточенные бои развернулись на Белгородском направлении в районе Прохоровки. Так начался новый период в истории госпиталя.

За период с 16 июля по 1 августа 1943 г. в госпиталь поступило из других медицинских учреждений (МСБ, ППГ) 2511 человек ранбольных, из них больных – 1653 чел. – 65,8%. Характер ранений не представлял каких-либо особенностей. Здесь были минно-осколочные и пулевые ранения, а также нередко поступали раненые после бомбежек. Контингент поступающих больных был самым разнообразным и чего-либо специфического не представлял.

Наибольшую часть больных представляла группа больных с желудочно-кишечными расстройствами (язвы, гастриты, энтероколиты). Сыпно-тифозные больные – 12 чел., которых получил госпиталь в наследие из Радьковской больницы. Это были военнослужащие, потом транспортабельные из них были перевезены в ППГ 2709 (с. Вязовое).

До 20 июля 1943 г. госпиталь дислоцировался в с. Радьковка. Благодаря удобному размещению госпиталь с потоком раненых справлялся. С 21.07.1943 г. госпиталь переместился в с. Семеновка Новооскольского района.

В течение месяца госпиталь работал в первой линии. С 5 по 17 июля принимал контингент раненых не только 6 гв. А, но и 5 гв. ТА. Прием раненых производился непосредственно из частей. Необработанные раненые также поступали из медсанбатов в силу перегрузки последних. В виду очень большого поступления необработанных больных госпиталь не успевал оказывать всю необходимую хирургическую помощь и передавал часть раненых для обработки в госпиталя второй линии (ХППГ 126 Коньшино и ХППГ 503 Ольховатка - специализированный госпиталь, куда эвакуировались челюстно-лицевые, нейро-хирургические и глазные раненые) особенно в числах с 6 по 9 июля 1943 г., себе оставляя самую тяжелую группу раненых в живот, грудь, шок, кровопотери и др. Кроме этого, до 17 июля эвакуации больных производилась в ХППГ 2709 в село Вязовое [12].

За июль 1943 г. один лишь 872-й госпиталь провел 496 хирургических манипуляций. Более подробная информация сейчас на экране - количество и характер операций. За июль в госпиталь поступило 4490 раненых [13].

Таблица 5.

Количество поступивших и умерших в ХППГ 872

С 5.07 по 17.07.1943 г. [14]

|

Дата поступления |

Количество поступивших |

Количество умерших |

|

5.07.1943г. |

27 |

- |

|

6.07.1943г. |

439 |

9 |

|

8.07.1943г. |

211 |

11 |

|

9.07.1943г. |

238 |

11 |

|

10.07.1943г. |

184 |

7 |

|

11.07.1943г. |

547 |

4 |

|

12.07.1943г. |

679 |

8 |

|

13.07.1943г. |

355 |

3 |

|

14.07.1943г. |

91 |

7 |

|

15.07.1943г. |

114 |

7 |

|

16.07.1943г. |

41 |

8 |

|

17.07.1943г. |

2 |

3 |

Согласно архивным документам, которые отражены в таблице, наибольшее количество раненых и больных приходится на 11 и 12 июля – время подготовки и проведения контрудара под Прохоровкой. Далее количество поступивших в госпиталь значительно уменьшается и, с отступлением немецких войск 17 июля, практически прекращается.

Начальником хирургического передвижного полевого госпиталя № 872 был подполковник медицинской службы, выпускник Военно-медицинской академии, уроженец с. Стаканово Черемисиновского района Курской области Никулин Алексей Николаевич (25.02.1904 г.р.). В последующем он возглавлял госпиталь в битве за Днепр и в Ленинградско-Новгородской операции.

В Белгородской области, в Краснояружском районе есть музей под открытым небом «Подвиг во имя жизни», это реконструкция хирургического полевого подвижного госпиталя № 872. Научный отдел музея предполагает, что уже к началу боевых действий база госпиталя № 872 была эвакуирована в район с. Репяховки. Однако, его подразделения продолжали работать в непосредственной близости от передовой – в с. Радьковка Прохоровского района. Переправляли раненых сюда, в урочище Наумовщина, с помощью санитарной авиации, а также автомобильным транспортом. Большая часть бойцов была из 702-го стрелкового полка 213-й стрелковой дивизии 52-й армии. К сожалению, данная информация не подтверждена архивными документами, возможно выдвинуть еще одно предположение, что в районе села Репяховка располагалась госпитальная база фронта. Докуметы же точно свидетельствую расположение госпиталя в с. Радьковка и далее с 21 по 1 августа включительно в с. Семеновка… Наша работа в исследовании его боевого пути продолжается.

Хирургический полевой подвижной госпиталь № 2329.

В период сражения располагался в с. Подольхи и принимал раненых солдат. В фондах музея сохранились воспоминания начальника госпиталя майора медицинской службы Бутикова Михаила Александровича. Он пишет: «Помню случай с эвакуацией раненых из села Подольхи Прохоровского направления. Немецко-фашистским войскам 11-12 июля 1943 г. ценой больших жертв удалось приблизиться к селу Подольхи, уже была слышна пулеметная стрельба, рвались снаряды, мины, недалеко от села. Тыловые части полков начали отходить и, как на грех, сконцентрировались в селе. Это привлекло авиацию противника. Начали сильно бомбить село, в том числе и госпиталь. Нависла опасность захватить госпиталя с ранеными. Работники госпиталя без паники, под бомбежкой продолжали оказывать помощь раненым, уже прибывающим непосредственно с линии боя. В это время прибыл нарычный с колонной санитарных машин и передал приказ начальника мед. службы полковника Гаврилова Г.И. – немедленно эвакуировать раненых в тыл. Мужественно осуществляли эвакуацию капитан В.Н. Креславский, ст. лейтенант Евгения Васильевна Калиновская и санитарка Тихомирова. Они не только занимались подготовкой и погрузкой раненых на машину, но лично принимали участие в задержке грузовых машин, следующих порожняком в тыл. Каждого одевали, кормили, следили за правильностью погрузки. Тяжелораненые отправлялись самолетами санитарной авиации.

Трудно перечислить всех работников госпиталя, которые в самые тяжелые минуты боевой обстановки геройски трудились на своих постах. Все же нельзя не упомянуть главного хирурга Владимира Митрофановича Путятина – своей практической деятельностью, человечностью, высокой культурой, служил образцом для многих хирургов. Его помощники хирурги Добров Г.Г., А.В. Марцина, А.П. Марцин – скромные отзывчивые, большой души люди, так же вложили немало труда, спасая жизнь многим людям.

В экспозиции музея Третье ратное поле России есть экспозиция посвященная военным врачам, основу которой составили личные вещи В.М. Путятина. Эти предметы попали к нам в музей благодаря Наталье Ивановне Овчаровой. Она обратилась с просьбой к Андрею Владимировичу – сыну хирурга… И после непродолжительного времени пришла посылка с медицинскими предметами и инструментами Владимира Митрофановича, но это еще не завершение нашей истории. 8 мая этого года к нам в музей приезжал Андрей Владимирович. Обещал передать к нам в музей награды и документы отца! Коллекция Путятина в музее пополнится.

Исходя из просмотренных и изученных отчетов, справок, приказов и распоряжений, документов военно-медицинского архива [15], можно говорить о том, что существовавшая на июль 1943 года система лечебно-эвакуационного обеспечения армии полностью обеспечивала своевременное оказание помощи и эвакуацию раненых и больных солдат. Вклад военных медиков в общее дело Победы был велик. Маршал Советского Союза Иван Христофорович Баграмян писал: «То, что сделано военной медициной в годы минувшей войны, по всей справедливости может быть названо подвигом. Для нас, ветеранов Великой Отечественной войны, образ военного медика останется олицетворением высокого гуманизма, мужества и самоотверженности» [16].

В 2023 году исполнится 80 лет со дня начала Курской битвы. Поэтому не удивительно, что мы вновь и вновь обращаемся к событиям июльских дней 1943 г., изучаем архивные документы, воспоминания участников сражений и боев. Это огромный пласт военной истории, над которым вот уже многие десятилетия трудятся историки, журналисты, писатели.

Значительный вклад в достижение победы в Курской битве внесла 1-я танковая армия, принявшая на себя удар отборных соединений вермахта. В последние годы о танковой армии вышло немало книг [1]. А сколько воспоминаний, очерков, книг, статей, публикаций и монографий посвящено Михаилу Ефимовичу Катукову, смелым подвигам танкистов - «катуковцев» – и не счесть!

1-я гвардейская танковая армия ведет свою историю от 1-й танковой армии (2-го формирования), сформированной в соответствии с директивой Ставки ВГК от 30 января 1943 г. на Северо-Западном фронте на базе полевого управления 29-й армии в районе г. Осташков с непосредственным подчинением Ставке. В ее состав вошли 3-й механизированный, 6-й танковый корпуса, три лыжные бригады, другие соединения и части. Командующим армией был назначен гвардии генерал-лейтенант танковых войск М.Е. Катуков, членом Военного совета – генерал-майор Н.К. Попель, начальником штаба – генерал-майор Н.С. Дронов [2]. В середине февраля армия была включена в Особую группу войск генерал-полковника М.С. Хозина, но уже 23 февраля выведена в резерв Ставки ВГК [3].

Боевой путь 1-й танковой армии неразрывно связан с её первым командующим – выдающимся советским полководцем дважды Героем Советского Союза маршалом бронетанковых войск Михаилом Ефимовичем Катуковым. Он начал службу в Красной армии в 1919 году. В начале Великой Отечественной войны Михаил Ефимович командовал 20-й танковой дивизией, входившей в 9-й механизированный корпус, затем 4-й танковой бригадой, которую за успешные боевые действия в октябре 1941 г. на Орловско-Тульском направлении 11 ноября преобразовали в 1-ю гвардейскую танковую бригаду. В апреле 1942 г. М.Е. Катуков возглавил 1-й танковый корпус, участвовал в летних сражениях под Воронежем [4]. С января 1943 года до конца войны командовал 1-й танковой армией (с апреля 1944 переименована в 1-ю гвардейскую танковую армию). В 1943 году армия под его командованием участвовала в Курской битве, в Белгородско-Харьковской операции и с конца декабря – в Житомирско-Бердичевской операции, освобождая Украину.

Войска 1-й танковой армии к 1 апреля 1943 г. сосредоточились в районе Обояни. Начиная с апреля, соединения и части армии пополнялись танками, а 28 апреля Ставка Верховного Главнокомандования передала 1-ю танковую армию в состав Воронежского фронта, приказав доукомплектовать её личным составом и боевой техникой до штатных норм.

В середине мая в 1-ю танковую армию прибыли 8-я зенитно-артиллерийская дивизия, 385-й авиаполк связи (19 самолётов По-2), 83-й полк связи, 35-й автотранспортный полк, 6-й и 7-й ремонтно-восстановительные батальоны и девять госпиталей. 3-й механизированный корпус получил 1707-й зенитно-артиллерийский полк, а 6-й танковый – 85-й мотоциклетный батальон. В оба корпуса прибыло по авиазвену связи (три самолёта По-2).

26 мая началось формирование 31-го танкового корпуса. В его состав вошли 100, 237 и 242-я танковые бригады (две последних формировались на базе отдельных танковых полков армии), 145-й сапёрный батальон и 692-й батальон связи. Командиром корпуса был назначен полковник Д.Х. Черниенко, командовавший до этого 49-й танковой бригадой; штаб возглавил полковник И.И. Пименов.

К лету 1943 года на советско-германском фронте сложилось следующее положение: в результате зимних боев в районе г. Курска была освобождена значительная часть советской территории, в результате чего линия фронта приобрела очертание выступа. С конца марта по июль 1943 г. на этом участке фронта наступила так называемая стратегическая пауза. Обе стороны, и гитлеровское командование, и Ставка ВГК разрабатывали планы и осуществляли подготовку к летней кампании 1943 г.

Германское командование планировало летом провести операцию по ликвидации Курского выступа и разгрому советских войск, занимавших здесь оборону, надеясь вернуть утраченную стратегическую инициативу. Был разработан план наступательной операции, получившей кодовое название «Цитадель». Планом предусматривалось сходящимися ударами с севера (группа армий «Центр», командующий – генерал-фельдмаршал Г. Клюге) и юга (группа армий «Юг», командующий – генерал-фельдмаршал Э. Манштейн) в общем направлении на Курск окружить и уничтожить войска Красной армии, находящиеся в выступе, а затем, в случае успеха, провести операцию по разгрому войск Юго-Западного фронта.

Руководство Германии прилагало огромные усилия, чтобы создать к лету 1943 года превосходство в силах на советско-германском фронте. Для проведения операции «Цитадель» германское командование привлекало отборные войска вермахта и наиболее опытных генералов. На курском направлении были сосредоточены огромные силы [5].

Группировка немецких войск на южном фасе Курской дуги, противостоящая войскам Воронежского фронта, имела в своём составе на 5 июля 1943 г. более 1476 танков, в их числе 204 «пантеры» и 102 «тигра», 244 штурмовых орудия StuG, 113 самоходных орудий «мардер», 45 самоходных орудий «насхорн», около 40 самоходных орудий «грилле», 40 «хуммель», 54 «веспе» [6]. Все немецкие дивизии и приданные части были полностью укомплектованы личным составом и боевой техникой.

Перед началом операции Воронежский фронт (командующий – генерал армии Н.Ф. Ватутин) имел в своем составе: первый эшелон – 38 А (командующий – генерал-лейтенант Н.Е. Чибисов), 40 А (командующий – генерал-лейтенант К.С. Москаленко, 6 гв. А (командующий – генерал-лейтенант М.Е. Чистяков), 7 гв. А (командующий – генерал-лейтенант М.С. Шумилов), второй эшелон – 1гв. ТА (командующий – генерал-лейтенант М.Е. Катуков), 69 А (командующий – генерал-лейтенант В.Д. Крюченкин), резервы: 5 гв. Сталинградский (командир – гвардии генерал-лейтенант танковых войск А.Г. Кравченко), 2 гв. Тацинский тк (командир – гвардии полковник А.С. Бурдейный), 2 тк (командир – генерал-майор танковых войск А.Ф. Попов), 35 гв. стрелковый корпус.

В соответствии с планом командующего Воронежским фронтом предусматривалось следующее использование 1 ТА в ходе операции. При нанесении противником главного удара из района Томаровка, Белгород в направлении Обояни 1 ТА, взаимодействуя с 5-м гв. Сталинградским и 2-м гв. Тацинским танковыми корпусами, а также с частями 69 А, осуществляет контрудар в общем направлении на Вознесеновку, Белгород. При ударе противника из района Белгорода на Корочу 1 ТА, во взаимодействии с теми же соединениями, наступает в направлении Корочи. В случае наступления противника на стыке Воронежского и Юго-Западного фронтов, 1 ТА в действие не вводится и остаётся на месте.

Кроме подготовки контрударов в указанных направлениях перед 1 ТА ставилась задача подготовить оборону: 3 мк (командир – генерал-майор танковых войск С.М. Кривошеин) на рубеже населённых пунктов Студёнок, свх. Сталинский, Владимировка, Орловка и 6 тк (командир – генерал-майор танковых войск А.Л. Гетман) по северному берегу р. Псёл. При этом контрудар в южном направлении (Обоянь, Белгород) считался основным вариантом действий армии.

После уяснения полученной задачи и всесторонней оценки обстановки командующий армией генерал Катуков принял решение о нанесении контрударов в указанных направлениях. Контрудар в южном направлении, на котором армии пришлось сражаться, он решил нанести с рубежа населённых пунктов Завидовка, Яковлево, имея в первом эшелоне 6 тк и 3 мк, а во втором эшелоне 31 тк (командир – генерал-майор танковых войск Д.Х. Черниенко).

С командным составом армии, до командиров рот и батарей включительно, и штабами была произведена рекогносцировка местности, определены рубежи развёртывания войск и маршруты выдвижения к ним, намечены огневые позиции артиллерии и места пунктов управления.

В первый день оборонительного сражения (5 июля) соединения 1 ТА находились в районах сосредоточения в готовности к маршу.

В 16.40 штаб армии получил приказ командующего Воронежским фронтом: «К 24.00 5 июля 1943 г. два своих корпуса выдвинуть на второй оборонительный рубеж 6-й гв. армии и прочно занять оборону: 6 тк на рубеже Меловое, Раково, Шепелевка; 3мк на рубеже Алексеевка, Яковлево; 31 тк расположить в обороне на месте 3 мк на рубеже Студенок, свх. Сталинский, Владимировка, Орловка.

Задача:

1) Ни при каких обстоятельствах не допустить прорыва противника в направлении Обояни. Быть в готовности с рассветом 6 июля 1943 г. перейти в контрнаступление в общем направлении на Томаровку.

2) Танки в обороне окопать и тщательно замаскировать.

3) Потребовать от войск максимального напряжения для выполнения поставленной боевой задачи.

К 24.00 5 июля 1943 г. в район Тетеривино выдвигается 5-й гв. Сталинградский танковый корпус; в район Гостищево к 24.00 5 июля 1943 г. выходит 2-й гв. Тацинский танковый корпус – оба в готовности с рассветом 6 июля 1943 г. перейти в решительное наступление в направлении Раково, Белгород».

Выполняя приказ командующего фронтом, 6 и 31-й танковые корпуса с наступлением темноты выступили каждый по двум заранее намеченным маршрутам для занятия указанных им рубежей обороны. К рассвету 6 июля 1943 г. танковая армия была готова к оборонительному бою с наступающим противником на занятом рубеже.

В течение ночи с 5 на 6 июля 1943 г. противник подтягивал резервы танков и пехоты к переднему краю и с 5.00, силою в 20–30 танков и свыше батальона пехоты, начал наступление на Яковлево при поддержке артиллерии и 50–100 самолётов. Встреченный огнём танков 2 тб 1 гв. тбр из засад, противник отошел в исходное положение.

6 июля сломив сопротивление 67 и 52 гв. сд и прорвав оборону 51 гв. сд 6 гв. А, противник возобновил наступление. Авиация противника группами по 70–80 самолётов беспрерывно бомбила боевые порядки 6 тк и 3 мк, особенно сильный удар наносила по району Яковлево, Покровка.

Из боевого пути 1 гв. ТА: «В 11.30 крупные силы пехоты и танков противника перешли в наступление в направлении Яковлево и начали развивать успех, нанося главный удар в стык между 3 мк 1 ТА и 5-м гв. Сталинградским танковым корпусом <…>

Первыми к переднему краю обороны 1 ТА подошли подразделения разведки и охранения противника и завязали бой с танками, находившимися в засадах. Вскоре начали развёртываться в боевые порядки главные силы гитлеровских дивизий. Напряжённые бои шли в полосе обороны 3-го механизированного корпуса. Здесь немецкое командование ввело в сражение три танковые дивизии. 1-й механизированной бригаде полковника Ф.П. Липатенкова и 10-й механизированной бригаде полковника И.И. Яковлева пришлось отражать наступление моторизованной дивизии "Великая Германия", а 3-й механизированной бригаде полковника А.X. Бабаджаняна – удар 11-й танковой дивизии, поддержанных массированными ударами авиации».

Не достигнув успеха в направлении Яковлево, противник основными силами (300–350 танков) перешёл в наступление на Лучки.

Из воспоминаний командующего 1-й танковой армией генерала М.Е. Катукова: «В районе Яковлево оборону занимала 1гв. тбр В.М. Горелова вместе с частями 51 гв. сд. Н.Т. Таварткиладзе. Против них наступала танковая дивизия СС "Адольф Гитлер". Вдоль шоссе Белгород – Обоянь двинулось до 120 танков противника. Первый удар принял на себя 2-й танковый батальон гвардии майора С.И. Вовченко, который имел к этому времени всего 10 машин. Тем не менее он смело вступил в бой с 70 танками противника.

Закопанные машины подпускали гитлеровцев на расстояние прямого выстрела. В этом бою отличился командир взвода лейтенант В.С. Шаландин[7]»[8].

Не добившись успеха в лобовой атаке на Яковлево, гитлеровцы бросили главные силы (танковые дивизии СС «Адольф Гитлер» и «Райх») в обход Яковлевского района обороны с востока в направлении населённого пункта Лучки Южные.

Из боевого пути 1 гв. ТА: «Таким образом, соединения 1-й танковой армии в течение дня отбили от трёх до восьми танковых атак и удержали занимаемые позиции. Танки противника, прорвавшиеся на некоторых участках в полосе 3 мк, были уничтожены огнём противотанковых ружей и гранатами.

Ход боевых действий 6 июля показал, что намечавшийся командующим фронтом совместный удар 1-й танковой армии и двух отдельных танковых корпусов не состоялся, так как противник, введя крупные танковые силы, захватил инициативу в свои руки и потеснил части 6 гв. А ко второму армейскому оборонительному рубежу. Однако противник не ожидал встретить столь мощный и организованный отпор на этом рубеже и вынужден был в течение дня изменить направление главного удара и перенести центр своих усилий к востоку от шоссе Белгород – Обоянь. В итоге за 6 июля противник продвинулся в глубину до 11 км, но понёс при этом большие потери в танках и пехоте».

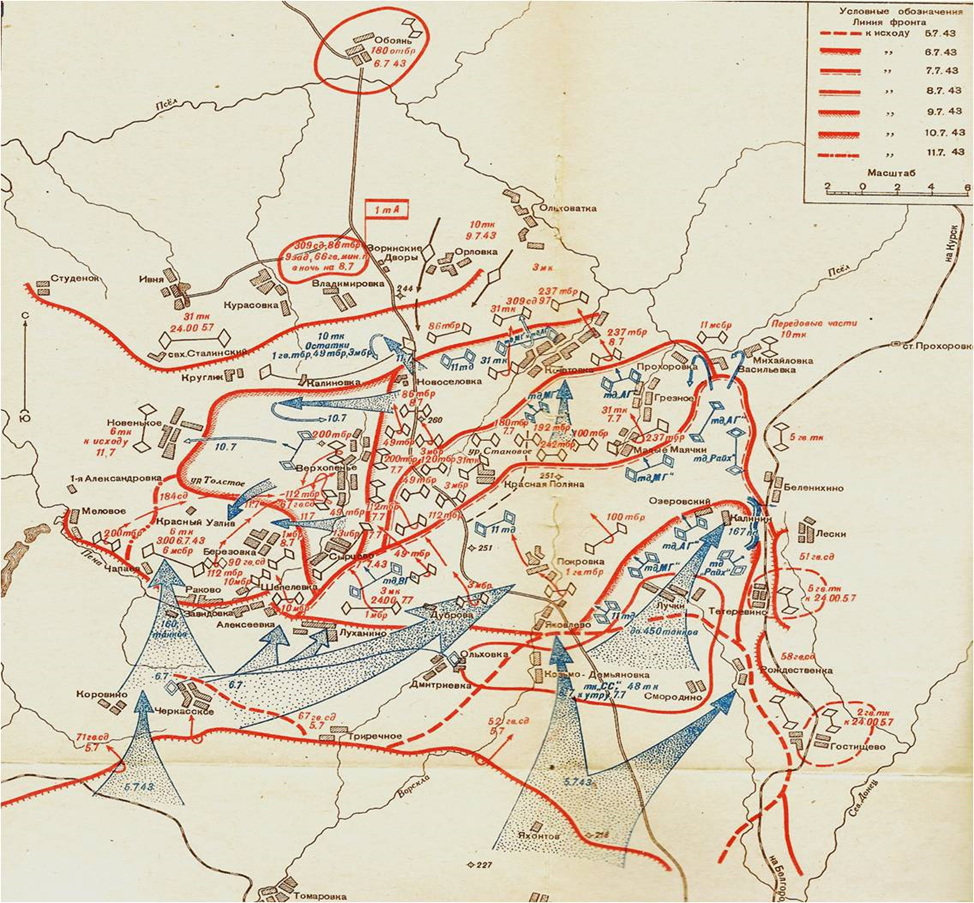

Схема боевых действий 1-й танковой армии, 5-11 июля 1943 г.

К исходу дня [7 июля] 1-я танковая армия с частями 90-й гвардейской стрелковой дивизии занимала оборону на рубеже Луханино, Красная Дубрава, западная часть Мал. Маячки, Грязное. В связи с выходом противника к Красному Октябрю и совхозу «Комсомолец» создалась угроза удара немецких войск на Прохоровку и последующего развития наступления на Обоянь с юго-востока. Поэтому командующий фронтом и командующий 1-й танковой армией усиливают это направление. 31-му танковому корпусу была придана 29-я истребительно-противотанковая бригада и 1244-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк. 52-я гвардейская дивизия к исходу 7 июля заняла оборону по северному берегу р. Псел на участки Ключи, Полежаево с целью не допустить выхода германских войск на северный берег реки. Одновременно командующий 1-й танковой армией производит перегруппировку сил армии [9].

Танковые дивизии противника продолжали упорные атаки на обояньском направлении, пытаясь кратчайшим путем выйти в район Курска. С целью срыва наступления противника вдоль шоссе на Обоянь наши войска с 8 июля начали наносить удары по флангам вклинившейся вражеской группировки. Их активные действия оттянули на себя часть сил противника и уменьшили его натиск в северном направлении. Упорные попытки врага в течение 7, 8 и 9 июля прорвать нашу оборону на обояньском направлении были сорваны стойкостью войск 6-й гвардейской и 1-й танковой армий. Противнику удалось лишь медленно продвигаться вперед. К исходу 9 июля он вклинился в нашу оборону на 35 км и вышел на узком участке к армейской полосе обороны. Здесь враг был остановлен [10].

1 ТА в ночь с 10 на 11 июля командующий Воронежским фронтом поставил задачу: «Имея в своём составе 6, 10, 31-й танковые корпуса, 3-й мехкорпус, 5-й гв. Сталинградский танковый корпус, 204, 309 сд и артиллерийские части усиления, частью сил не допустить прорыва противника в северном направлении на рубеже Круглик – Ольховатка, главными силами с рубежа 1-я Александровка, Новенькое, во взаимодействии с 6 гв. А, нанести удар в общем направлении на юго-восток, с задачей овладеть Яковлево, Покровкой и совместно с 6 гв. А и 5 гв. ТА окружить прорвавшуюся подвижную группировку; в дальнейшем развивать успех на юг и юго-запад» [11].

В соответствии с приказом командующего фронтом 1 ТА со второй половины дня 11 июля 1943 г. И в ночь на 12 июля 1943 г. произвела перегруппировку, имея задачей не допустить прорыва противника на север, а в случае отхода последнего на юг – перейти в наступление.

12 июля противник развернул наступление на прохоровском направлении, рассчитывая обойти Обоянь и с востока пробиться к Курску. Утром этого дня в соединениях 1 ТА, которые планировалось использовать для нанесения контрудара, насчитывалось около 220 танков. Начав наступление с 9.00, соединения 1 ТА в течение дня 12 июля 1943 г. вели бои:

«5 гв. тк, сломив сопротивление двух батальонов пехоты противника с танками, в течение дня овладел Чапаевом и к 17.00 12 июля 1943 г. вышел северо-западнее окраины Раково и высоты 243,8, встречая упорное сопротивление из Раково и фланговый огонь из направления Берёзовки. В дальнейшем успеха не имел.

10 тк очистил от мелких групп противника ур. Толстое и к исходу дня 12 июля 1943 г. вёл бой на рубеже северо-западнее окраины Берёзовки и рощ севернее Берёзовки.

6 тк в течение дня продолжал занимать оборону рубежа Новосёловка 2-я, высота 208,0, высота 222,8, западная окраина Новенького, высота 250. В ночь на 13 июля 1943 г. сосредоточился в районе ур. Толстое.

204 и 309сд, 3 мк и 31тк, встречая упорное сопротивление противника из района северная окраина Верхопенья, Новосёловка, ур. Ситное, северо-восточная окраина Кочетовки, успеха в продвижении не имели и, отбивая контратаки противника, продолжали удерживать занимаемые рубежи».

М.Е. Катуков вспоминал: «На долю 1-й танковой армии в Прохоровском сражении выпала хотя и вспомогательная, но не последняя роль. Под Прохоровкой положение гитлеровцев ухудшалось с каждым часом, а подбросить туда что-либо за счет нашего фронтового участка они не могли.

Однако и корпусам Кравченко и Буркова, наносившим контрудар на узком фронте сравнительно небольшими силами, тоже приходилось нелегко. Немцы встретили их сильным заградительным огнем. Над боевыми порядками наступающих танкистов появилась бомбардировочная авиация» [12].

Из частей 1-ой танковой армии непосредственное участие в прохоровском сражении принял 31-й танковый корпус. Ведя бои в течение нескольких дней с 8-го по 14 июля. Вот лишь несколько примеров из боевого пути 31 тк: «8 июля на позиции 31-го танкового корпуса наступало около 200 танков с пехотой. Группами по 50–60 самолётов непрерывно бомбила вражеская авиация. Исключительно напряжённый бой длился весь день. Гитлеровцы несли большие потери. Измотаны были и войска корпуса. 242-я бригада, имея только 20 танков, успешно отражала попытки свыше 60 танков и батальона пехоты противника захватить Сухо-Солотино. 100-я бригада, обороняясь 27 танками в восточной части Кочетовки, сдерживала натиск около 70 танков с батальоном мотопехоты. Подразделения противника, прорвавшиеся к переправе, были отброшены контратакой.

В 237-й бригаде осталось 19 танков, но она, закрепившись в северо-восточной части Кочетовки, успешно противостояла 80 гитлеровским танкам с пехотой. В районе высоты 299,6 большой урон врагу нанёс танк "Тамбовский колхозник", которым командовал лейтенант Кривоженко. За один день экипаж уничтожил четыре боевые машины, несколько автомобилей и более 60 гитлеровцев».

«11 июля 31 тк ставилась задача прочно удерживать занимаемый рубеж на левом фланге армии и, во взаимодействии с 309 сд, не допустить прорыва врага на Обоянь. В случае обнаружения отхода противника без промедления начать преследование в общем направлении Красная Поляна, Яковлево. К 18.00 11 июля был получен приказ командира корпуса оборонять район отдельными танковыми засадами, расположенными в боевых порядках 955 сп. Основную часть танков иметь в готовности для действий в южном направлении. Все поставленные в засады танки окопать и тщательно замаскировать. Расставить их так, чтобы они могли вести фланговый огонь, видели друг друга и поддерживали огнём» [13].

После 19 июля 1-я танковая армия стала готовиться к новым боям, теперь уже наступательным. М.Е. Катуков вспоминал: «Восстановление танкового парка стало нашей главной задачей. Напомню, 631 боевая машина была в армии перед началом Курской битвы. К концу июля нам удалось за счет восстановленных своими силами танков довести их число до 500. С ними потом и пошли в наступление».

Подведем итоги: 1-я танковая армия полностью выполнила задачу, поставленную командованием Воронежского фронта, – не допустить прорыва противника на Обоянь. В тяжёлых, многодневных боях, уничтожая боевую технику и живую силу, 1 ТА остановила наступавшего противника и создала предпосылки для последующего контрнаступления советских войск на Белгородском направлении.

«На общем фоне развернувшихся летом 1943 года боёв оборонительная операция 1 ТА выглядит как одна из ярчайших, крупных деталей, лёгших в основу катастрофы фашистской армии» [14]. Войска 1 ТА в тяжёлых боях с 5 по 18 июля 1943 г. получили боевой опыт в применении различных методов борьбы. В ходе боевых действий танковые армии вынуждены были во взаимодействии с другими родами войск отражать массированные удары противника, сочетая ведение танковых контратак по прорвавшимся группам танков и пехоты с действиями огнем с места из "окопанных" танков [15].

24 июля Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза И.В. Сталин объявил благодарность всем войскам, принимавшим участие в битве на Курской дуге, в том числе и 1 ТА, за мужество и стойкость, проявленные в обороне на Курском выступе.

Командование и Военный совет Воронежского фронта высоко оценили боевые действия 1-ой танковой в оборонительных сражениях на Курской дуге. В донесении в Ставку говорилось: «Командованием Воронежского фронта 1-й танковой армии была поставлена задача разгромить наступающие войска на белгородском направлении. Несмотря на численное превосходство сил противника на ряде участков фронта ни одна часть, ни одно соединение армии не дрогнуло и не отошло ни на один метр без приказа старшего командира. Весь личный состав армии стойко и героически сражался… Каждый боец и командир стояли насмерть и не пропустили врага. Успех в этих боях явился результатом хорошей выучки бойцов и командиров, результатом массового героизма личного состава и всех частей армии» [16].

М.Е. Катуков в своих воспоминаниях останавливается на танковых аспектах Курской битвы: «Опыт Курской битвы не утратил своей поучительности и до сих пор. По существу, впервые в истории войны массированное применение бронетанковых войск оказало решающие влияние на исход не только армейских, но и фронтовых операций. Именно в сражении на Курской дуге советские танковые армии показали, что они способны решать крупные оперативно-стратегические задачи как в обороне, так и в наступлении. Там, где стояла бронетанковая техника, противнику так и не удалось прорвать оборону на всю глубину» [17].

Проходят годы. Живет в народе память о Михаиле Ефимовиче Катукове. Его именем назван гвардейский полк, улицы в Москве и других городах страны. О нем рассказывается во многих музеях, в том числе в музее-заповеднике «Прохоровское поле».

Музей хранит память о том, как танкисты 1 ТА здесь, на нашей родной земле, стояли насмерть в смертельной схватке с нацизмом. Они не только выстояли, но и победили. Имя М.Е. Катукова – на одной из шести гранитных плит с информацией о войсках, участвовавших в Курской битве. На стелах с перечнем Героев Советского Союза – участников Курской битвы – имя В.С. Шаландина, командира взвода 1-й гвардейской танковой бригады, подвиг которого является символом настоящей отваги. Эти плиты и стелы расположены у входа в музей Третье ратное поле России.

В фондах музея хранятся личные вещи дважды Героя Советского Союза, командующего 1-й гвардейской танковой армии Михаила Ефимовича Катукова: плащ с погонами маршала бронетанковых войск, парадная рубашка с галстуком, фуражка, трость, вымпел 1-й гвардейской танковой бригады и книга его супруги Екатерины Сергеевны.

Эти экспонаты передали в музей 14 августа 2013 г. участники делегации из Москвы – дети и внуки бойцов 1-й танковой армии [18].

В музее бронетехники, открытом 27 января 2017 г., часть экспозиции посвящена танкистам – асам, представлены портреты и биографии: Д.Ф. Лавриненко, В.А. Бочковского, В.Я. Стороженко и А.Г. Ачкасова. Объединяет этих воинов то, что служили они под началом М.Е. Катукова. Более подробная информация о них, и других выдающихся танкистах размещена в сенсорном киоске.

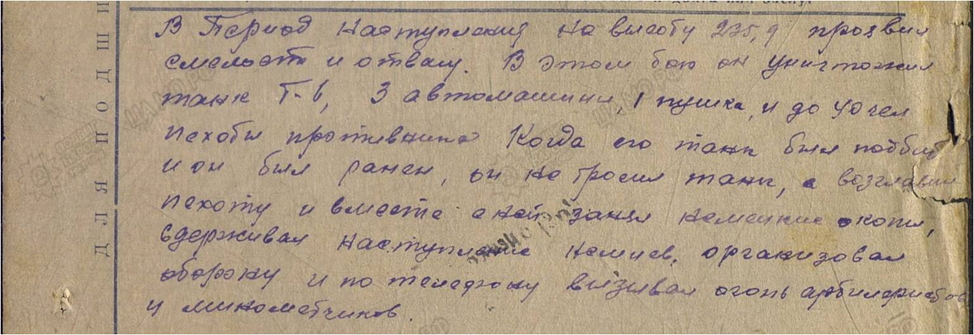

Из наградного листа Лавриненко Б.Ф.

ЦАМО, Ф. 33. Оп. 682526. Ед. хр. 1564.

Фонды музея располагают личными вещами Героя Советского Союза Владимира Александровича Бочковского, особенно ценные из них – наградной лист о присвоении звания Героя Советского Союза, журнал боевых действий 2 отб 1-й гвардейской, Чертковской, дважды ордена Ленина, Краснознаменной, орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого танковой бригады с 13.12.1941 по 28.07.1943 г. Эти и другие личные вещи Катукова М.Е. и Бочковского В.А. экспонируются на выставках, в том числе внутрироссийских (напр. на выставке в Норильске).

В библиотеке Н.И. Рыжкова любой желающий может прочесть книгу Екатерины Сергеевны Катуковой «Памятное», на форзаце которой, дарственная надпись автора от 14.07.2006 года.

О боевых действиях 1-й танковой армии, ее соединений и о примерах героизма танкистов ежегодно звучат доклады на международных конференциях, которые проводятся музеем-заповедником «Прохоровское поле» с 2013 года.

Таким образом, память об участии 1-й танковой армии в Курской битве, бережно хранится сотрудниками музея-заповедника «Прохоровское поле».

Саперы — это солдаты-труженики,

это чернорабочие победы.

И. Эренбург

Прохоровская земля хранит память о величайшем битве Великой Отечественной войны - Прохоровском танковом сражении. На высоте 252,2 установлен главный памятник музея-заповедника - Звонница. Четыре пилона Звонницы, олицетворяющие четыре года войны, включают 24 горельефа (по 6 на каждом пилоне) с многофигурными композициями, насчитывающими до 130 образов. На западном пилоне изображен Собор Всех Святых, в земле Российской просиявших. В день этого церковного праздника 22 июня 1941 года, началась война. Сквозным рядом, через все пилоны проходит скульптурный горельеф «Герои фронта и тыла». На западном пилоне в этом ряду находится и образ сапера, с миноискателем в руках. И это не случайно, инженерные войска наряду с танкистами, летчиками, пехотинцами, артиллеристами и другими родами войск, внесли свой вклад в победу на прохоровском поле. Участию инженерных войск Воронежского фронта на южном фасе Курской дуге и будет посещена данная статья.

Подготовка к Курской битве

Подвиг воинов-саперов в Курской битве начался гораздо раньше 5 июля а именно, весной сорок третьего. В ходе подготовки к Курской битве была проделана большая работа по созданию оборонительных сооружений на данном участке фронта. Преднамеренный характер обороны под Курском, позволил в благоприятной обстановке в течении достаточно продолжительного времени (более двух месяцев) планомерно выполнять крупными силами мероприятия по ее заблаговременной подготовке. Инженерное оборудование обороны советских войск было подчинено общему замыслу - в оборонительных боях максимально ослабить ударные группировки противника и сохранить свои силы и средства в значительной степени за счет невиданного ранее развития системы оборонительных полос и рубежей, применения в огромных масштабах высокоэффективных минно-взрывных заграждений. Впервые за годы войны была создана 8 полосная оборона глубиной до 300 км. Главной особенностью фортификационного оборудования обороны явилось широкое применение системы траншей и ходов сообщения, на базе которых возводились все другие сооружения.

Инженерная подготовка и оборудование оборонительных полос в основном производилась согласно «Инструкции по рекогносцировке и полевому оборонительному строительству Генерального штаба Красной Армии». В этой Инструкции были изложены основы организации полевой обороны, причем особое внимание уделялось строительству батальонных районов и узлов обороны, а также ротных опорных пунктов, как основе каждого оборонительного рубежа, широкому развитию траншейной системы и ходов сообщений. На Воронежском фронте с 1 апреля по 1 июля 1943 года было отрыто более 4200 км траншей, ходов сообщения и окопов.

Созданию непреодолимой обороны и успеху последующих наступательных действий советских войск способствовал ряд факторов и своевременно проведенных организационных мероприятий. Во первых, это наличие в руках советского командования инициативы, во вторых, резкое увеличение производства инженерной техники и средств вооружения, особенно противотанковых мин, в третьих, создание ряда новых формирований инженерных войск. Были созданы парки инженерных машин, инженерно-саперные бригады, фронтовые управления оборонительного строительства. Для инженерного обеспечения наступления формировались штурмовые инженерно-саперные бригады. Продолжалось формирование понтонно-мостовых бригад и полков, автомобильных рот.

Главное внимание при обучении инженерных войск было обращено на подготовку вновь прибывших частей. Наиболее тщательное обучение проходили вновь сформированные подвижные отряды заграждений и саперные подразделения выделенные для сопровождения танков. Эти отряды совместно с танками обучались на специально отведенных для тренировки полях по установке минных заграждений на путях движения танков. Большое внимание при подготовке инженерных войск было обращено на тесную связь минных полей с огнем артиллерии и действиями танков, для чего была составлена подробная карта наших минных полей с обозначением их границ. Эти мероприятия впоследствии облегчили сохранение минных полей от огня своей артиллерии.

Инженерные войска Центрального и Воронежского фронтов произвели сплошное минирование перед передним краем главной полосы обороны и прикрыли минными полями танкоопасные направления не только в тактической зоне, но и в оперативной глубине. Опыт войны показал, что минные поля в глубине обороны более эффективны, чем перед передним краем первой и второй полос обороны. Если на переднем крае на один подорвавшийся танк приходилось 350-400 выставленных противотанковых мин, то в глубине эта цифра уменьшалась до 150-120 противотанковых мин. Такая разница объясняется тем, что минирование в глубине обороны происходило на уже выявленных направлениях наступления противника.

Начальником инженерных войск Воронежского фронта был генерал-майор Ю.В. Бордзиловский, инженерные части включали 4-ю инженерно-саперную бригаду, 6-ю и 14-ю штурмовые инженерно-саперные бригады, 42-ю инженерную бригаду специального назначения, 6-ю понтонно-мостовую бригаду и 35 инженерно-саперных, инженерных и понтонно-мостовых батальонов, а так же штатные инженерные подразделения в составе дивизий и корпусов.

В полосе Воронежского фронта (240 км) было установлено: 291 930 противотанковых, 306 115 противопехотных мин, 20 426 фугасов, 315 мин замедленного действия, 593 км проволочных заграждений и свыше 490 км противотанковых невзрывных заграждений. В 6-й гвардейской армии этого фронта (где начальником инженерных войск был полковник Е.И. Кулинич), при ширине полосы 60 км было установлено около 90 тыс. противотанковых и 64 тыс. противопехотных мин. (При создании системы заграждений на этом фронте основной объем работ был выполнен частями 42-й инженерной бригады специального назначения, 4, 5 и 60-й инженерно-саперными бригадами.) На направлениях ожидаемых ударов плотность минирования достигала в полосе Воронежского фронта - 1400 противотанковых и 1200 противопехотных мин на 1км фронта.

В распоряжении инженерных войск были следующие виды мин: противотанковая металлическая мина ТМ-41 с массой заряда взрывчатого вещества до 5,5 кг., деревянная мина Н.П. Белякова ЯМ-5, деревянная мина Н.П. Иванова и Б.М. Ульянова ТМД-Б, противопехотные мины ПМД-7 (деревянные коробки, снаряженные 200-граммовой тротиловой шашкой), мины натяжного действия ПОМЗ-2, конструкции П.Г. Радевича и Н.П. Иванова и осколочно-заградительная мина ОЗМ-152. О высоком совершенстве советских мин свидетельствует тот факт, что ряд из них был просто скопирован немецкими конструкторами без всякого изменения.

Интересно, что кроме штатных мин в обороне широко применялись минно-огнефугасы (моф). В отличие от обычных минных полей они поражали противника не только ударной волной и осколками, но и образующимся в результате взрыва пламенем. Минное поле с моф при хорошей маскировке не поддается разминированию. Очаг пламени достигает 30-40 м. высоты и обрушивается вниз. На солдат противника эти мины производили устрашающее впечатление и вызывали моральную подавленность.

Моф отличались простотой в устройстве и способе установки. Они представляли собой обычный ящик с зажигательными бутылками емкостью 0,5 л. Центральную бутылку из ящика вынимали, а на ее место устанавливали обычную толовую шашку или противопехотную мину с уменьшенным до 100 г. зарядом. К крышке прикрепляли колышек, чтобы она неплотно закрывалась. Ящик устанавливали в земляную яму и маскировали. При нажатии или наезде на крышку колышек ломался, происходил взрыв мины, после чего детонировали бутылки. Пламя, осколки и взрывная волна эффективно уничтожали пехоту и любую технику в радиусе 40 м. При этом на противника оказывалось мощное психологическое воздействие. Вот показания пленного ефрейтора 11-й роты 676 пп 332 пд Рудольфа Амтсберга: «Саперы, участвовавшие в наступлении, понесли тяжелые потери от взрывающихся бутылок, установленных в земле, в пивных ящиках».

При создании глубокоэшелонированной обороны под Курском инженерные войска использовали также электризуемые заграждения. Они обслуживались передвижной электростанцией мощностью 15 киловатт и напряжением 1230 вольт. Станция позволяла электризовать до двух километров малозаметных заграждений из специальной сетки, но станцию можно было подключить и к обычным проволочным заграждениям.

Двадцатипятиметровые плети сеток, размотанные с бобин, ползком перетаскивались к переднему краю немцев и разворачивались на пути наиболее вероятного прорыва противника. Работали солдаты по-пластунски или короткими перебежками и только по ночам. Землю для прокладки электрического и телефонного кабелей и установки сеток беззвучно рубили ножами-финками [1].

Против немецких танков применялись также различные виды заграждений: минные поля, противотанковые рвы, эскарпы и контрэскарпы, завалы, металлические ежи, различные баррикады на дорогах. Стало более распространенным, чем ранее, сочетание всех видов заграждений и тесное взаимодействие их как между собой, так и с системой огня, с самовоспламеняющимися средствами и огнеметами. В результате минно-взрывные заграждения окончательно стали основными видами инженерных заграждений, а устройство их — важнейшей задачей инженерных войск в обороне.

Еще одной особенностью работы минеров в подготовительный период Курской битвы стала необходимость учитывать появление новых немецких танков - тигр, что означало проведение дополнительной работы по увеличению эффективности нашей противотанковой обороны.

Бывший командир саперного взвода 9-й гвардейской воздушно-десантной дивизии М.Е. Ртищев рассказывал: «Прежде всего мы тщательно изучили характеристики гитлеровских танков и сопоставили возможности наших мин. Получилось, что далеко не всякий взрыв может вывести такую мощную машину (тигр) из строя. Вот тогда-то и возникла мысль ставить мины в два яруса, одну на другую. Правда, трудоемкость увеличивалась, расход мин удваивался, зато надежность поражения «тигров» уже не вызывала сомнений».

Применялись и другие виды комбинирования мин. Так командир отделения 108 инженерно-минного батальона 5-й инженерно-саперной бригады старший сержант Панкратов Н.М. под прикрытием огня товарищей, вечером 11 июля проводил минирование. Нефед Максимович ползком подносил мины на расстояние 100-150 метров, и в течение часа установил ПТМП из 25 комбинированных мин (из 1 ПМД-6 и 2-х артснарядов) [2].

Учитывая наличие крупных заграждений в системе нашей обороны. Противник для обеспечения успеха прорыва ввел в боевых порядках танковых групп новые модернизированные саперные батальоны. Каждый такой батальон состоял из четырех рот, рота из трех взводов, взвод из трех отделений, в отделении могло быть десять человек личного состава и автомашины «Дизель». В одной автомашине помещалось пять солдат, пятьдесят противотанковых и противопехотных мин, стандартные заряды взрывчатых веществ, миноискатель образца 1942 года, щуп, шанцевый инструмент и аварийный запас снабжения. В составе батальона имелся взвод мотоциклистов, задачей которых было разминирование наших минных полей. Кроме того, имелось три легких танка с бронещитами, за которыми двигались саперы. Однако применение немцами этих батальонов, по видимому было мало возможным: под воздействием мощного огня нашей артиллерии наряду с работой саперов разминирование и разграждение немцы производили при помощи танков. Для этих целей противник использовал танки типа Т-VI, впереди которых пристраивались 6-7 метровые штанги с установленными на них деревянным катком. При наезде катка на мину мина взрывалась, танк же оставался неповрежденным.

Саперы сопровождавшие танки, действовали обычно в двух эшелонах, первый эшелон чаще всего был обеспечен бронетранспортерами, а саперы второго эшелона передвигались на автомашинах и мотоциклах.

Противник придавал большое значение закреплению местности, особенно на своих флангах. На Воронежском фронте уже на второй-третий день операции наступающие группировки начали проводить в широких масштабах оборонительные работы (приспособление наших оборонительных сооружений, постановка проволочных заграждений и минных полей на флангах наступления).

Войска противника тоже широко применяли минные заграждения самых различных типов. Чтобы успешно преодолевать их, были разработаны несколько новых миноискателей, которые позволяли обнаружить металлические противотанковые мины, на глубине до 60 см.

«Можно без преувеличения сказать, - вспоминал впоследствии генерал В.Я. Пляскин, - что в марте-апреле 1943 года на Курской дуге самыми популярными были такие военные термины, как «инженерные работы», «заграждения», «мины», «окопы», «дороги»». Пляскину не раз приходилось докладывать инженерную обстановку командующему войсками Воронежского фронта генералу армии Н.Ф. Ватутину, который интересовался буквально всеми «мелочами», касающимися инженерного оборудования оборонительных полос и позиций, уделяя особое внимание созданию системы инженерных заграждений.

В мае 109-й инженерно-саперный батальон находился в Прохоровке, прикрывая прохоровское направление. Проводились маскировочные работы по созданию ложных аэродромов, переправ, передовых, таковых и артиллерийских позиций. Проводилось изучение саперного дела и взрывной техники противника. Строились мосты, переправы (для подвоза, эвакуации и маневра войск), доставляли со складов мины на позиции, участвовали в строительстве железной дороги Ржава - Старый Оскол, копали окопы и многие другие инженерные и оборонительные сооружения.

Перед инженерными войсками командование Воронежского фронта поставило задачу имитировать расположение танковых бригад 2-го гвардейского танкового корпуса в районе Сажного, где они до этого находились, и убедить противника в том, что корпус остался на прежнем месте. Эту задачу выполняла команда из 5-й инженерно-саперной бригады в составе 35 человек во главе с офицером штаба инженерных войск капитаном Киселевым. В течении 9-12 июля на опушках небольших лесов саперы установили 105 макетов танков, а следы гусениц обозначили срезанием дерна.

В глубине леса разводили костры. При появлении вражеских самолетов «танки» перемещали вперед или назад, периодически передвигалась и часть других макетов.

Противник поддался на эту уловку. Его самолеты неоднократно пролетали над этим районом, а в ночь на 12 июля последовал авианалет. Утром почти все макеты танков были уничтожены. 2-й гв. танковый корпус же уже отошел от этого района на 30 км.

В бою принимали участие саперы-охотники за танками. Группа по 2-7 человек отправлялась на поиски, уничтожая не только целые, но и уже подорванные или подбитые танки (чтобы не дать противнику восстановить их). Кроме этого, небольшие группы саперов используя сеть траншей и ходов сообщений устанавливали мины непосредственно на боевых курсах танков. Таким образом, наращивание плотности минирования шло как с тыла, так и с фронта. Это обусловило высокую эффективность заграждений в борьбе с танками противника.

Помимо этого, для обеспечения перегруппировок и сосредоточения войск в исходных районах для контрударов инженерные войска Воронежского фронта подготовили и содержали свыше 500 км дорог, построили и усилили 58 мостов.

11 июля соединения 4-й немецкой танковой армии и оперативной группы «Кемпф» предприняли наступление в направлении Прохоровки.

Ожесточенные бои шли около трех часов. В полдень немцам удалось прорвать фронт 183-й стрелковой дивизии и 2-го танкового корпуса, спустя некоторое время противник атаковал передний край 9-й гвардейской воздушно-десантной дивизии 5-й гвардейской армии, которая только утром заняла оборону и не успела еще, как следует закрепиться.

Местность здесь равнинная, мелкий кустарник и неглубокие овраги преградили танкам путь. Для установки сплошных минных полей не было необходимо количества мин, не оставалось и времени. Тогда командование дивизии приняло решение использовать подвижные отряды заграждений. В составе одного из них должен был действовать взвод под командованием лейтенанта М.Е. Ртищева.

Во взводе имелись две пароконные повозки, оборудованные деревянными лотками. С их помощью саперы могли за 10-15 минут установить около 100 противотанковых мин. Из воспоминаний полковника запаса М.Е. Ртищева: «Танки шли, как предполагал командир полка, вдоль дороги. Медлить было нельзя ни секунды. Маскировать мины некогда. Их надо разбросать на поле между двумя оврагами, чтобы хоть на небольшое время остановить гитлеровцев, а еще лучше и заставить их развернутся, создав выгодные условия для стрельбы артиллеристам. Саперы ставили и минный шлагбаум. Узкую доску с закрепленными на ней пятью противотанковыми минами замаскировали на обочине. По обе стороны от нее перебросили проволочную растяжку, с помощью которой можно было подтащить мины под гусеницы танка, после чего укрыться в наспех оборудованных окопах.

Вражеские танки подходили все ближе. Время становилось главным фактором успеха. Поэтому действовали следующим образом, две мины на солдатском ремне через плечо, третью - в руки, пробирались на поле, где и устанавливали мины на пути движения танков».

12 июля инженерные части успешно прикрывали фланги контрударных группировок. В ходе контрудара 5-й гвардейской танковой армии противник нанес ответный удар по ее левому флангу. Для его отражения выдвинулись 11-я и 12-я механизированные бригады 5-го гвардейского мехкорпуса и 26-я танковая бригада 2-го гвардейского танкового корпуса. Саперы этих двух корпусов на направлении главного удара в районе Авдеевка, Новохмелевский, Правороть установили 2320 противотанковых и 1150 противопехотных мин. В дальнейшем в ходе боя было установлено еще 1200 противотанковых мин. Одновременно помогая соединениям 5-й гвардейской танковой армии преодолевать заграждения, саперы сняли и обезвредили 5160 мин.

При отражении вражеского наступления в период с 5 по 17 июля саперы Воронежского фронта установили свыше 55 тысяч мин. Только на минных полях, установленных подвижными отрядами заграждения, подорвалось 113 танков, 30 штурмовых орудий и 73 автомашины. Общее число танков противника, подорвавшихся на минных полях, достигало 630. При этом особенно отличились воины 5-й инженерно-минной (командир полковник В.Н. Столяров) и 14-й штурмовой инженерно-саперной (командир полковник М.П. Каменчук) бригад.

Саперы 6-й и 14-й штурмовых инженерно-саперных бригад, устанавливали минные поля, задерживали вражеские танки, сбивали темп их наступления, тем самым обеспечивая выигрыш времени и пространства для маневра резервами. Умелое применение заграждений инженерными войсками вынужден был признать и противник. Генерал Манштейн отмечал в своей директиве: «Русские искусно и эффективно применяют мины. Переходя от наступления к обороне, саперы противника в короткие сроки устанавливают минные поля в местах переправы. Даже во время боя в последние секунды противник из-за укрытия устанавливает противотанковые мины. Из-за действия огнеметов и мин часто срываются наши контратаки».

Инженерная разведка представила ценные материалы, которые обеспечивали наступление наших танков при форсировании Северского Донца; дала сведения об организации, вооружении, техническом оснащении и боевом составе большинства инженерных частей противника, о применении врагом маскировочных мероприятий, определяла эффективность наших минных полей.

В ходе оборонительного сражения, действуя в боевых порядках войск, саперы проявили себя как надежные соратники пехотинцев, танкистов и артиллеристов. Боевые подвиги воинов инженерных войск, их мужество, стойкость, героизм и высокое мастерство отмечены государственными наградами. Вот несколько выдержек из наградных листов саперов 5-й инженерно-саперной бригады:

Минер Коноплев Г.С., (медаль «За отвагу») в ночь с 9 на 10 июля, когда противник вел наступление на с. Шляховое, под непрерывным минометным огнем установил 28 мин ЯМ-5, чем был прегражден путь немецким танкам.

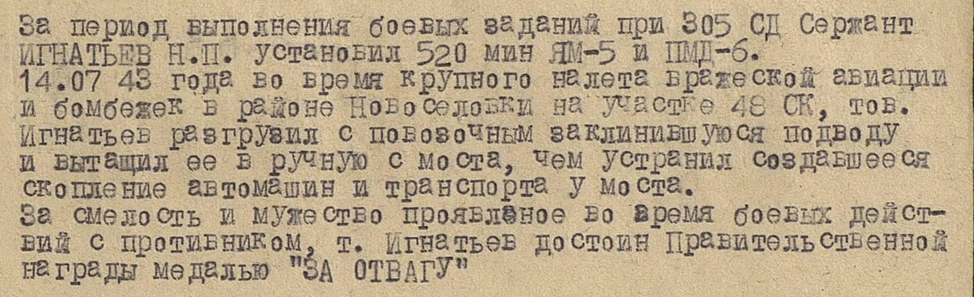

Сержант Игнатьев Н.П. (медаль «За отвагу»), установил 520 мин ЯМ-5 и ПМД-6. 14 июля во время налета вражеской авиации и бомбежек в районе Новоселовки разгрузил с повозочным заклинившую подводу и вытащил ее в ручную с моста, чем устранил создавшиеся скопление автомашин и транспорта у моста.

Ефрейтор Евдокимов Г.И. (медаль «За отвагу»), во время выполнения боевых заданий при 107 сд. установил 400 мин ПМД-6 и 70 мин ЯМ-5. Обучил 12 красноармейцев искусству безопасной установки противотанковых и противопехотных мин. 13 июля с двумя красноармейцами выполнил задачу по инженерной разведке переднего края противника, доставив в штаб 48 ск ценные материалы по оборонительному рубежу противника.

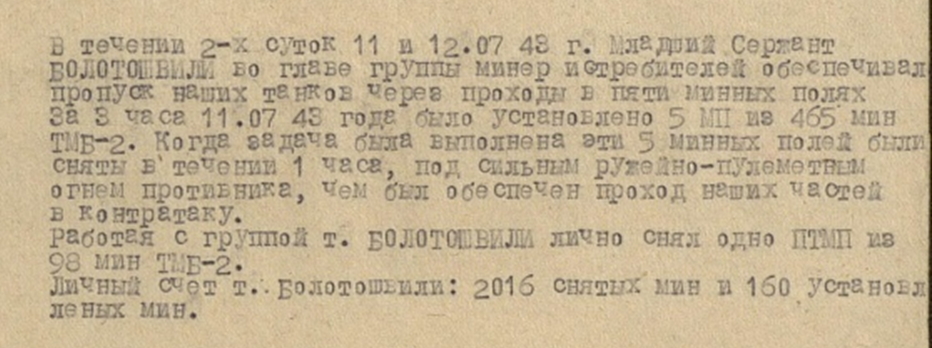

Младший сержант Болотошвили А.Я. (медаль «За отвагу»), в течение двух суток 11 и 12 июля во главе группы минеров-истребителей обеспечивал пропуск наших танков через проходы в 5-ти минных полях. За 3 часа 11 июля им было установлено 5 МП из 465 мин ТМБ-2. Когда задача была выполнена эти пять минных полей были сняты в течении 1 часа, под сильным ружейно-пулеметным огнем противника, чем был обеспечен проход наших частей в контратаку. Работая с группой Болотошвили лично снял одно ПТМП из 98 мин ТМБ-2.

Командир взвода младший лейтенант Кыштымов П.П. (медаль «За отвагу»). Взвод обеспечивал в инженерном отношении боевые действия 183 сд на участке Ясная Поляна -Тетеревино. На минных полях установленных 7 июля подорвалось 6 танков. Под личным контролем Кыштымова в ночь с 11 на 12 июля были пропущены наши танки через минное заграждение. Во время выполнения боевых задач взвод установил 1151 противотанковых и противопехотных мин.

Минер Мирчев К.Ф. (медаль «За отвагу»), в ночь с 9 на 10 июля 1943 г., когда взвод ставил минное поле, под минометным огнем противника, поднес 185 мин со склада к месту работы. На своем счету имеет 351 поставленную мину.

Минер Сирота А.С. (медаль «За отвагу»), 12 июля при выполнении задания по пропуску танков, будучи назначенным старшим группы минеров - обеспечил один проход для танков в районе МТС ст. Беленихино и дополнительный проход в районе казарм ст. Беленихино.

И еще один пример, но не непосредственно минера, а санинструктора - Сапельняк Галины Зиновьевны, (медаль «За отвагу»), помимо того, что она вынесла с поля боя 17 раненых 11 июля, но и при минировании помогала бойцам подносить мины к месту работы.

Конечно, ряд этих подвигов можно продолжать еще долго, прославляя мужество и отвагу саперов, устанавливающих мины под огнем противника, делающих проходы в минных полях для наших танков, участвовавших в разведке и возведение наблюдательных пунктов, мостов, переправ и т.д. Необходимо отметить, что среди бойцов 5-й инженерно-саперной бригады были и медики, фельдшеры, водители и каждый вносил свой вклад в победу над врагом. Из этих же документов следует, что достаточно часто саперам было нужно проделывать проходы в минных полях, которые они сами и установили. Действительно наши войска столкнулись с трудностью преодоления своих же минных полей, тянувшихся сплошными полосами. Из этого инженерные войска извлекли опыт и сделали вывод на будущее, о том, что необходимо создавать в минных полях разрывы, обеспечивающие свободу маневра войск.