1 июня, в Международный день защиты детей, музей-заповедник «Прохоровское поле» представляет новый проект – выставку малого формата «Мы родом из детства» из фондов Белгородского государственного музея народной культуры. Посетителям представлены авторские куклы в традициях артельной игрушки Народного мастера Белгородской области Н.Н. Никишиной.

Наталья Николаевна родилась в 1972 году в Казахстане, в городе Кызыл-Орда. Окончила художественно-графический факультет Курского педагогического университета. Живет в Старом Осколе, работает директором Дома ремесел. Помимо глиняной игрушки, делает куклы-типажи, используя различные технику и материал (глину, текстиль, каркас из проволоки). Образы мастер берет из народных сказок, фольклора, народного быта. Каждая кукла – это выразительный образ, в котором читается характер, настроение, национальный колорит.

Дети и взрослые, которые когда-то тоже были детьми, откроют для себя много нового и интересного, посетив выставку.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

24 мая в музее «Третье ратное поле России» открылась выставка « Слышен звон бубенцов издалека…».

Лихие конные тройки, звонкие поддужные колокольчики, воркующие упряжные бубенцы - это целый пласт русской культуры, ныне почти забытый…

Обычай ездить на тройках с колокольчиками и бубенцами был распространен в России на протяжении почти полутора столетий – с конца XVIII до начала XX века. Появились тройки в связи с потребностями Российской почтовой службы. Почтовым и курьерским экипажам нужен был сигнальный инструмент, который бы заблаговременно извещал об их прибытии на почтовую станцию для подготовки смены лошадей и заставлял уступить дорогу мчащейся тройке. В странах Западной Европы для этих целей служил почтовый рожок, а русские ямщики предпочитали обыкновенный свист, пока кому-то не пришла в голову мысль использовать колокольчик.

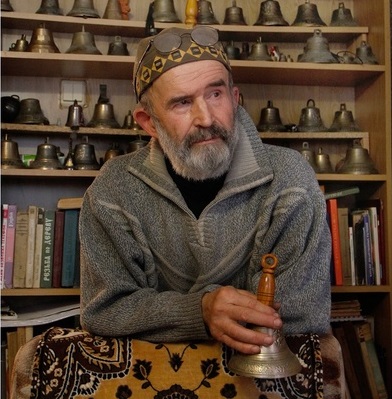

Наиболее удобным местом для подвески колокольчика оказалась дуга коренника (средней лошади) тройки. Так в 70-х годах XVIII века и появились поддужные колокольчики. Мода на троечную езду стала повсеместной. Тройка и поддужный колокольчик были чисто русскими явлениями, не известными за пределами страны. Их роль стала падать в связи с распространением и развитием железных дорог, вытеснивших гужевой транспорт. В начале XX века тройки почти совсем сошли на нет. Однако, память о колокольчиках, как о символах широкой русской души, хранят коллекционеры. Один из таких ценителей – Николай Михайлович Ракитянский из села Подольхи, резчик по дереву, которому в 2011 году присвоено звание «Народный мастер Белгородской области». Он родился в 1953 году в селе Волчье-Александровка Волоконовского района, окончил Белгородский государственный педагогический институт. Ямщицкие колокольчики собирает с 1970-х годов. Свой первый колокольчик Н.М. Ракитянский нашел во время работы в Ненецком округе, а уже сейчас в его коллекции около ста изделий. Основу коллекции составляют поддужные колокольчики, однако, есть и другие: дверные из Нидерландов и США, глухари, колокольчики из Китая и Санкт-Петербурга, с Севера, колокольчики для вызова слуг. Самому старому экземпляру – более двухсот лет, самый молодой – наш современник.

4 мая 2017 года в музее «Третье ратное поле России» состоялось торжественное открытие выставки «Моя Родина - Советский Союз» из фондов Белгородского государственного художественного музея г. Белгород.

В последнее время возрастает интерес к изобразительному искусству советского периода. Люди старшего поколения вспоминают время, когда они были молоды, а молодежь открывает для себя новую эстетику и эпоху.

На выставке представлено 40 живописных полотен, созданных советскими мастерами, художниками разных поколений, разных школ, разной степени известности из фондовой коллекции Белгородского художественного музея: портреты, пейзажи, натюрморты, сюжетные картины. Но все они посвящены СССР, его людям и их идеалам.

27 апреля 2017 г. в музее «Третье ратное поле России» открылась мини-выставка, представляющая фарфоровые статуэтки советского периода.

История европейского фарфора берет начало в Китае в 6-7 веке. В 1708-ом году два экспериментатора из Саксонии положили начало производству фарфора в Европе. Немного позже мода на фарфор появилась и в России, после того, как Петр I посетил в 1712-ом году резиденцию короля Пруссии и увидел там комнаты, полностью оформленные в китайском стиле. Именно по указанию Петра I была создана комната Монплезира, специально для которой был закуплен фарфор из Китая. После чего мода на фарфор захлестнула всех придворных, которые начали массово скупать его за границей. Первый в России «Императорский фарфоровый завод» (Ломоносовский), основанный в 1744 году, стал первым фарфоровым предприятием в России и третьим в Европе. На протяжении всей своей истории изделия завода были очень высокого качества. Знаменитое клеймо «ЛФЗ» ставится на изделиях с 1936 года.

Крупнейшее российское предприятие по производству посуды и фарфора – Дулёвский фарфоровый завод, в городе Ликино-Дулёво Орехово-Зуевского района Московской области.

Продукция Полонского завода художественной керамики (Украина) представлена на выставке фигурками «Юный пионер», «Солдат-освободитель», «Красноармеец», «Красноармеец с ружьём», а Киевского экспериментального керамико-художественного завода - скульптурами «Регулировщица», «Мальчик в пилотке».

Изделия из фарфора – это изделия, обладающие душой. В погоне за тайной китайского фарфора европейцы изобрели свои собственные формулы изготовления. Вся прелесть в том, что каждое государство привнесло в это благородное дело свою самобытность и понимание прекрасного.