Слово «человек» имеет два начала «чело» «век», значит человек – это лицо века, в котором он живёт и творит. В одной из публикаций ранее и в предыдущей я писала о Сергее Германовиче Пушкарёве, который до революции жил в центре Прохоровки. Вот тот случай, когда в судьбе одного человека отразилась история целого поколения и история страны. Он родился в 1888 году, учился в четырех университетах: Харьковском, Киевском, Гейдельбергском и Лейпцигском. Пушкарев вступает в ряды Белой армии, в которой служит до ноября 1920 года и эвакуируется из Севастополя в Константинополь. В 1921 году в Константинополь приходит известие об организованной Чехословацким правительством «русской акции», включавшей приглашение нескольких тысяч русских студентов для продолжения образования в чешских высших учебных заведениях на полном казенном иждивении. Так Сергей Пушкарев попадает в Прагу, где и живёт до 1945 года. Затем из лагеря перемещенных лиц Сергей Пушкарев переезжает в Соединенные Штаты Америки. По протекции своего друга историка Г.В. Вернадского стал работать в Йельском университете. Преподавал русский язык на факультете славистики. Одно время читал курс лекций по русской истории в Фордамском университете в Нью – Йорке. Сергей Германович за рубежом стал известным специалистом по истории России. В Нью – Йоркской квартире у Пушкаревых неоднократно бывал Александр Солженицын. Сергея Германовича Пушкарева за рубежом называли «старостой русских историков». Им написано всего 169 названий книг и работ, его труды возвращаются на родину.

Но всё-таки открыли мы имя Пушкарёва для Прохоровки после того, как сюда приехал его сын Борис Сергеевич. Он родился в Праге в 1929 году. Его мать Юлия Тихоновна Попова дочь священника из Старого Оскола. Примечательно, что в Праге семья жила в доме, который назывался «Братская могила» и в нём были только русские, в том числе преподаватели университета как Сергей Германович.

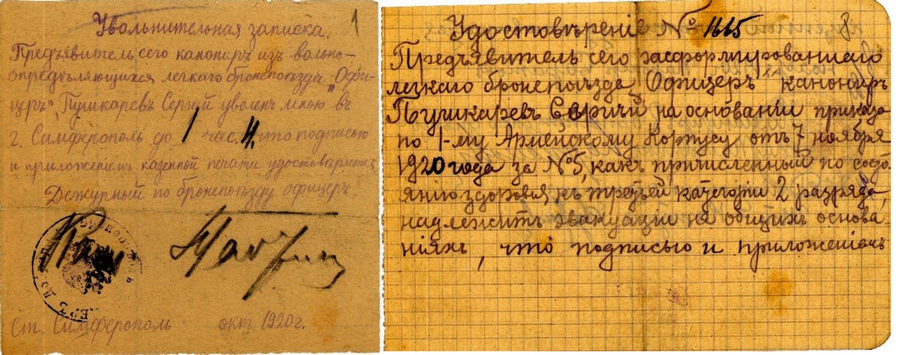

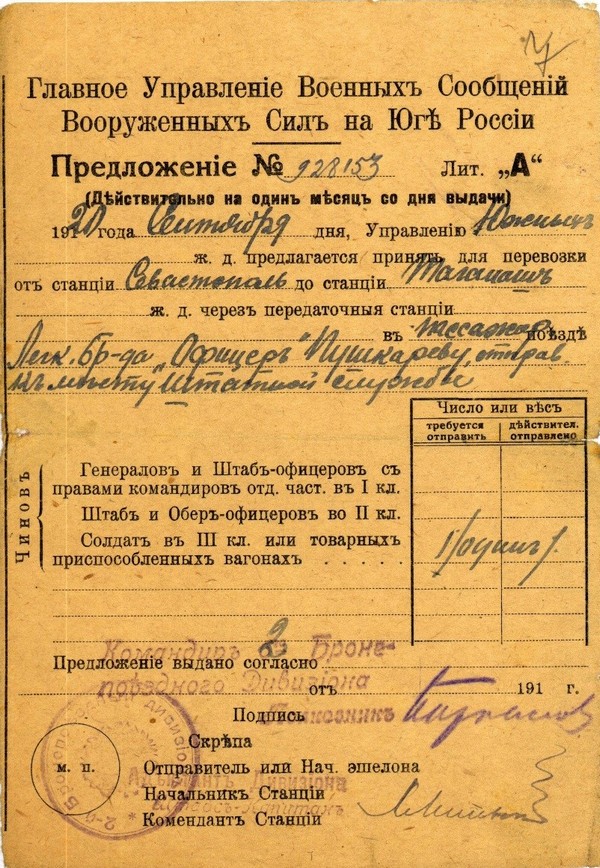

Борис окончил чешскую начальную школу, затем немецкую гимназию после того, как Чехия была оккупирована фашистами и американский Йельский университет. Борис Сергеевич привёз для нас бесценный подарок книгу «Воспоминания историка», написанную его отцом Сергеем Пушкарёвым, где он с большой любовью пишет о Прохоровке. Во второй и последний раз Борис Сергеевич приезжал в 2008 году. На вопрос осталось ли что-нибудь с довоенного периода, сказал: »Ну что Вы. Сначала Гражданская война, потом эвакуация. Но до войны, живя в Праге, отец сдал документы в заграничный исторический архив». Это был шанс и я решила отыскать эти документы. В 1945 году после освобождения Чехословакии от нацистов, архив был передан в СССР. Большая часть хранится в ГАРФе. Там создан именной фонд С.Г.Пушкарёва. Я получила доступ к этим документам и они теперь все есть в нашем музее.

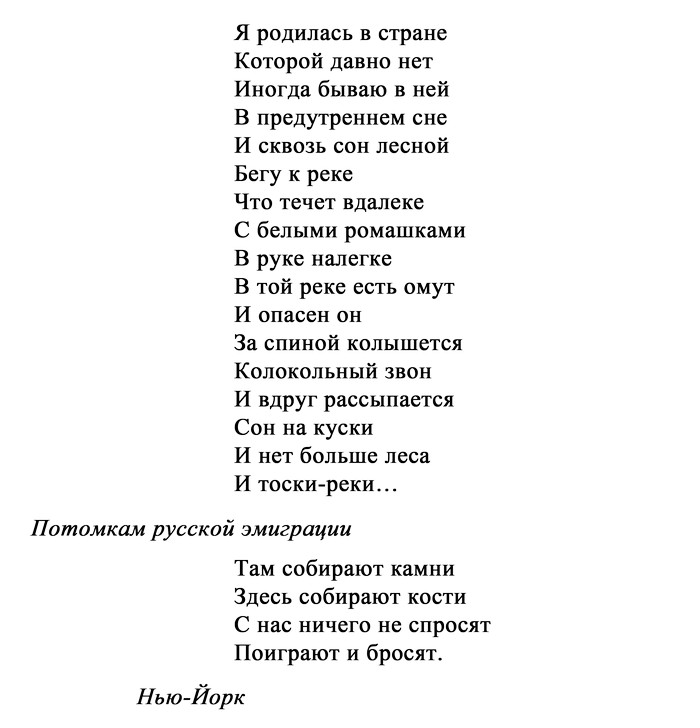

В 1997 году Борис Сергеевич получил российское гражданство, но в 2010 году вернулся в США. Жил в 200 км от Нью-Йорка на даче вместе с женой Ираидой Лёгкой- поэтессой, которая долгое время работала ведущей на Голосе Америки. Кстати, она дочь архиепископа Аргентины и в первом браке была замужем за Р.Ванделлос сыном испанского министра времён Франко. Какое-то время мы переписывались с Борисом Сергеевичем, он передавал книги, выходящие в издательстве «Посев». Ираида Иоанновна умерла в 2020 году, но остались её необыкновенные стихи, в которых боль о Родине. И это общая боль эмигрантов.

9 июня 2021 года в музее «Третье ратное поле России» открылась уникальная выставка фотоаппаратов «Хранители времени».

В наше время фотоаппарат есть практически у каждого. Мы снимаем тысячи снимков, делясь полученными кадрами в своих блогах или выкладывая их в социальных сетях. Сегодня не нужно проявлять пленки, бежать в магазин за фотохимикатами и фотобумагой.... А ведь еще совсем недавно это было далеко не так. Для того чтобы проявить фото, приходилось разворачивать на дому целую химическую лабораторию.

Выставочный проект «Хранители времени» предоставляет возможность заглянуть в тайный мир фотоискусства от момента, когда вылетает птичка, до проявления и печати снимков. Здесь представлены фотоаппараты различных модификаций, которые производились на оптико-механических заводах СССР в ХХ веке: «Зоркий», «Смена», «Зенит», «ФЭД», фотоаппараты иностранного производства «KODAK» и многие другие, а также приборы, с помощью которых проявляли в советское время фотопленку и печатали фотографии.

Около 35 предметов из фондов музея-заповедника «Прохоровское поле», музея МБОУ «Прохоровская гимназия» и коллекции АНО «Редакция газеты «Истоки» позволят погрузиться в удивительный и увлекательный мир фотографии.

Выставка будет работать до 4 июля 2021 года.

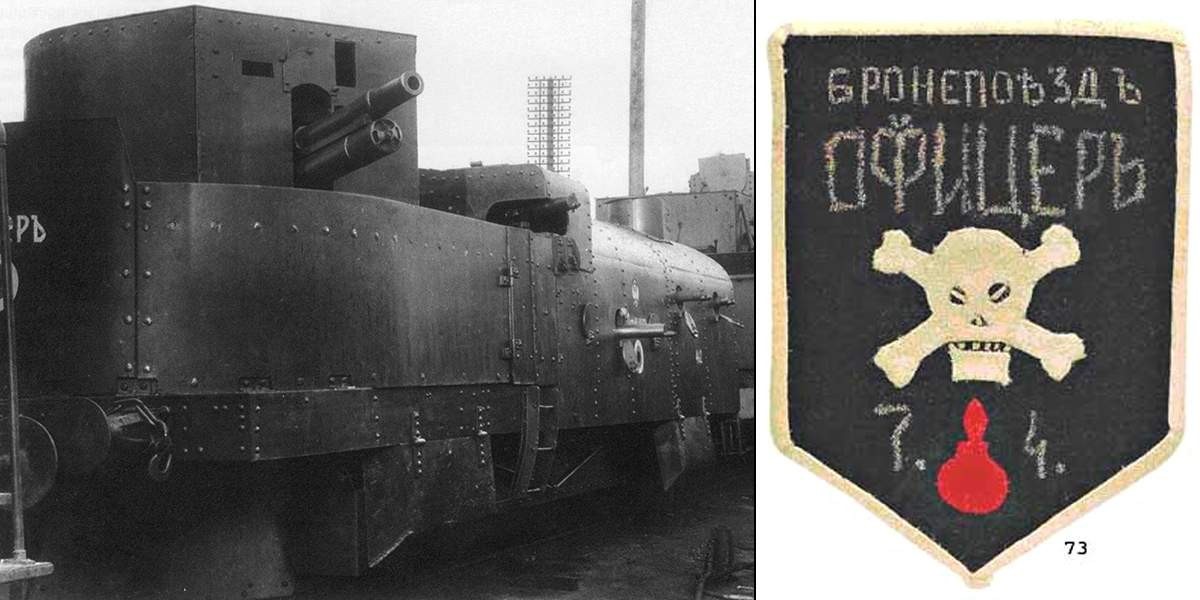

В сегодняшней публикации хочу рассказать о бронепоездах Гражданской войны, которые имеют отношение к Прохоровке и прохоровцам. Речь пойдёт о бронепоезде «Офицер» Белой армии и «Черноморец» Красной армии. Почему именно о них? Да потому, что на «Офицере» воевал Сергей Германович Пушкарёв, а на «Черноморце» Чернов Семён Леонтьевич- жители нашего посёлка. Правда «Офицеров» было два. Ну, давайте всё по-порядку.

Бронепоезда широко применялись во многих войнах задолго до Гражданской войны. Но в России «бум бронепоездов» пришёлся именно на Гражданскую войну. Сначала бронепоезда появляются в Красной армии, а потом уже в Белой армии. Нас интересует лёгкий бронепоезд «Офицер», так как он участвовал в захвате станции Прохоровка. Бронепоезд «Офицер» был создан 7 августа 1918 года (20 августа по-новому стилю) в Екатеринодаре (теперь Краснодар) из трофейных бронеплощадок, брошенных красными и в последствии стал одним из самых легендарных. Немного напомню, как разворачивались события на Белгородчине летом 1919 года. После захвата Белгорода 10 июня армейским корпусом Кутепова, до второй половины июля на фронте царило затишье - войска готовились к генеральному наступлению на Москву. 1 августа 1919 (по старому стилю) года началось наступление, и на 1-й Корниловский Ударный полк с двумя батареями возлагалось овладение станцией Прохоровка и селом Беленихино. В поддержку давался лёгкий бронепоезд «Офицер» и тяжёлый «Иоанн Калита».

«На рассвете 1 (14) августа бронепоезд “Офицер” незаметно подошел на расстояние 2 верст к двум бронепоездам красных, которые стояли севернее станции Беленихино, и открыл по ним огонь из своих трех орудий. Неприятельские бронепоезда стали поспешно отходить, не стреляя. Бронепоезд “Офицер” преследовал их, развивая полный ход. Позднее было установлено, что один из этих двух советских бронепоездов был бронепоезд “Черноморец”. Он считался сильнейшим неприятельским бронепоездом на этом участке фронта, был вооружен дальнобойными морскими орудиями и часто вступал в бой с нашими бронепоездами. Его уклонение от боя 1 августа объяснялось, по-видимому, тем, что он был захвачен врасплох, когда на нем был почти израсходован запас снарядов. Сохранился текст обращения по телеграфу командира этого советского бронепоезда к его начальству. Командир требовал в самых грубых выражениях скорейшей доставки снарядов. Уходившие бронепоезда красных миновали станцию Прохоровка, не останавливаясь. Преследуя неприятеля, бронепоезд “Офицер” ворвался на станцию, где находились поездные составы с пехотой красных. Они были расстреляны в упор пулеметным огнем с бронепоезда. Многие красноармейцы не успели даже одеться и спасались бегством в одном белье. На станции Прохоровка были захвачены пленные, жилые составы, поезд-баня, аптека, полковая канцелярия, цейхгауз и составы с боевыми припасами. Немедленно были произведены маневры, и часть вагонов с военными грузами была прицеплена к вспомогательному поезду. Между тем бронепоезда красных остановились на закрытой позиции и начали обстреливать станцию Прохоровка из 105-миллиметровых орудий. С окраины селения и из-за кустов пехота открыла по бронепоезду “Офицер” ружейный и пулеметный огонь, а затем повела наступление в сторону входных стрелок станции. Подошедший тяжелый бронепоезд “Иоанн Калита” не мог сразу оказать поддержку, так как не успел найти удобный наблюдательный пункт и имел лишь ограниченный угол обстрела. Ввиду этого бронепоезд “Офицер” был вынужден временно отойти со станции Прохоровка к ее входному семафору. Через час подошла наша пехота. Бронепоезд “Иоанн Калита” открыл огонь по бронепоездам красных. Наше наступление возобновилось. Преследуя снова отходящие неприятельские бронепоезда, бронепоезд “Офицер” одновременно обстреливал с бортов цепи пехоты красных и дошел до следующей станции Ельниково. Здесь бронепоезд был встречен огнем взвода 42-линейных орудий. Но он продолжал продвигаться дальше, зашел во фланг стрелявших орудий и заставил их замолчать. При дальнейшем продвижении бронепоезд “Офицер” подошел к узловой станции Ржава (раньше носила название Клейнмихелево и находилась примерно в 25 верстах к северу от станции Прохоровка). Бронепоезд застиг врасплох и обстрелял еще неразвернувшуюся пехоту красных. Красноармейцы залегли и не решались даже стрелять. Фронт противника был таким образом прорван. Бронепоезд “Офицер” ворвался на станцию Ржава в сопровождении своего вспомогательного поезда и тяжелого бронепоезда “Иоанн Калита”. У бугров, занятых пехотой красных, было оставлено охранение из состава команды бронепоезда “Иоанн Калита”. В это время происходила эвакуация станции. Часть поездных составов красных отошла на запад по железнодорожной ветке на Обоянь. Нами были захвачены вагоны со снарядами, патронами и винтовками, канцелярии двух советских полков и часть эшелона артиллерийского снабжения, уходившего под нашим огнем по главной линии на Курск. Оборудование станции Ржава было немедленно снято, произведены маневры, и еще несколько вагонов с военным грузом прицеплено к вспомогательному поезду. Между тем красные при поддержке двух батарей повели в месте прорыва фронта наступление на оставленное нами охранение с пулеметным взводом. Пребывание наших бронепоездов на станции Ржава в большом удалении от остальных наших войск становилось опасным. Под сильным огнем противника колонна наших поездов прорвалась обратно к станции Ельниково. На подъеме вспомогательный поезд, шедший вторым, получил два попадания снарядами и был разорван на две части. Вагоны, бывшие в хвосте, покатились на шедший сзади бронепоезд “Иоанн Калита”. Однако крушение было предотвращено, и покатившиеся под уклон вагоны были снова сцеплены с составом вспомогательного поезда. С наступлением темноты бронепоезда пришли на станцию Прохоровка, вывезли захваченные там поездные составы и отошли дальше, в Белгород. За день 1 августа бронепоезд “Офицер” прошел с боем до 45 верст и захватил три станции с находившимися на них воинскими составами. Однако прорыв фронта красных и смелое проникновение наших бронепоездов глубоко в расположение противника не были использованы». Подробности о боевых действиях белогвардейских поездов получены из дневников их участников, описаны А.А.Власовым и впервые были опубликованы в Париже.

Затем, когда ситуация на фронте изменилась в пользу Красной армии, отступая с терпящими поражение белыми, в феврале 1920-го «Офицер» пришёл в Новороссийск, где вскоре был взорван при мартовской эвакуации, а члены команды эвакуировались в Крым. «Офицер» был возрождён в Крыму на базе другого поезда и в апреле вновь отправился в бой. Двадцать девятого октября настал и его черёд — в отличие от предшественника, крымский «Офицер» погиб в бою. Он попал в ловушку, из которой сумели выйти живыми лишь немногие из членов команды. Именно в составе крымского «Офицера» воевал Сергей Германович Пушкарёв.

Захватывал Прохоровку «Офицер», а защищал «Черноморец». Семён Леонтьевич Чернов родился в 1900 году в хуторе Ямки рядом с Прохоровкой. Воевал в 5-м Курском Советском полку, который был сформирован и отправлен со станции Прохоровка 5 сентября 1918 года. Полк воевал в Сибири, где Семён Леонтьевич заболел. После болезни был откомандирован домой. Здесь шли боевые действия в августе 1919 года и он был назначен связным между бронепоездом «Черноморец» и бронелетучкой под командованием Р.С.Кукульдава. Прохоровцы старшего поколения помнят Семёна Леонтьевича, его дом был в самом центре рядом с хлебным магазином.

Семён Леонтьевич занимался историей посёлка и оставил дневники, которые теперь хранятся в музее. В 1968 году в газете «Коммунист» была опубликована его статья «Посёлку Александровскому 100 лет». Благодаря ему и А.И.Литвинову началось краеведение в нашем районе.

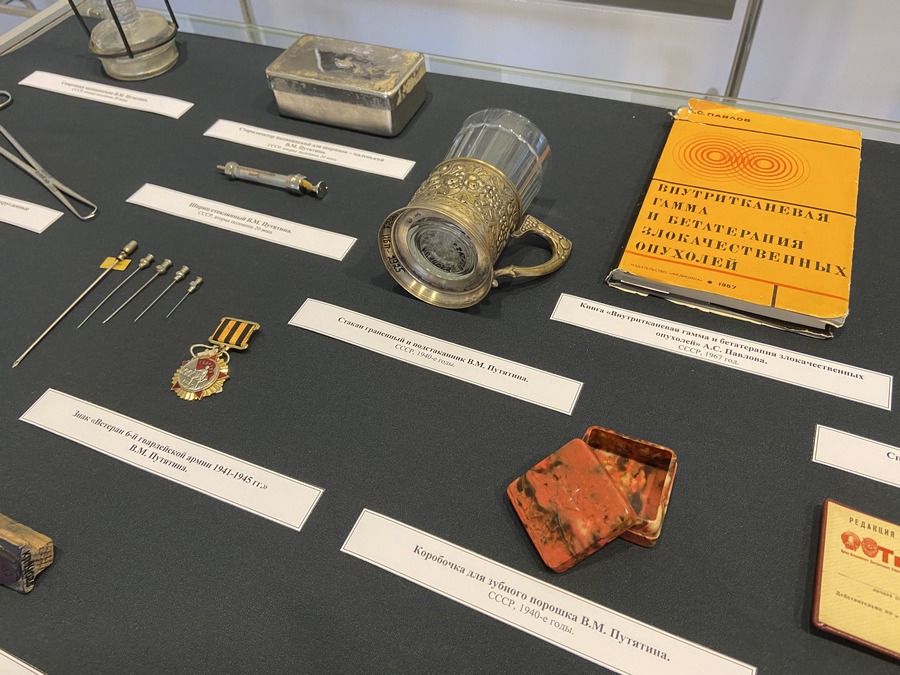

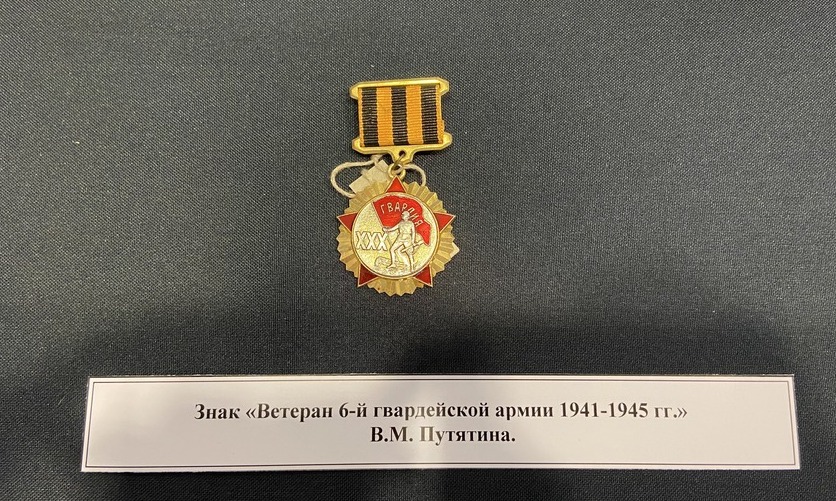

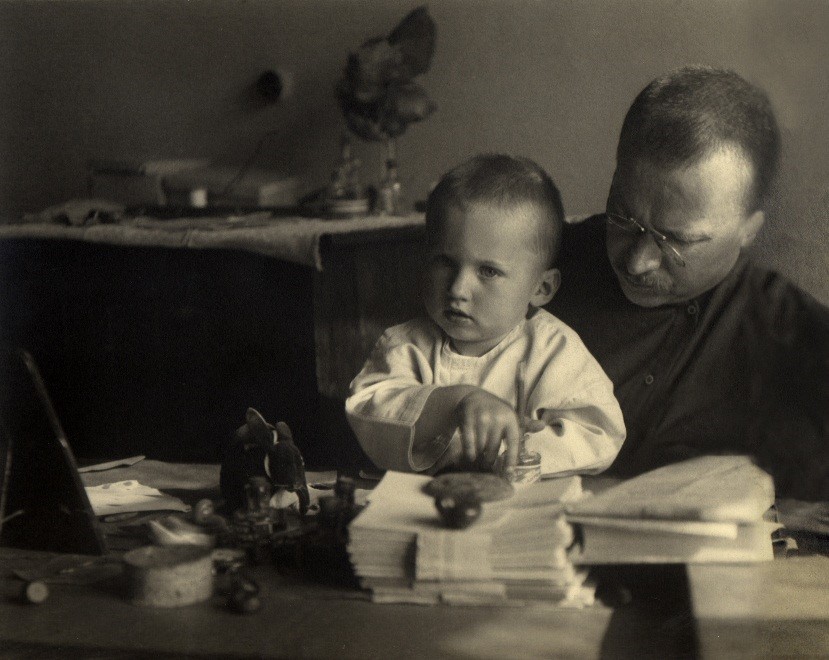

25 мая 2021 года в музее «Третье ратное поле России» открылась выставка «Участники Прохоровского сражения – выдающиеся люди современности».

Проект посвящен участникам Прохоровского сражения, которые прошли Великую Отечественную войну и достигли успехов в различных сферах деятельности, став знаменитыми учёными, политиками, деятелями искусств и культуры.

На выставке представлены фотографии, личные вещи, награды из фондов музея-заповедника «Прохоровское поле» переданные из семейных архивов. Эти предметы свидетельствуют о многолетней деятельности и самоотверженном труде на благо Родины.

Выставка работала до 17 июля 2021 года.